我已經離開《蘋果日報》五年。三年前跟沙膽虹(張劍虹)飯敍,一時沒有話題,問起他的信仰,他說起少年時候,經常思考一個與上帝有關的問題,我聽得一頭霧水。如果我沒記錯,問題是這樣的:

「我想,上帝是無所不能的。那麼,祂夠不夠力搬一塊足以砸痛自己腳的大石?」我想,如果上帝有如此力量,也是說,祂一定也有自己的「痛處」。如果祂搬得動的石頭,不足以把祂的腳砸痛,那麼,上帝是沒有足夠力量攻擊自己了。張劍虹竟然諗呢啲?

一是接受自己不會叻到盡,一是接受自己有弱點,其實,這是人的問題,不是上帝的問題,我現在認為道理是這樣的。回說那次飯敍離開時,沙膽虹又吟沉了一句,「可能,上帝對你有新安排。」我心想,乜嘢意思,是祝我好運,還是叫我望天打卦?能留在這行很久的新聞人,大多是有趣的。以往他任總編輯時,我只是負責人物專訪(《品味蘋果》),並非在新聞高速操作中跟他交手。新聞人有時刀來劍往的,我有幸見沙膽虹溫情善意一面。前天看他秘書散庭後在人群中忍不着抽泣,他是個怎樣的老細,心中有數。

講愉快的吧。前年,他邀約午飯飲茶,我說要駕「小藍」去接他,他不怕死,欣然答允。那天,他走出公司,坐上小藍之時,顯得雀躍,看得出,是為我這個新手司機高興,還一邊睇手機,一邊指揮路線。午飯後,他把酒店職員交來的車匙傳給我,我大吃一驚:「條鐵去咗邊?」他沒作聲,按一下車匙,鐵匙就這樣彈出來。做記者,無論幾老,很多事,都瘀得起。他沒有頂我唔順,高興又禮貌地說:「又教多你一樣嘢。」當小藍回到公司門外,我說:「老細,坐晒喇,第時可以請我做司機。」他下車,回頭望,從來冇見過他笑得咁慈祥。

我在專欄〈慘唔慘〉寫過與沙膽虹的工作關係。以往,習慣在早上問公事,所以,我稱他為早禱的上帝。現在,無論幾早起身,都不可能WhatsApp給他(其實一年都冇五次),心痛。沙膽虹,我想,你會繼續早起站樁一小時,逼一身汗,不可撼動,頂住呀。

《蘋果日報》前記者冼麗婷

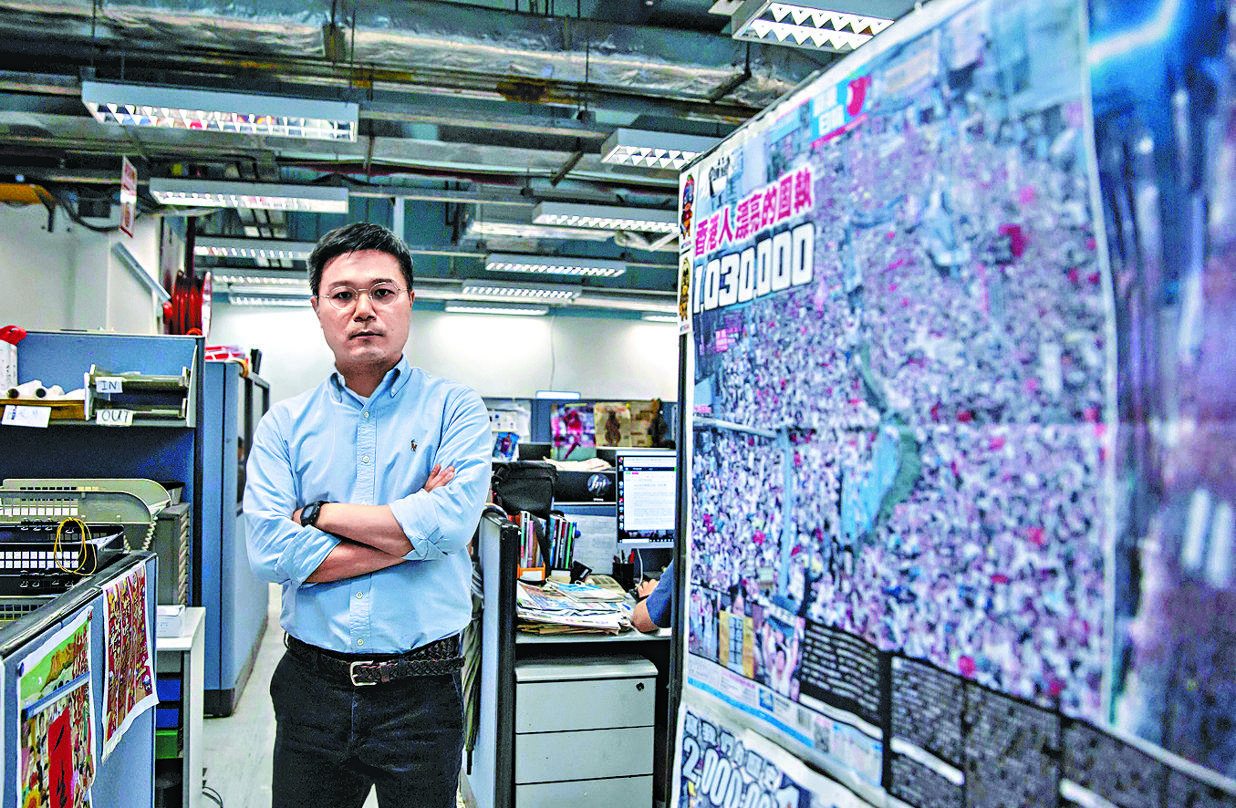

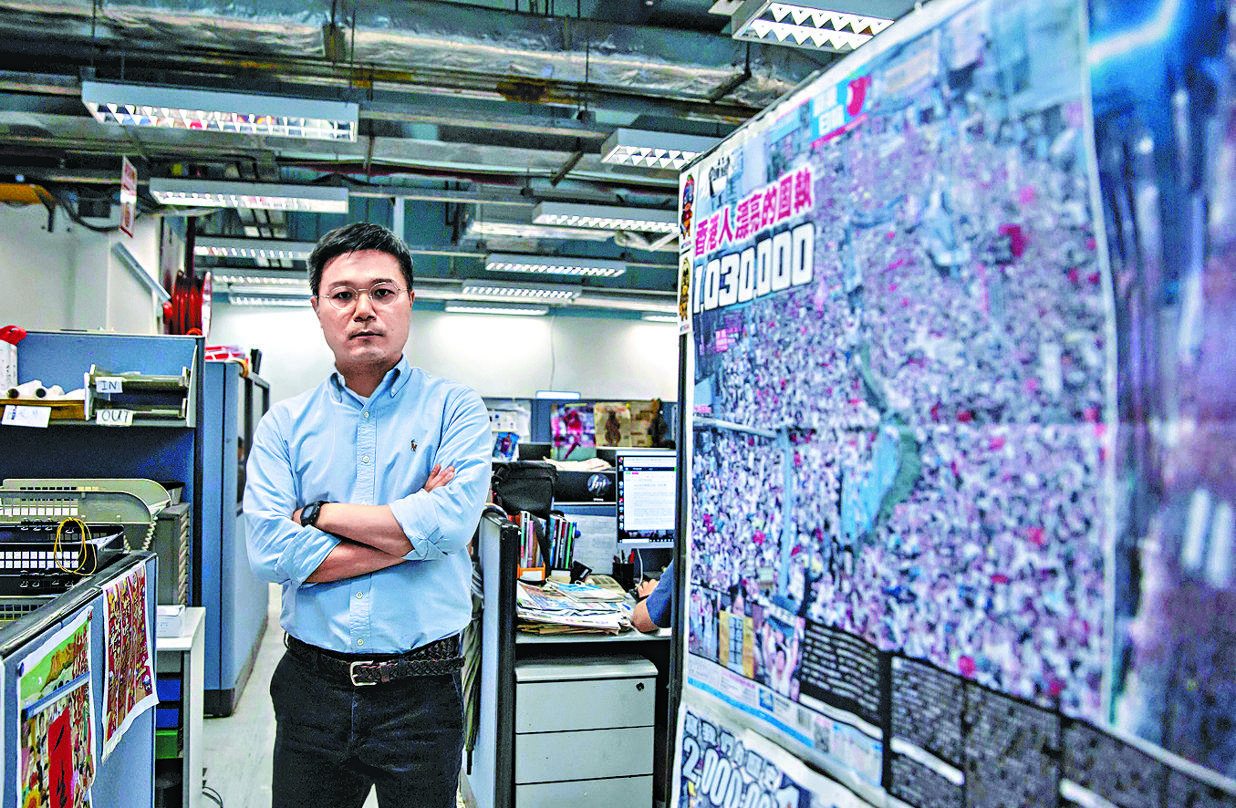

5月初與羅偉光飯敍,我問他:如此時勢,有沒有想過《蘋果日報》總編輯頭銜,會令他被捕、被囚?

他答:「我已經同老婆講過,如果有咁嘅一日,你唔使做送車師,你幫我照顧好屋企,咁就可以,其他我會處理!」

其實,家人過去一兩年已不時表達對他工作的關注和擔心,但他總是安撫他們,說大不了就離開!當時全社會都認為政權要針對的只是老闆黎智英,不是員工、不是新聞工作者,但形勢後來急轉直下,作為總編輯風險越來越高,他絕對嗅到危險的味道,卻沒有選擇「大不了離開」這個選項避險。

「作為總編輯,我唔可以丟低我嘅同事!」他說。

時窮節乃現,大概就是這樣的意思。羅偉光平日從來沒有侃侃而談的慷慨激昂,但他在大風大浪企定定,這就是真正的風骨。

認識羅偉光的行家和被訪者應該感受到,他採訪和分析能力都極強,醒目但低調,實幹而不愛出風頭,我有時覺得他講說話未免太小心翼翼,但可能這也是他香港仔街頭智慧之表現之一,避免招惹是非。

他地區星報出身,做過《東方日報》、《茶杯》、《東周刊》,兩度進出《蘋果》,可說不同光譜都涉獵過了。他在我眼中從來都是一位專業新聞工作者,人脈廣闊,左中右都可以有偈傾,有大新聞時雙眼會發光。可悲,如此一位專業新聞工作者,提筆寫稿的手此刻卻被鎖上手銬……

李慧玲

我稱呼羅偉光「大師兄」,因為我們和幾位朋友曾經跟同一位教練學習網球,他較我們先學,論資排輩,當然叫他師兄。

他為人冷靜有恒心,球技比我好。疫情以前,假期偶爾相約打球。球場上,他投入每一局每一球,失了球會自己哈哈發笑,小息間卻不忘滑滑手機看看有無公務要處理。又或在上班日,早上擠出時間打球,完了匆匆趕回公司工作。

大師兄對身體有嚴格紀律,對體能鍛煉的要求亦高。有時,他到了球場會對我說,他剛在健身室操練了一個半小時。在茶餐廳選下午茶,他會說今天這些已經吃夠,令人肥的東西一定不放進嘴巴,朝着健身目標,嚴格控制飲食。旁人不多不少都受感染吧。

甚麼國際國家經濟政治大事,上班的時候也說夠了吧,平時球友們的話題除了運動健身,跟一般香港人一樣都是旅行。羅偉光和太太都是日本文化的粉絲,隨口可以介紹各地好去處,也說過雪地自駕差點送命的故事。數年前,他在公餘時間學習日文,最後工作太忙,迫不得已才放棄。

他對母親丶太太的愛護關顧,還有家中的兩隻貓,不會在你面前多講,見過他們的卻很易感受得到。感覺他對於日常生活事情,希望簡單直接,不喜歡將事情弄得複雜。

網球這項運動,經常都受到天氣影響,打風下雨就逼不得已暫停。雨過總會天晴,這是大自然的定律吧。天晴時,我們再揮拍。

文傑

張劍虹,大家口中的沙膽虹,早年其實有另一外號——監工,《壹週刊》創刊初期,財經組成員便這樣叫他。

他在財經界成名甚早,曾經是最年輕的採訪主任,能夠一邊傾電話一邊寫稿,傾完電話,稿件亦已經寫好。由報紙轉往雜誌工作,很多記者都難以適應,稿件改完又改,但這對他來說完全不是問題,壹仔傳說便包括他工作效率超高,有時間在公司睇金庸武俠小說。

能力超班之外,他亦非常擅長培訓記者,我也算是他其中一個徒弟。話說我1991年加入《壹週刊》,原本做資料研究,一年之後他叫我轉入財經組,我說:「我金股滙地也沒有興趣,怎麼做財經記者?」他游說我:「可以做一盤生意。」

我信以為真,但公司怎麼會聘用「跛腳」 的記者﹗為了將我這頭頑固劣馬訓練成正常的財經記者,他扭盡六壬。 我轉職不到一年,他便開始派些不需要太高深分析的財經assignment給我,過了幾年,又要我接手繙譯英文的股票分析,我惟有翻閱財經書研究,不知不覺間,由一竅不通變成略懂,也不再抗拒。做封面大古,他會帶着我們這些小薯仔出動,又放手讓我們寫大稿,再花時間教我們改稿,在那些年的《壹週刊》,不是所有上司都願意花時間出心出力教記者。

不過,他的訓練有時也很難捱,記得90年代有很多大陸人來香港炒樓,有次他派我返大陸,把某位出名炒樓的「表哥」起底。 我當時主力零售beat,既沒有大陸線,也沒有地產線,收到這單assignment,我莫名其妙,心中暗暗咒罵,更實行拖得就拖。某天他經過我的座位,一句:「乜仲喺度?」我惟有急急腳出發。結果我用了最愚蠢的方法(不詳述了),卻竟然能夠完成任務,從此信心大增。

看似嚴厲的他其實很照顧下屬,發現記者工作很辛苦,會立即送他假期(不入假紙給人事部),甚至送旅費,試過一年給記者加三次人工。埋版收工太夜,他會駕車送記者回家。得悉我家人患了重病,他二話不說馬上叫我放大假。

那時的財經組關係很密切,他久不久便會請全組吃飯,有時一起去唱K,他的首本名曲是《哭砂》,被我取笑了很久。

往昔點點滴滴在心頭,在《壹週刊》工作的歲月,既滿足又有意義。今天在法庭見到白髮蒼蒼的他,我悲從中來。我們只是新聞工作者,為甚麼做記者這麼難?

《壹週刊》前記者李小姐