看《手捲煙》,很親切,或許因為我成長於那個流行雙雄片的年代——兩個立場身份不同的男人,因緣際會或為勢所迫,共同走在躁動的城市,放開彼此心中矛盾,唔講一,唔講三,講「義」。

撰文:月巴氏

雙雄片,「Buddy Film」的香港品種。經典雙雄,例如《龍虎風雲》的高秋和阿虎,又例如《喋血雙雄》的小莊和李鷹;《手捲煙》的關超與文尼,稱不上雙雄,而只是兩個分別被時代和城市遺棄的「香港人」。

關超,華籍英兵,1997年後,他不再是「兵」,跟「英國」亦再沒任何關係,只能留在香港,黐埋班蠱惑仔,走水貨走私金錢龜。文尼,南亞裔青年(他其實是印度人),講得一口流利廣東話,基於膚色,香港人通常不會視他為香港人,只叫他「差仔」。

這不是一部純議題電影。不像近幾年的新導演,陳健朗和編劇凌偉駿沒有以議題行先,反而借用傳統類型片,去講一個發生在現代江湖的黑吃黑故事。江湖,好耐沒有出現在純香港電影——江湖就算成為議題,江湖人就算成為淪落人,大概都沒人關心。

我的確是用一種觀看類型片的心態去看《手捲煙》,就好似上世紀80年代,那個香港電影充斥黑幫仇殺雙雄浪漫的年代,入場,是預備看一個純屬虛構的故事,散場時的欷歔,也是因為那個純屬虛構的故事和角色本身,而不是議題——議題電影,議題先行,箇中的感受和欷歔,都是被議題所預設。

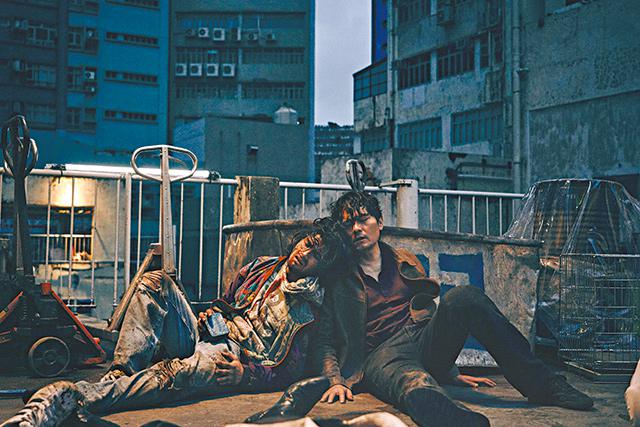

《手捲煙》令我欷歔。欷歔在關超與文尼這兩個明明生活在香港卻又被冷待忽視的香港人,偶然地,明明沒有交集老死不相往來,偏偏走在一起,更漸漸產生了義——義,義氣的義,可以跨越種族膚色,純粹來自兩個心靈的共感共鳴,以致文尼就算被嚴刑迫供,都堅拒篤灰;關超就算明明同這個偶然闖進自己間屋的差仔非親非故,也可以為對方拚命,展開一段一鏡過的漫長廝殺。

男人的義,在一支煙。在《喋血雙雄》,小莊中了槍傷,用煙葉治理傷口後,跟(身份對立的)李鷹共抽一支煙,呼出相同的無奈。關超與文尼更親密,手捲煙,必然是用其中一方的口水才能捲成,遞給你而你肯接,就是一種情感傳遞,這兩個同樣被遺棄的香港人,構成一種親密關係。

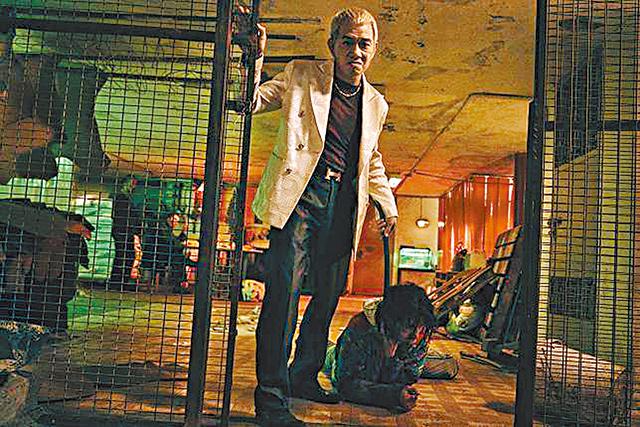

而又同時捲入一場由香港人掀起的江湖風暴。當關超與文尼能夠超越膚色種族,燒過黃紙理應同氣連枝、齊齊以白衣作dress code的香港黑幫,反而鬧窩裏反,自己打自己,令來自台灣的黑道旁觀者忍不住冷語:你哋就係鍾意自己人打自己人。這一句,令江湖類型片的《手捲煙》不止於江湖類型片,而似在回應、詰問近年香港。

如果香港是一個江湖,當中混集各類人種,卻分別以「香港人」之名打餐死;猶幸還有少數人,儘管無力,堅持講義。