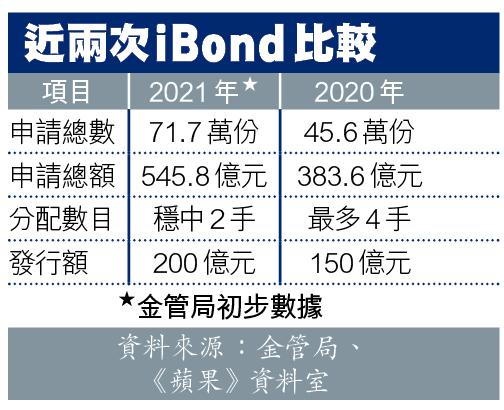

【本報訊】低息環境、股市波動兼通脹預期趨升,造就政府發行的第八批通脹掛鈎債券(iBond)(4246),無論申請人數及認購金額均創歷史新高。政府發言人昨在截止後公佈初步認購結果,認購金額約545.8億元,較預計最終發行額200億元超額認購1.7倍,認購人數達71.7萬;料平均穩中兩手。

今次認購金額及人數分別較去年高40%及55%,由於反應熱烈,最終發行額將提高至200億元。假設每人認購3手以上,則每人最多穩中兩手,第3手或以上則看彩數。有專家預期上市日至首數天內,價格有望升至104元水平,短期速沽兩或三手獲派的iBond,可望有千元進賬。

iBond設固定包底年息率2厘,年期3年,每半年派息一次,最終配發結果將於6月21日公佈、本月24日在聯交所上市。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示,申請人數及認購金額創新高,反映認購反應獲低息環境、股市波動及預期通脹升溫等三大因素支持,該行預期,明年及後年本港通脹率或升至2%以上,故資金充裕的投資者可考慮長揸iBond至到期,收取更高浮動息率回報。

至於短炒一族,陳志偉稱按以往經驗,上市首日價格未必升得最多,在首發數日內則有機會升至104元價位,以持貨3手計,沽貨後可賺千元進賬。

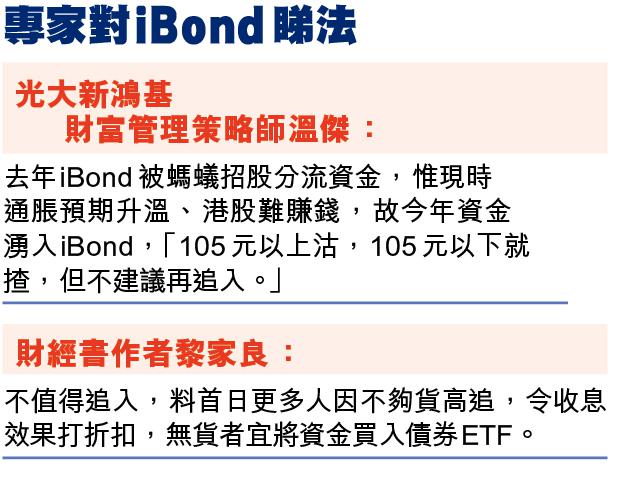

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期,認購人數急增下,首日升幅會較去年更高,可達103至104元,「若105元以上沽,因單日已可賺到相等於1至2年的利息,105元以下就揸,但不建議再追入。」今年大批資金認購,主要是去年iBond與螞蟻集團招股撞期,導致資金分流;而近月港股表現波動難賺錢、市場擔心通脹升溫,故資金湧入抽iBond以對沖通脹。

財經書作者黎家良直言無貨者不值得追入,「首日有更多人唔夠貨去追,高追收息效果更加打折扣。」他料未來數年未至於出現惡性通脹,故建議若無貨者寧願將資金買入債券ETF,「例如華夏亞投債都有兩厘息,包含阿里(9988)、工行(1398)等,潛力更高。」理財啟苗聯合創辦人兼教育學者李錦反指,iBond實質利息回報有1.5厘以上,都值得買,較活期存款更好。

翻查發行紀錄,不計今批,最多人數申請的iBond為2015年,獲近60萬人認購,認購金額最高為2012年的498億元。滙豐及中銀總認購宗數及金額創歷年新高;渣打、恒生則總認購金額創歷年新高。工銀亞洲發言人指,該行最高認購金額為500萬元,平均認購金額則約為9萬元。