在6.12的衝突現場,除了正在守護我城的香港人,也有人由遠方飛抵這小島,親身見證港人的抗爭。24歲的張珮歆前年買了由台灣飛往香港的單程票,冒着催淚煙與抗爭者同進退,也將現場的一手實況傳播給對岸人民。短短數天的經歷,令她與這個異鄉形成密不可分的連結,也左右了她的人生路向。6月9日百萬人遊行後,政府堅拒撤回惡法,數百人徹夜留守立法會,19人被捕,當中包括珮歆的香港朋友。朋友獲釋後,珮歆才得知此事,深感香港形勢會越變越差,坐立不安。

11日晚,珮歆把心一橫,買了12日清晨5時往香港的機票。讀生物科技系的她,原本即將要大學期末考,她臨起程前寫了封電郵給教授:「我說『不好意思,國家大事為重』。」

轉個頭,她就身處金鐘的人海,在香港首嚐催淚彈的滋味。從無類似經歷的她,一開始只能跟着人潮跑,在馬路上跌跌撞撞。後來適應了,就幫手抬物資、為受傷的人急救,跟抗爭者拉起人鏈,面對防暴警。

珮歆也透過社交媒體,將現場影像向台灣廣播。當時台灣傳媒仍未緊跟香港的反送中運動,珮歆的平台成為不少台灣人了解事件的起點,一下子湧入數十萬名追蹤者。

經歷過充滿血淚的6.12,原本打算趕回台考試的珮歆,彷彿成為我城的一分子,想留在香港。她見證了梁凌杰以死控訴,也走在200萬+1的行列中,直到18日才回台。

短短離家幾天,珮歆已有「鄉音無改鬢毛衰」之感。回到台灣,發現自己在現場體會到的恐懼,一般人無法理解,大部份人也未覺台港有命運共同體之感,她決心以行動改變。回家後,她就以見證者身份,走遍不同學校搞了逾百場講座,講解香港的抗爭。台灣社會也慢慢起了改變,各地開始出現聲援香港的連儂牆,不同大學亦創立了香港或粵語研究社。

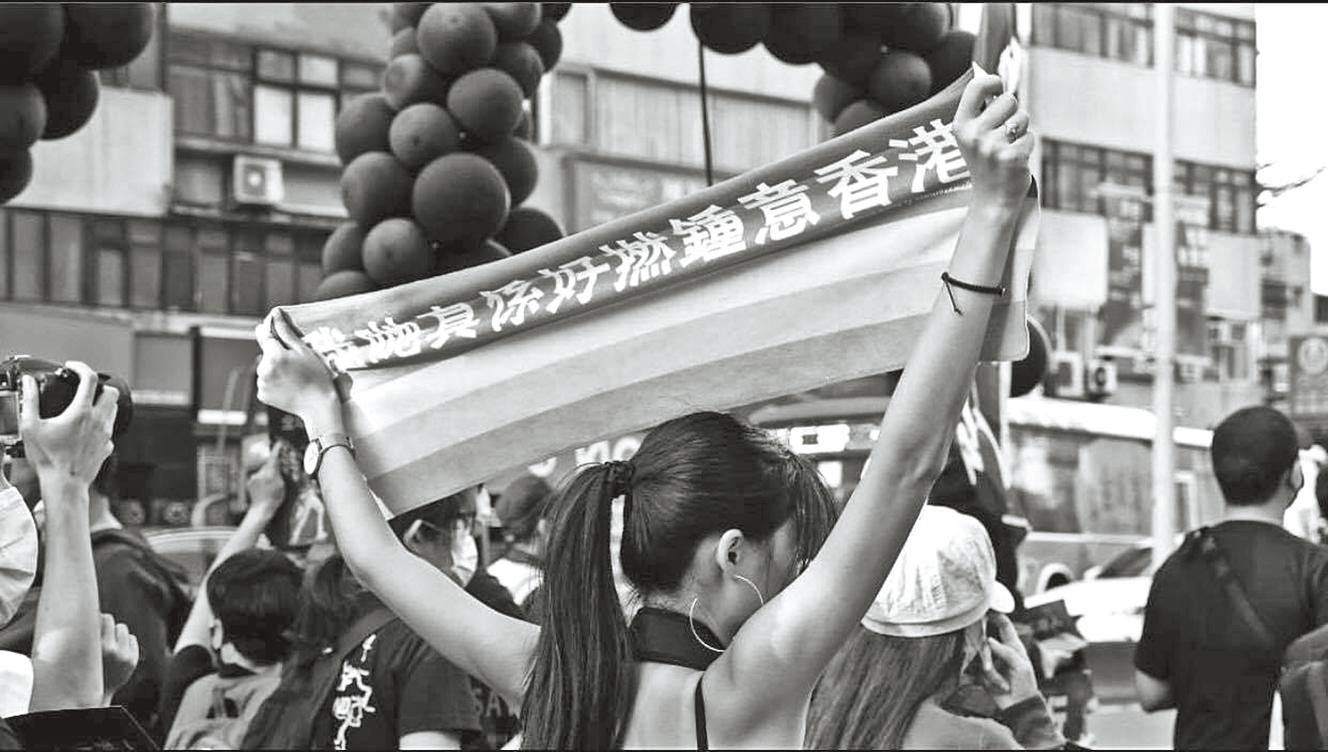

珮歆放不下香港曠日持久的抗爭,每晚看新聞直播,在遠方陪港人失眠。聽着聽着,她也漸漸學懂聽廣東話。去年5月,人大開始草擬港區國安法,珮歆看到一度沉寂的抗爭又蓄勢待發,加上擔心立法後無法入境,決定再買機票在5月25日來港。

但她沒想到,對上一次踏足這片土地可能已是最後一次。她在香港機場被拒入境,更被扣留。她憶述,自己被關在沒有窗的小房間,有張鐵床,但睡覺不能關燈,每日放在房外的餐點一色一樣,自覺像個囚犯。

日復一日,珮歆在小房間裏越來越緊張,「會不會等到5月28日,國安法(草案)過了之後名正言順的把我送中?」她足足被困七天才被遣返。入境處回覆查詢指不評論個別個案。

6.12為珮歆的人生帶來最大改變。她缺席考試,被迫退學,要放棄自小對生物學的興趣,提早被放逐於社會。拍攝過抗爭現場,讓她感受到報道的力量,也令她產生新聞工作的志願,「自己作為獨立記者被關注,是因為站在示威者方去報道,特別有臨場感,第一手拍到警方怎樣對待他們……事情變得這麼嚴重,是因為一方用暴力不斷擠壓,另一方無法繼續忍受,出來反抗。只有看第一手新聞的人,才能更理解到這情況」。

6.12的角色當然不止三個,還有嘗試感化警察的大媽、徹夜Sing Hallelujah的牧師、到現場「執仔」的老師、親受警暴的記者。他們都曾除罩受訪,講述當日的經歷。但兩年過去,今次他們謝絕了邀請。「廢話假話我不想講,但講真話的風險和代價也不是誰都可以承受。」這是其中一個回覆。

Jack前年寂寂無聞之時,也曾真身接受同事訪問。

今天見識過政權的趕盡殺絕,國安法的威力無邊,他為何不怕?「如果冇呢個訪問、冇呢段文字,可能十年後共產黨同你講:同六四一樣啦,冇發生過㗎,天安門冇死過人㗎。慢慢俾佢丟淡、洗白。呢一刻,我哋所講嘅任何一字、一句,就係為歷史留個紀錄……每個香港人都要為呢段歷史做一個見證。」直面鏡頭並非必要之義,但這場記憶與遺忘的抗爭,我們人人有份。