【劍指歐美】中國近年與歐美等國在貿易、人權等問題上屢起爭端,雙方過去亦因此出台多項制裁措施反制對方,磨擦與日俱增。有見及此,中方首部專門應對外國制裁的法律《反外國制裁法》(下稱《反制裁法》),昨日獲全國人大常委會通過,預料《反制裁法》將成為中方日後制裁措施的法律依據。

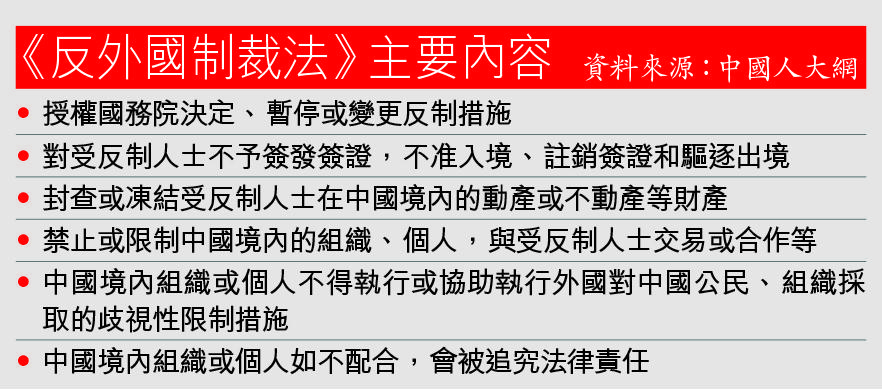

十三屆全國人大常委會第二十九次會議昨日通過《反制裁法》,國家主席習近平同日簽署「主席令」,宣佈《反制裁法》即日實施。根據官方公佈的法律全文顯示,《反制裁法》全文共有16條,當中授權國務院有關部門可決定、暫停或變更反制措施,反制對象更從以往的個人及組織,擴大至其配偶、直系親屬或者所屬組織等。

國務院獲授權的制裁措施包括對相關受反制的外國人士或組織不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證和驅逐出境,同時可封查、扣押或凍結他們在中國境內的動產或不動產等財產,並禁止或限制中國境內的組織、個人,與他們交易或合作等。

此外,條文要求中國境內任何組織或個人,不得執行或協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施,同時需配合中方出台的反制措施,否則可被追究法律責任。

不過,條文未有透露境內組織是否包括在華的外資銀行或公司,因此未來外國如再有新一輪的對華制裁措施,相關的在華外資是否亦須履行,其角色絕對值得關注。

據在京的全國人大常委譚耀宗透露條文未有提及港澳地區該如何落實。全國港澳研究理事田飛龍則建議,將《反制裁法》列入《基本法》附件三。

譚耀宗被問到這次立法對包括他在內的被美制裁港人有何影響,他表示自己是從國家大局出發,未有考慮到對個人的影響。中國外交部發言人汪文斌強調,《反制裁法》不會影響中國和其他國家的關係,這只是為「中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治保障和支撐」。

《反制裁法》通過前,中方過去針對外國的制裁措施僅以行政命令方式宣佈,包括去年9月商務部實施《不可靠實體清單規定》、今年1月推出《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》。

相反,美方早在中美貿易戰初期,曾就知識產權問題向中方發起「301調查報告」,正正就是美國貿易代表辦公室以《1974年美國貿易法》第182條作為法律依據,因此中方這次通過的《反制裁法》被視為當局在法律層面的補充。

早在今年3月全國兩會召開時,全國人大代表、政協委員等都已提出建議,認為中方有必要制訂專門反外國制裁法,為中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。全國人大工作報告當時更在「今後一年的主要任務」明確指出,須圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

中國人大網/《蘋果》記者

手機用戶請按此放大圖表