導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

「文化」這個詞,無所不包。甚麼是文化?我用得最多的一個案例是:人的大小二便是生理問題,但人怎樣進行大小二便,便是文化問題。

六通拳、鋼琴、中國舞等文化活動,讓人覺得「文化」是怡情養性的一種法門,但文化亦建構了社會的價值內核,此乃社會最根深柢固、最讓人矢志捍衞的部份。

一直以來,歷史科學生可透過以下事例感受到文化的根本性:中國近代積弱,自強運動、百日維新、清末新政等從器物方面進行的改革效果欠佳。怎麼辦?這便需要政治革命。辛亥革命改行共和,但仍不能根治中國的積弱,反而導致軍閥割據。怎麼辦?有知識分子便提倡根本改革中國的文化,進行全盤西化,非如此則不可拯救中國。

改造文化內核並非易事,但設計文化產品以宣揚新的文化價值,是較多人採取的套路。中山裝是經典的例子。民國肇始,國人剪辮、停止纏足,孫中山認為需要設計新的國服以適應社會的變化。他便以日本的學生裝為藍本,設計出「中山裝」,其精髓在於其文化象徵意義:袖口三粒鈕代表三民主義(民族、民權、民生),前襟四個明袋代表儒家四維(禮、義、廉、恥),對襟五粒鈕代表五權憲法(立法、行政、司法、考試、監察),內側暗袋象徵人民對政府的監察權。國民革命勝利,國府定都南京,中山裝成為了文官標準服。

換言之,中山裝大行其道,主要是政治因素使然。後來,當政府不再提倡,其地位便告下降。今時今日,華人世界仍有不少人視孫中山為「國父」,但「國父」所提倡的「國服」,問津者已寥寥。所以中山裝的興衰,反映出文化改造不能一廂情願;以政治干預文化,雖能時興一陣,但未必能經受歷史的考驗。

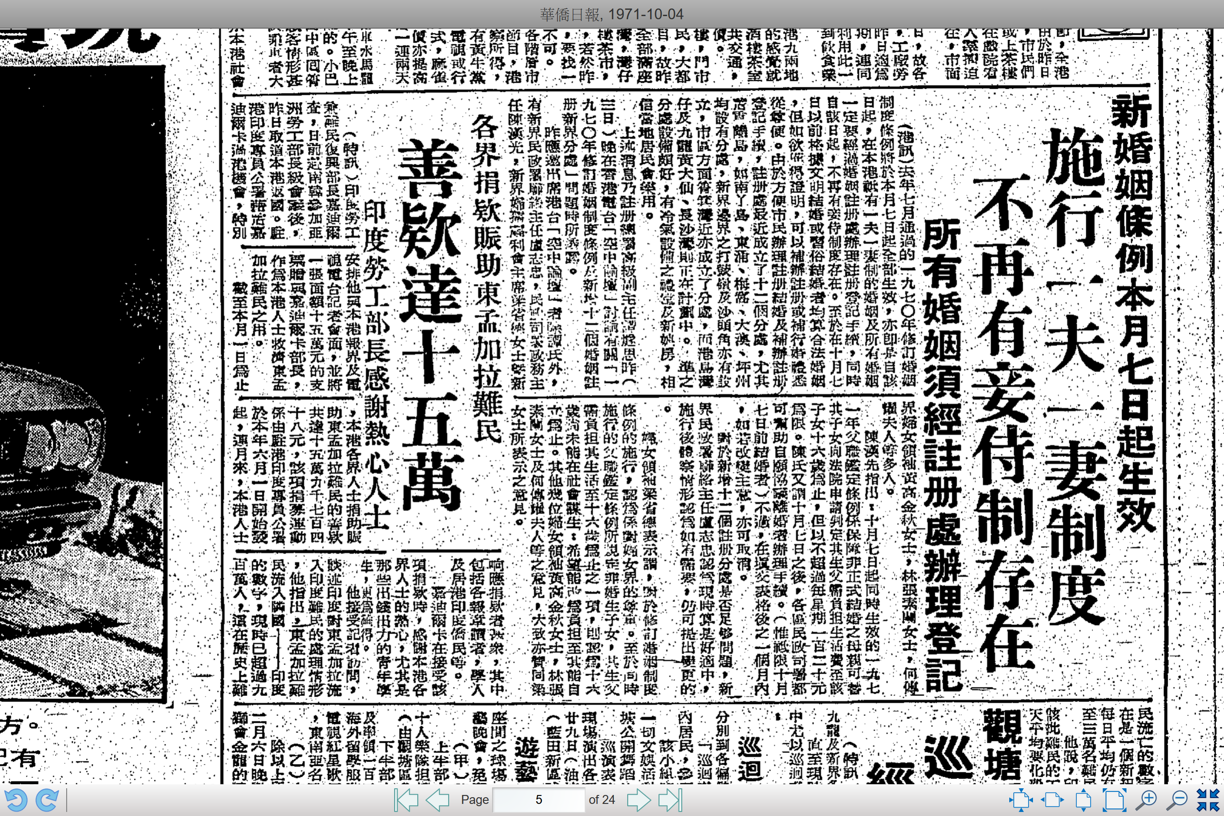

然而,政治有時卻能一夜之間改變社會文化。例如1970年立法局通過《修訂婚姻制度條例》,廢除大清律例、三妻四妾,實行一夫一妻制。新例於1971年10月7日實施,換言之,「一夫一妻制」在香港其實是「新生事物」,存在不足五十年。

「一夫一妻」與「一夫多妻」不能並存,然而香港作為「邊域城市」,不同文化元素卻多采多姿。以香港文學為例,抗戰前香港有鴛鴦蝴蝶派的「舊文學」、新文學;1963年劉以鬯出版了中國第一部意識流長篇小說《酒徒》;金庸、梁羽生的武俠小俠;梁鳳儀的財經小說;余無語、倪匡的鬼古等。(經營二手書的朋友告知,內地沒有「鬼古」這個文種,內地人會來香港「搶」二手鬼古書)

粵語文學是香港文學的重要分支。三、四十年代,茅盾居港期間,為實踐「我手寫我口」的五四新文化口號,曾力主發展「港式文學」,以粵語入文。香港文學前輩傑克(黃天石)於抗戰前已從事粵語文學創作,著作等身。粵語如何入文?例如其1940年出版的《紅巾誤》有以下一句:「糴左兩文米,樓下箇後生仔衰到死,叫佢賣平半斤都唔肯。」

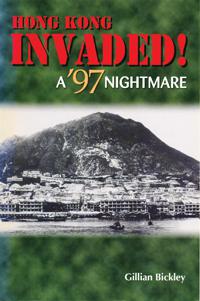

以香港為題材的英語文學數量亦不少。例如1897年出版的《後門》(The Back Door),係一部假設法國與俄國聯手攻陷香港的小說,借此要求當局加強香港的防衞。此書由香港大學出版社於2001年再版,書名改為《Hong Kong Invaded!: A ’97 Nightmare》。

Richard Mason的《蘇絲黃的世界》(The World of Suzie Wong),講述1950年代一名英國遊客與一名香港華籍吧女的異國情緣,這書後來拍成電影,女角是關南施。該電影成為西方觀察香港的重要文本。

事實上,香港文化狀況從來不會「獨於一尊」。例如戰後國共兩派在香港爭取華人支持。競爭的結果,讓香港出現了一個在台海兩岸均不能出現的現象:團體不論派別和政治觀點,只要對殖民管治不構成威脅,均能在香港立足。以報章為例,有親共的《大公報》、《文匯報》,有親台的《工商日報》、《香港時報》;以學校為例,有親共的、宣傳社會主義建設成就的漢華中學、培僑中學等,也有親台的、強調「毋忘在莒」的大同中學、德明中學等。結果,每年十月,「五星紅旗」和「青天白日滿地紅」插遍香江,形成獨特的政治文化景觀。筆者兒時,家裏人在那幾天都不准我隨便到街上走,生怕出事。

香港人開始有意識建構自身的文化是在中英談判之時。Ackbar Abbas於1997年出版的著作《Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance》認為,面對英治香港的快將消失,香港人開始着力保留這些將要消失的香港文化。

事實上,香港文化除了在九七問題上幫助香港確立香港人身份認同外,另一個重要的意義是幫助內地在經歷文革之後重拾中國傳統文化。

香港電影、潮流文化在1970年代發展到高峯,對周邊地區進行文化輻射,成為中國內地新一代的精神食糧。曾子航《香港製造:香港電視劇黃金20年珍藏版》有以下數語:「港劇幫助我們(注:經歷文革的一代人)重拾傳統中一部份仍然能夠生存的人格理想,比如俠義精神、英雄主義;港劇幫助我們了解現代社會的遊戲規則,例如商場風雲,白領規範;港劇在告訴我們如何遊刃於現代社會的同時,還告訴我們一些永遠不可拋卻的東西,比如兄弟情誼、做人原則。 ……換句話說,港劇讓無所適從的一代人重新擁有了值得固守和敬畏的事物(或者理念),在信仰危機的時代裏及時地擁有了一部份替代品。」

換言之,香港文化對內地是一種「文化衝擊」(cultural shock)。文化衝擊在千禧之後依然不減。中央電視台記者長江派駐香港,於2007年出版《晚來香港一百年》一書,詳述她親身體驗的衝擊:「來到香港常駐,近三年的日子,我從來沒有見過馬路上任何一位司機無責任地將行人意外撞死,然後理直氣壯地就開車走人。」「長期以來,香港人做事不習慣看誰的眼色,『官本位』在這裏沒有氣候,人們凡事都喜歡照搬法律,『法』怎麼說,人們就怎麼做,合法的事情做了,就是令到大律師、大法官,甚至特首大人都感到難堪,也不怕,誰也不能把誰怎麼樣……」「(香港銀行的)營業員的態度也和內地的有所不同,臉上沒有『說吧,你要辦甚麼,快點』的平板,而是笑容可掬,親切得像你的自家姐妹……」

文化衝擊,可以透過文化交流加以疏導。但若開放的社會對文化予以不必要的限制和打擊,便屬不智。前一陣子有報道說公社科教科書出現反對過洋節的內容。甚麼是「洋」?明顯是「外國」。我們現在所用的西曆,又叫新曆、陽曆(太陽曆)、洋曆(西洋曆)。聖誕節是洋節,那麼西曆新年又是否洋節?常識告訴我們,2021年的意思是「主後2021年」,所謂西曆其實是基督教紀年,西曆新年當然是洋節。所以,如果有人真的提倡不過洋節,那麼便應同時提倡兩事:一、廢止洋曆,改行陰曆;二、以後不過洋曆新年。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。