【六四32】六四事件作為中國當代史一部份,以往多靠老師自發向學生講解,但反送中運動後,老師隨時被以言入罪,有以往每年都在校內舉行六四周會的老師說,高壓政治氣氛籠罩校園,有礙開放學術討論;但即使課堂沒有教,有學生認為年輕一輩自有方法找尋真相,把六四記憶延續。

記者︰陳詠恩

身兼教協理事的資深通識科教師張銳輝任教中學已29年,他在課室內翻開兩本名為《民運薪傳—八九北京學運資料集》的厚冊子,那是他任教的中學一班老師前輩1989年自發印製的刊物,當中記錄了六四事件前後的剪報,包括學生領袖的訪問及文章、《人民日報》的言論等,資料集首頁套用余光中《國殤》詩句「這集子就算一炷香火,插在你不知有無的墳上」,「嗰時嘅老師係好有心,想記住呢件事。」張銳輝說。

張銳輝多年來繼承薪火,學校每逢臨近六四周年,都會舉行六四周會,曾邀請關注六四事件的人士舉行分享會,讓學生自發製作壁報板,向同學講述這段歷史。他亦會在通識科講解,「通識教育科本身有講香港人身份認同,六四肯定係香港人集體回憶,例如每年大型六四紀念活動,都構成香港身份一部份;通識課程亦談及中國改革開放,咁89年所發生嘅事,事實上係改革開放第一個面對嘅樽頸位,學術上要認識香港或中國,六四事件係冇可能忽略或迴避。」

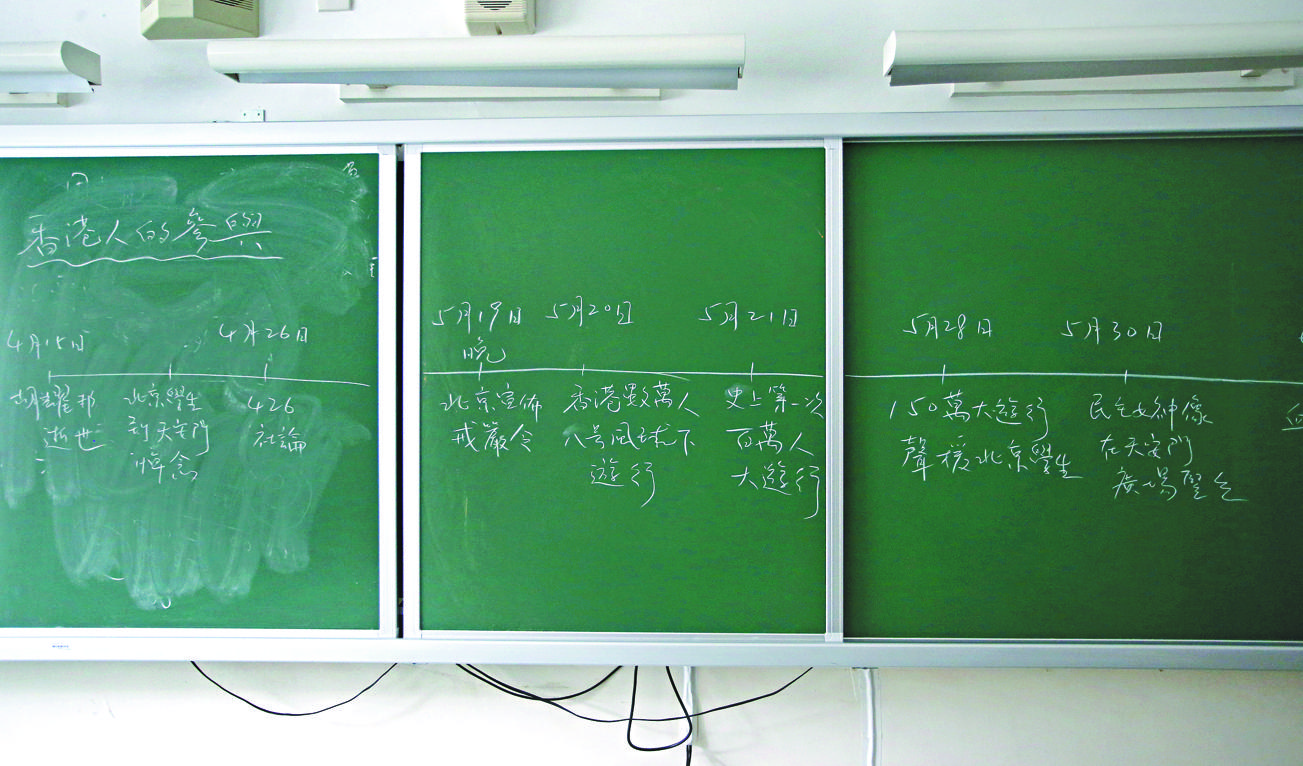

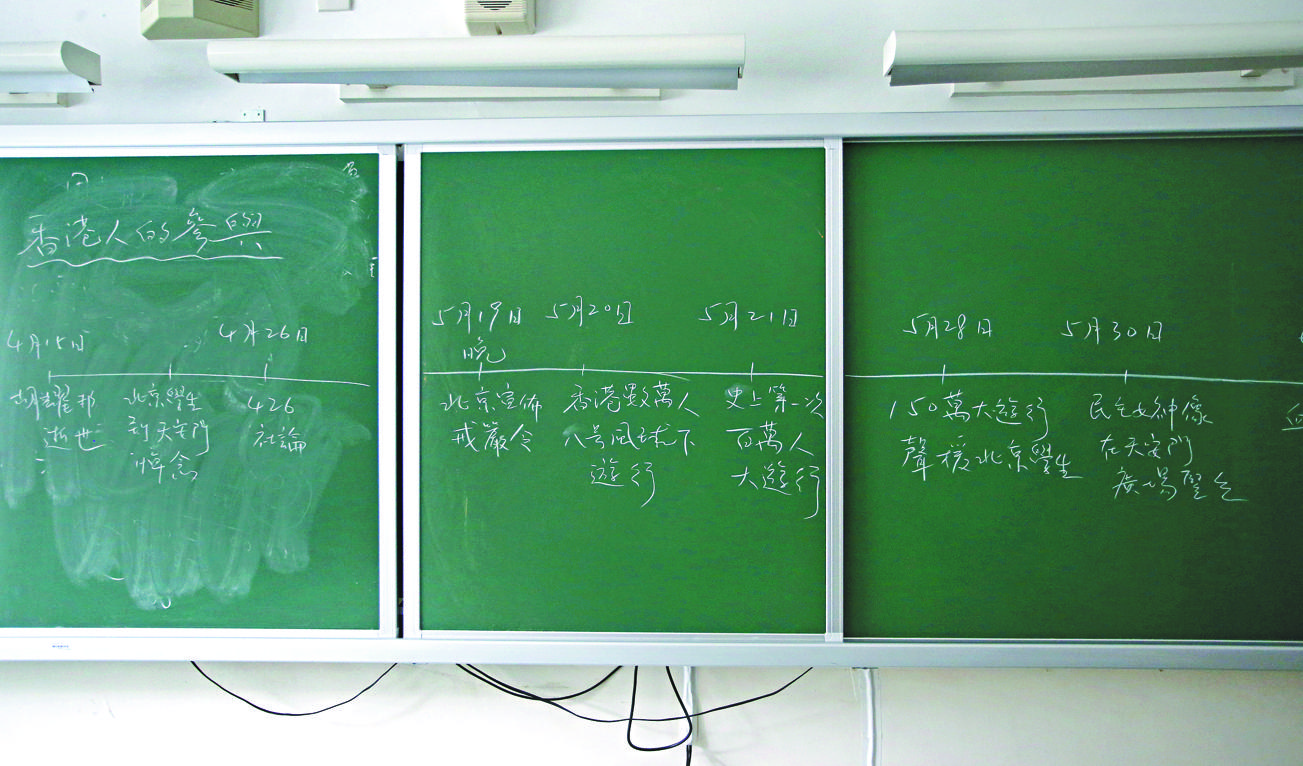

張銳輝在黑板上寫上香港人參與八九民運的時序,憶述當年全香港的脈搏都被北京牽引,5月19日晚上北京宣佈戒嚴令,當時在香港大學讀一年級的他,八號風球下與同學上街聲援,夜晚沒有交通工具,很多人開私家車來把學生接出市區,在港大校園內形成長長車鏈。

他當時是港大太古堂宿生會主席,為聲援北京的學生,他與同學在太古橋上用黑布白漆寫大字報,「冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豺狼 民主星火不滅」二十字,沒料到漆落留痕,橋上字迹成了歷史印記。到了5月21日,香港出現了史上第一次百萬人大遊行,至5月28日再有150萬人遊行,兩次遊行聲援北京學生,成了港人政治啟蒙,後來港人發起黃雀行動營救民運人士流亡海外。

他認為香港過去資訊相對自由,學生上課前已從傳媒、網絡對事件略有所聞,始終不及學校課堂全面及有系統,「過往佢哋俾啲影像、例如坦克車、流血就代表咗成件事,當佢了解得深入啲,原來當時北京學生對國家關注係咁深入,或者願意為國家前途作出咁多犧牲,希望改善國家發展。當佢哋理解深入咗,對中國人嘅認同感可能強咗㖭,原來中國對佢哋嚟睇未必完全負面,有啲中國當時嘅年輕人係咁有抱負咁有理想。」

去年學校受疫情影響停課,舉行多年的六四周會只好停辦,今年即使復課,張銳輝說,高壓政治氣氛下,校內不會再像以往舉行六四周會,以免讓建制派或欲向老師施壓者有機可乘,對學校或學生製造不必要麻煩,「我諗今年好多學校都會相對低調,或者暫時韜光養晦一下」。他承認的確有舊生因此感到失望,質疑學校是否「縮」,「但當老師同佢哋分析返𠵱家個政治形勢,佢哋都會諒解同明白」。

反修例運動後,教育局接受匿名投訴,教師被以言入罪,遭剝奪教席,在校內再用以往方式悼念六四已不太可能,亦影響了師生間互信,學生討論時事氣氛壓抑。隨教育局通過通識科改革,課程內容要求以較正面字眼談中國,他相信學校無法如以往開放地討論歷史。但他並未絕望,「好多資訊我哋都未去到網禁咁嚴重程度……官方嘗試想洗白嘅資訊始終有限,好簡單,你嘗試信嚟自官方、親官方媒體資訊,定信當時香港媒體所拍返嚟嘅片段、報道文字內容,親身經歷嘅人仲健在,都可以講返親身經歷,呢啲資訊說服力大好多」,他相信縱使今日老師暫時未能在課堂講六四,六四真相仍能靠每個香港人傳承。