曾因中醫執業資格試不合格的中醫學生,10年前無牌行醫罪成獲緩刑,其後一直偷偷行醫至今。本報追查發現這名假中醫竟易名應診多年,更利用舊同學的中醫資歷,偽造註冊證書欺詐病人,一直處方成份不明的中成藥,當病人起疑便以「獨家秘方」推搪,更聲稱可預防COVID-19。涉事假中醫於4月再被捕,惟保釋期間仍然行醫。假中醫則先否認犯法,惟翌日卻忽然認錯承認無牌行醫,更指預料會坐監。

涉事無牌中醫陳國榮(51歲),其診所「博醫堂」位於旺角奶路臣街遠東發展旺角大廈,有病人指診所開業最少八年。記者上月上門求診,陳自稱診所老闆,聘最少四名助護。約500平方呎單位內,兼任醫師的陳在大廳診症,旁邊書架塞滿逾千份病歷表,求診當日是平日,下午短短五分鐘內最少五名市民求診,年齡由20歲至60多歲。

除問診、把脈,陳國榮還提供針灸、啪骨治療,又游說記者接受「去瘀血」治療,透過儀器疏通血液循環。當他知道記者準備打防疫針,即說:「我直頭連打科興嘅藥都擺埋落去。」聲稱其藥物有助提升疫苗效果,最後處方七日共21包逾400粒藥丸,收費470元。

陳租用同層另一單位,提供推拿及俗稱照燈的理療服務,替記者應診後,即匆匆帶另一病人到另一單位診治,非常頻撲,助護亦兩邊走並帶送多包透明袋包裝的藥丸,每袋估計過千粒。

診所亦展示貼有陳國榮相片的中醫註冊證書副本,但醫生名稱為陳維利,名字後有手寫字加上「(陳奕)」,證書上以黑筆刪去駐診地址。記者翻查註冊中醫名單,並無陳國榮或陳奕的紀錄,陳維利則為註冊中醫,報稱註診地址在油麻地。

記者發現陳派的卡片自稱陳奕,名銜是董事,但對外他以醫師自居,診所收據只寫上陳維利及博醫堂蓋印,據知不少病人持收據成功向保險公司索取藥費。

向陳求診逾三年的病人Sam因宿醉求醫,每月藥費連診金900元,但陳未有處方中藥材或藥粉,所開的藥「好似成藥,似綠色、黃色M&M,加埋BB彈咁大粒嘅黑色藥,好似老泥丸。」他坦言曾對藥物成份起疑,但陳指是獨家秘方,由大陸藥廠製藥,外間無法購買。Sam指服藥後頭痛減輕,去年更服陳稱能預防COVID-19的藥丸。他其後得知陳是無牌中醫已即時停藥。

本報向正牌醫師陳維利查詢,他對被冒充並不知情,感到震驚,「如果冇發生大單嘢,其實永遠唔知」,又出示其中醫註冊執業證書,註冊編號與陳國榮診所展示的一樣,但證書上陳維利沒另名陳奕。他稱兩人是浸會大學中醫系舊同學,但多年沒聯絡,僅記得當年對方考試不合格,未知最終是否獲註冊中醫資格。

「一來佢又姓陳,二來佢可能諗住有乜事東窗事發,就嗌我幫下佢。」陳維利稱十分擔心事件影響其聲譽,「佢太過大膽,唔知點解佢心術不正。」正研究如何追究責任。

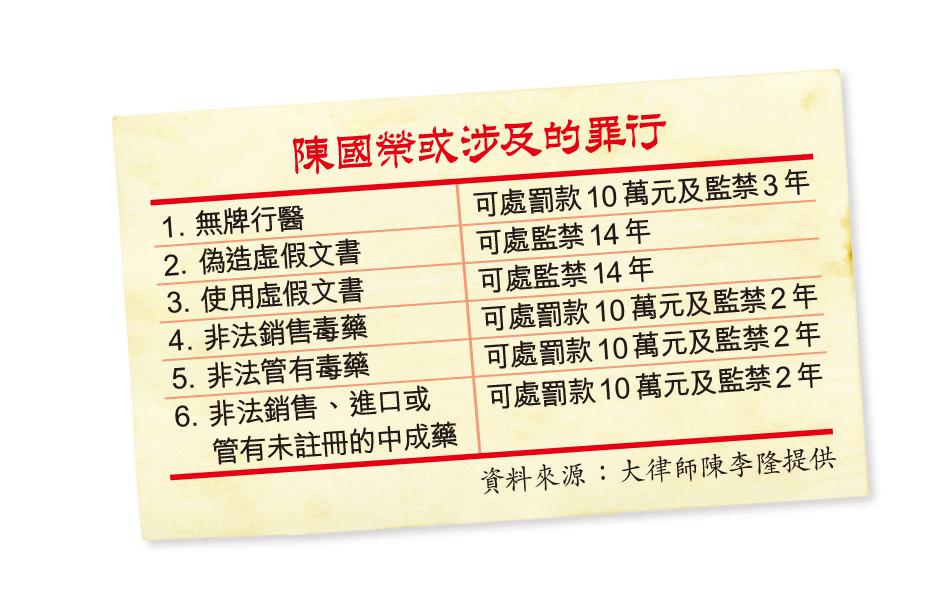

據知51歲的陳國榮在浸大中醫系學士畢業,2010年中醫執業資格試不合格,未能成為註冊中醫,但他偷步經營診所,地址與博醫堂一樣,2011年因處方西藥及無牌行醫被捕,翌年被罰款及判監2個月,緩刑兩年。被捕當年他又因推拿理療令病人燒傷,終要賠償23萬元。及後他再報考執業資格試,最終合格,但紀錄不良,不獲中醫藥管理委員會審批資格。

記者到診所詢問陳國榮,他否認無牌行醫,自稱已行醫多年,多番指罵記者。惟翌日他再見記者時態度大變,忽然認錯。

香港中醫藥管理委員會回應查詢指,陳國榮從未成為註冊中醫,如接獲懷疑有人非法在香港作中醫執業舉報,會轉介警方跟進。警方指,根據線報及深入調查,於今年4月與相關部門採取聯合行動,在旺角拘捕一名51歲姓陳男子,涉嫌「未經註冊作中醫執業」。被捕男子暫獲准保釋候查,須於6月報到。