在那個讓人坐立不安的春夏之交,攝影師謝明莊無法繼續在電視機前,遙遠地着天安門發生的一切,他覺得必須親自前往,於是請了一個星期的假,踏出北京機場的一剎,燥熱撲面而來,就如這座城市的鬱悶。坐在駛往酒店的車上,沿途看見軍車和長安大街的絕食者,「由好遠嚟到現場,好想親歷呢件事」。

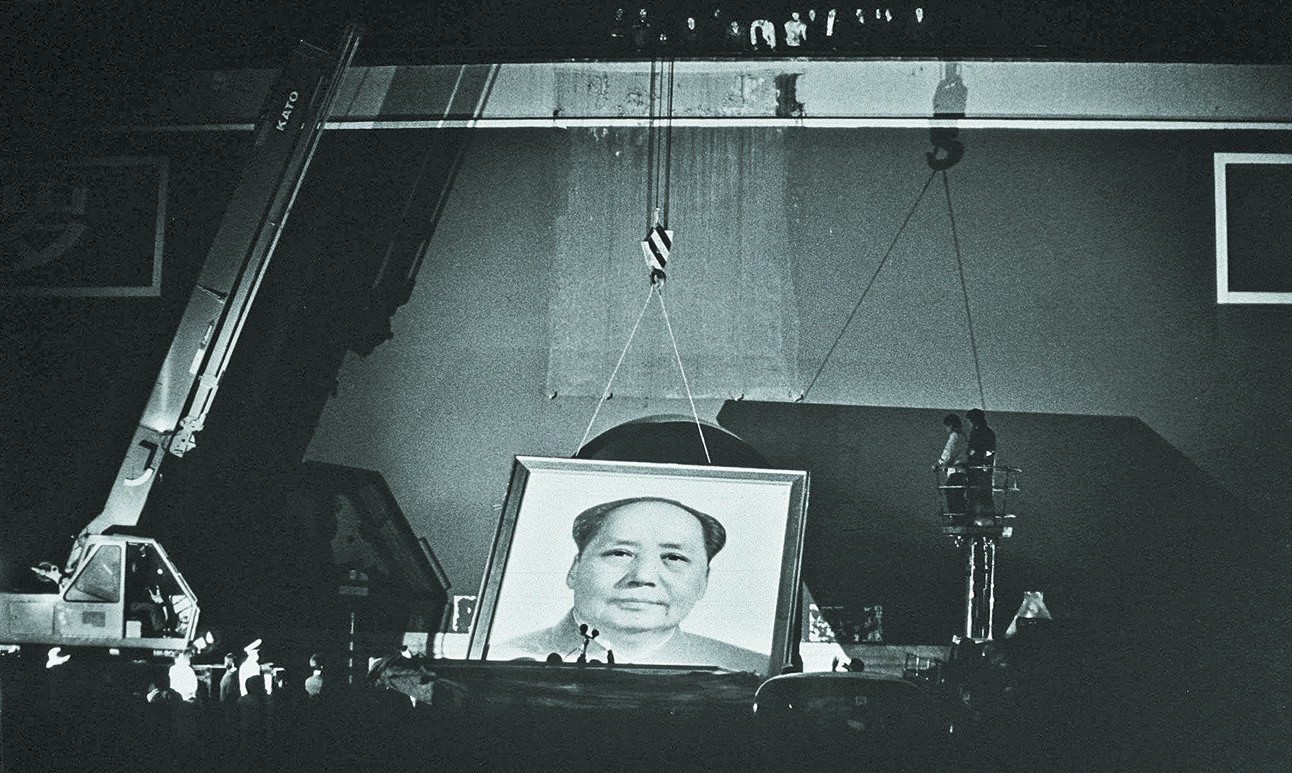

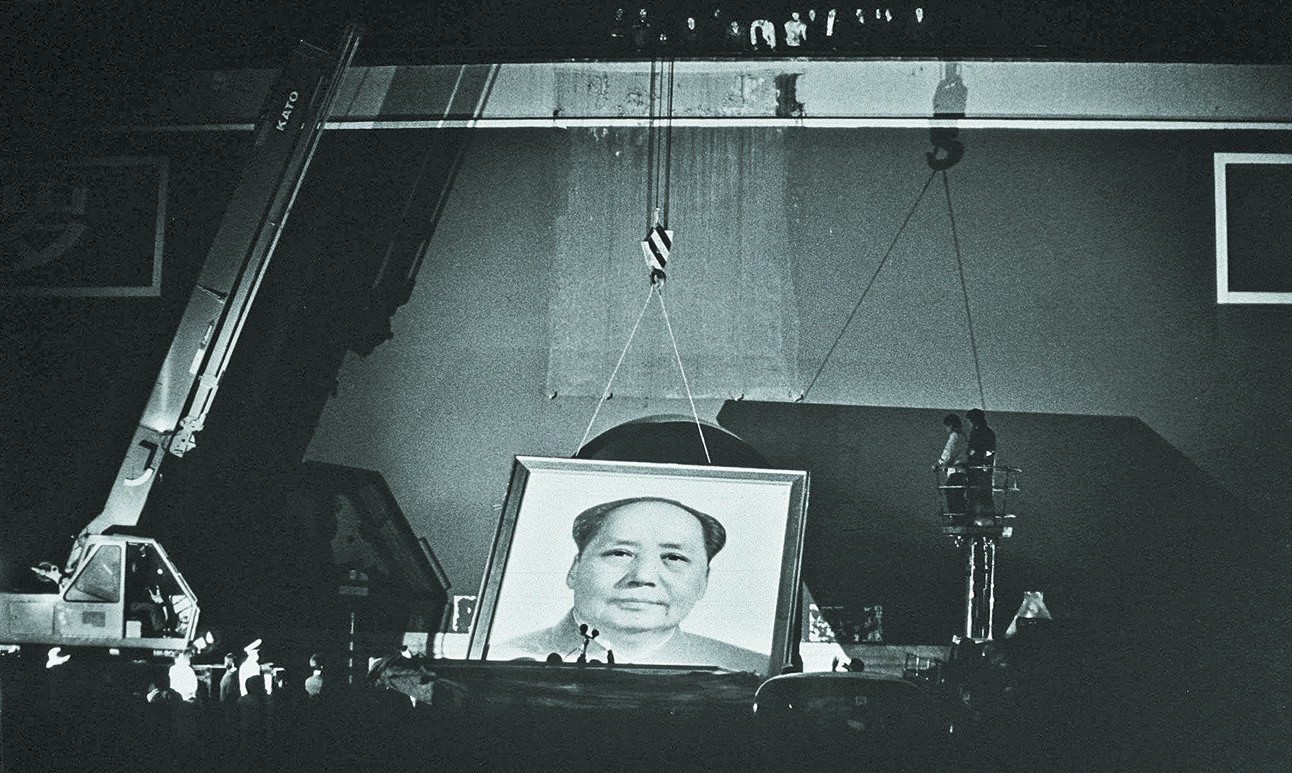

他不只一次說着,5月尾的天安門,異常平靜,「係膠着狀態,學生都顯出疲態,無激烈事情發生,但一直都有白車往來,將絕食學生送院」。走到城樓下,看見巨形吊機正把毛澤東肖像換下來,他立即舉起相機,按下快門,拍下了這樣的一幕。當天有人用墨把毛澤東像潑黑了,當局立即連夜換上新肖像。

六四事件發生於他回港後,他反思新聞攝影的意義,如何透過影像改變、貢獻社會,往後的日子無論在傳媒機構工作,或是創辦攝影藝術組織《光影作坊》,六四依然縈繞在他腦內,相片的影響力到底有多大,如何幫助人們具體地了解一件事,每拍一張相他都反問自己這些問題。

對他來說,六四是他進入紀實攝影工作的啟蒙,2019年辦了「回應時代」的系列講座,由六四、廿三條、天星皇后碼頭保育、雨傘革命,一直講到反送中,所有社會運動其實一脈相承,「32年以來堅持平反,因為我哋一直處於失落狀態,件事無解決到」。香港人被抑壓的情緒無處宣洩,只是暫時被壓下來,「從來無交代,好似懸浮喺半空嘅感覺,但心底裏始終知道六四係一件重要事」。

要是香港人真的從六四傳承了甚麼,那必然是這種懸於半空的狀態,他覺得2014年的佔領運動,是八九六四埋下的種子,而2019的反送中,亦是源於2014年的躁動和不安,問題根本從未解決,「只係將抑壓嘅情緒搵另一機會呈現出嚟,𠵱家疫情又將問題急凍咗,但呢個狀態可以維持幾耐?」

雖然他並非每年都出席維園燭光集會,卻覺得沒有維園集會的六四周年是很悲傷的,反映出六四不只是1989年的事,而是直接回應香港當下的處境,「年年都去到,今年去唔到,香港人記憶更加深刻」。香港人會牢牢記着2021年消失的燭光。