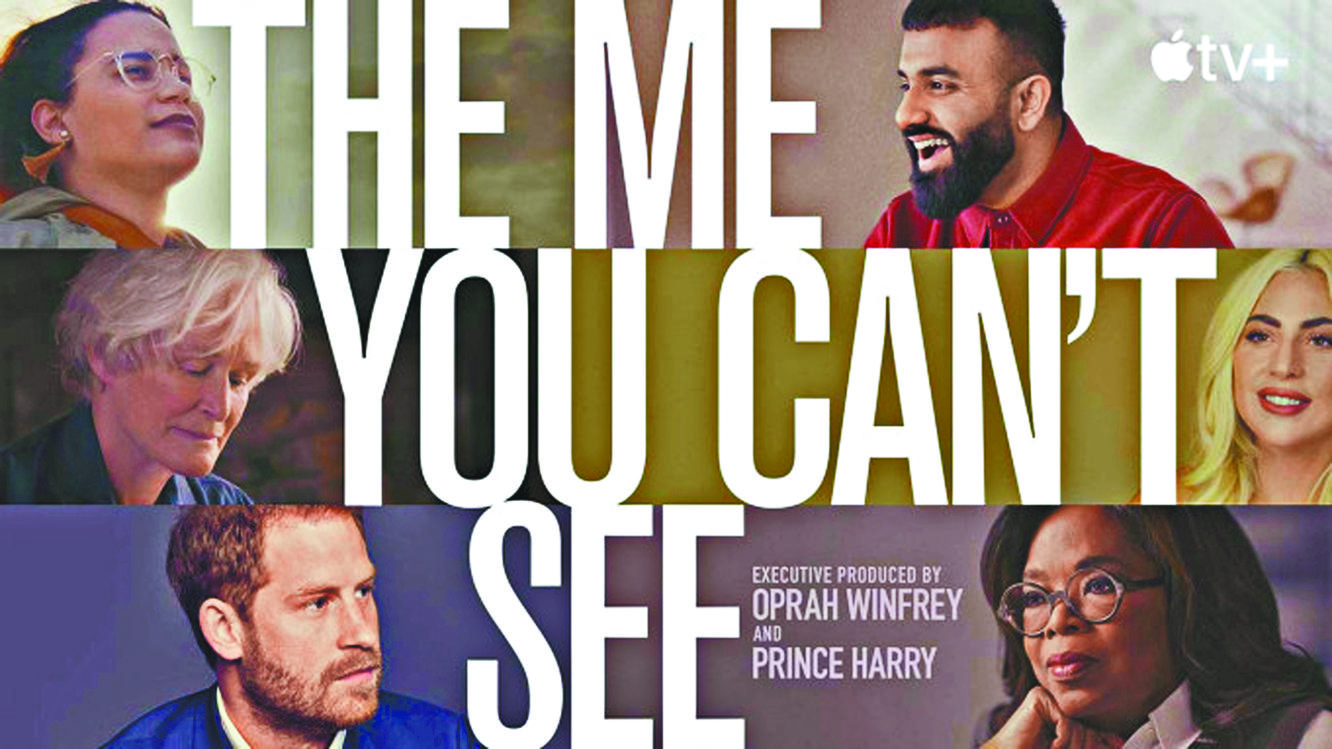

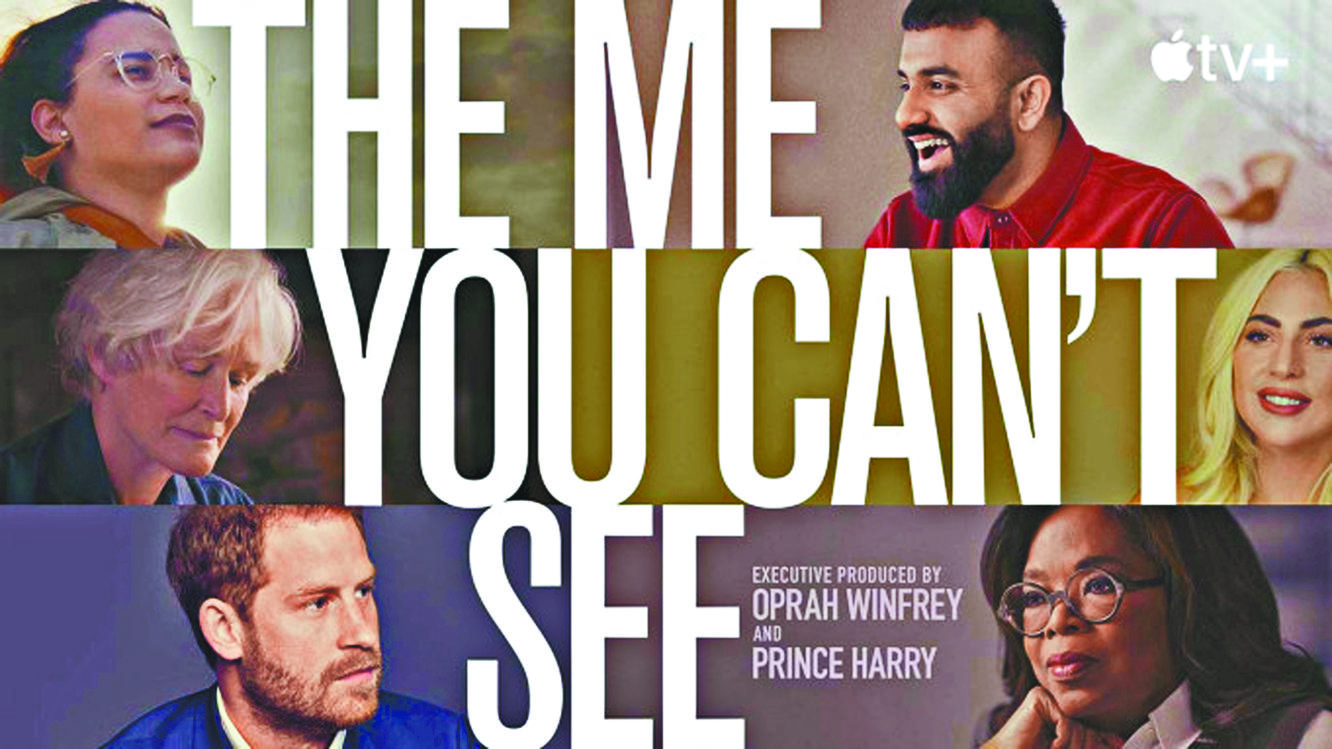

英國哈里王子與名嘴奧花雲費合力製作的紀錄片系列《你看不見的我》(The Me You Can’t See)近日在串流平台Apple TV+上架。他公開大談喪母之痛,並邀請多位名人講述本身經歷,討論精神健康。外界對此意見分歧,有專家認為哈里公開談論心路歷程,能鼓勵同路人求助;亦有人認為哈里或接受太多輔導,變得過於自我中心,由他推廣精神健康恐有反效果。

哈里自上次偕妻子梅根在奧花雲費專訪中大力抨擊皇室後,今次再大談小時喪母的傷痛,直指家人避談事件使他更為受傷,多年來亦受憤怒、恐慌和焦慮等情緒困擾,坦承曾「有意用酒精和藥物」來麻醉傷痛,又大談治療對自己的作用。

外界對他的表現評論兩極,有人認為哈里此舉可推廣心理治療的好處,尤其可對男性以身作則。心理治療師布里斯托指,社會一直對於直抒胸臆的人污名化,尤其期望男性默默忍受不愉快的經歷。她強調治療有用,向第三者「告解」可令人大大釋懷。

《獨立報》專欄高級組稿編輯理查茲亦提到,男性的壓抑、社會對男子氣概的不當期待和創新高的男性自殺率,均是迫在眉睫的社會危機。她認為哈里公開討論同情心、惻隱心、自覺性如何幫助他管理情緒,猶如一道清泉,是數百萬年輕男性需要聽到的訊息:人人都在受苦,過得不好也沒關係,直面自己的問題是痊癒的關鍵。

《泰晤士報》專欄卡姆亦相信哈里介入精神健康議題利多於弊,是現代文明的道德進步。他指哈里小時經歷突如其來的創傷,不只值得同情,發現自己受其貴族出身所困囿而主動探索其經歷如何影響其性格更是值得欣賞。他認為即使是把人生中常有的失意醫學化,至少也是在正確的路上犯的錯誤。

不過亦有人認為哈里的表現無助推廣心理治療。曾接受心理治療並出身精神科醫護世家的專欄作家貝茨指,哈里以為自己為心理治療去污名化,但實際上與很多人一樣無法分辨「精神健康」和精神病,使其看起來是自我中心的特權階級的嘮叨。她指心理治療是令人察覺自己有能力改變對事態的應對方式,而非自戀地沉醉自己的傷痛,公開詆毀他人。她認為哈里其實尚未痊癒,或仍需接受很多年的心理治療。

精神科醫生彭伯頓亦指哈里帶有接受太多心理治療的人所擁有的特徵:自我中心、自戀、怨憤、過度自我分析,對於他這種過着奢華生活的人公開抱怨其實並不恰當,就像被寵壞的孩子。他指大費唇舌無法改變過去,倒不如以行動證明自己如何走過逆境,就像最為人景仰的英女皇和安妮公主展現的堅毅。心理學家肯尼迪卻不認同「接受太多治療」的說法,「當你是執業治療師,就應與病人一同尋找出路」。

英國《泰晤士報》/《獨立報》/《每日郵報》/《每日快報》

手機用戶請按此放大圖表