導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

本欄之前三星期談六十年代暴動史,嘗試呈現香港殖民地其中一段矛盾最深刻時期的史事,內容較為嚴肅。今個星期,不如輕鬆一點,再從字詞角度聊聊香港的歷史。

既然談過六七,不如順水推舟,談談「港英」這詞。經典文宣《我們必勝!港英必敗!》,將「港英」與「我們」對立。「我們」,自然就是被壓迫的香港愛國革命群眾;「港英」,就是左派眼中施壓的政府當局。那甚麼是「港英」?

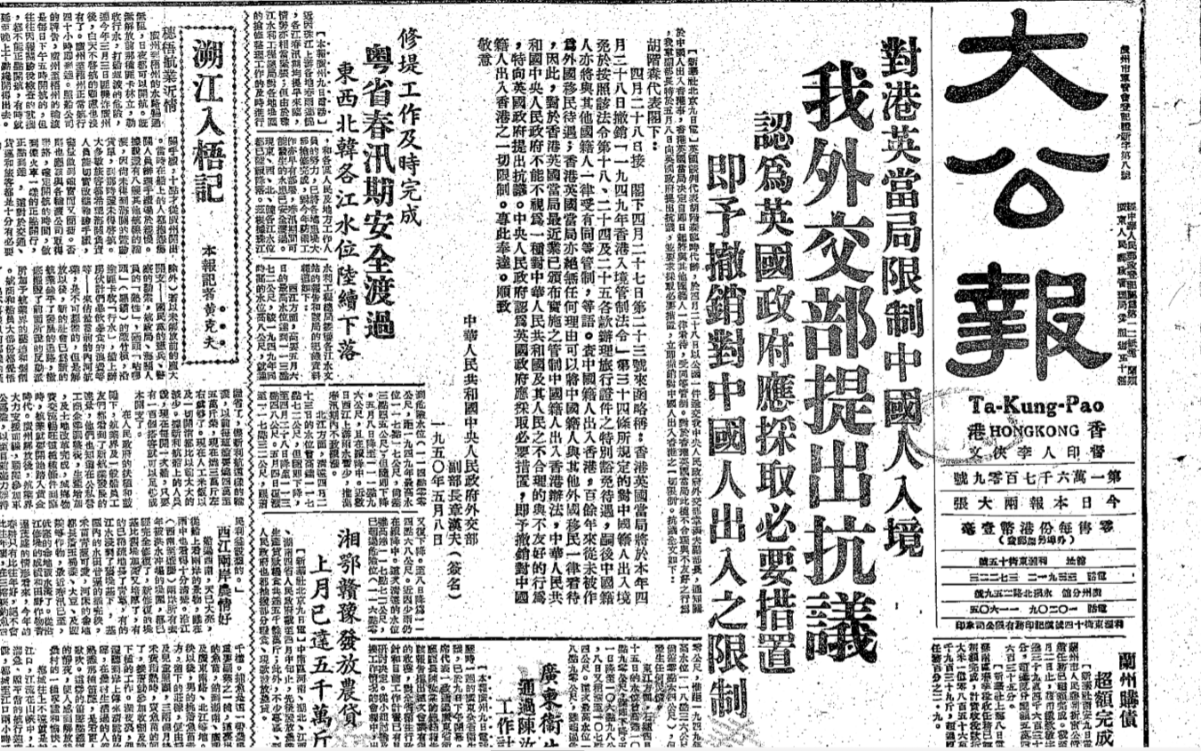

九七後,一般人以為「港英」即殖民地或殖民地政府,有歷史教科書甚至將之用作規範歷史名詞。然而,中共建政之前的中文文獻並無「港英」一詞。例如孫中山於1923年到香港大學演說,英語演說詞用「The Colony of Hong Kong」,華語報紙報道時將之譯成「香港」。換言之,「港英」並非自有永有的中文概念,它是中共建政後才出現。由於官方不承認三個不平等條約,其對於「香港政府」的稱謂也作出相應調整,改稱「香港英國當局」;強調「英國當局」,意即這是非法霸佔中國領土得來的,中國不予承認。「香港英國當局」,簡寫便是「港英」。

六七暴動時,「港英」一詞轉趨激進,變成「香港英帝國主義」(British Imperialism in Hong Kong)。所以,《我們必勝!港英必敗!》中的「港英」,已成鬥爭用語。不難看出,「港英」富有情感、政治化的鬥爭元素,在需要申明政治立場時使用無妨,但在需要貫徹歷史中立原則時,「殖民地政府」、「英治香港政府」、「香港」等可能會較為適合。

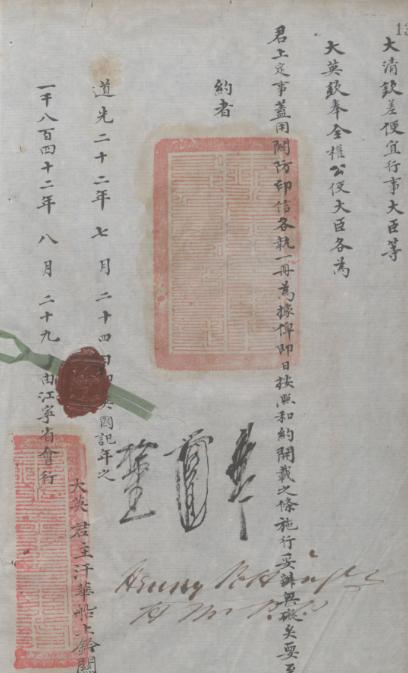

類似案例還有「滿清」。這詞雖然使用頻繁,但不代表它客觀中立。大家若有機會到北京中國第一歷史檔案館查閱清代檔案,便會發現,清代文書不會使用「滿清」。有清一代,國號「大清」,所以中國銀行的前身是「大清銀行」(而非「滿清銀行」),還有大清郵政總局、《大清會典》等,當然清廷與外國簽署條約時,也是使用「大清國」的。

是誰變大清為滿清?首先,我們需明白「滿清」之意:清廷只屬於滿人,不屬於我們漢人。誰會抱持這個看法?對,是革命黨。例如孫中山於1904年〈駁保皇報書〉寫道:「今有滿清政府為之鷹犬,則彼外國者欲取我土地,有予取予攜之便矣。故欲免瓜分,非先倒滿洲政府,別無挽救之法也。」將大清邊緣化成為滿清,符合革命綱領中「驅除韃虜」的需要。當暴力革命成功、「孫逆」成立中華民國之後,革命用語「滿清」開始進入日常生活。一般情況使用之,無傷大雅,但若在歷史討論中無條件使用,潛台詞便可能是「本文是用革命黨的觀點審視清朝」,這樣便可能影響中立。我們未必要用「大清」,但清朝、清廷、清政府等中立詞語會較為適合。2005年以來,我在考評局管理歷史科,也是使用這個原則。

六六、六七暴動,關鍵詞是「暴動」。暴動除「集體暴力行為」外,還有其他意思嗎?我曾聽過粵語諧星鄧寄塵的一首歌,有所啟發。鄧寄塵是粵語長片年代的著名演員和歌星,與新馬司曾合作的「兩傻」系列是諧劇經典,他的粵語流行曲更是一流的粵語教材。其名曲(寄調《Seven Lonely Days》)《十號風波》(即十號風球)有以下歌詞。鄧唱:「昨晚吼正打風,搵舞女何艷容,玩通宵確疏肝,喺舞女竇亂貢」。飾演其妻的李慧唱:「衰鬼乜你擒晚,借意暴動,呢一趟撞板,難捱肉痛。」

「搵舞女何艷容」係「借意暴動」。上文下理很清楚,「暴動」的意思是「男人去滾」。該曲出版於1965年,可見六六、六七暴動之前,「暴動」有另一個頗為生活化的意思。

何艷容這個名字,不似越南佳麗,應屬華人無疑。戰前外國人來華從商,也需要找華人女傭,一般稱為「阿嬤」(amah)。這幫阿嬤最讓外國人頭痛的是,若由她們帶孩子,孩子便會說一口中式英文。這種英文,稱為「洋涇濱英語」(Pidgin English)。這個詞,中英文詞源並不一樣。中文名而言,雖然洋涇濱英語一開始時盛行於十三行時期,即鴉片戰爭前的廣州和開埠後幾十年的香港,惟「洋涇濱」乃上海外灘一條河濱,現已填平為延安東路;取上海河濱為名,反映上海作為新興條約港,中外薈萃,中式英語盛行。

pidgin之原意,已不可考。據19世紀文獻,一般人相信最初中國人讀business一詞只能發音成pidgin,所以pidgin便是洋涇濱英語「生意」之謂,這種英語也稱作Pidgin English (business English)。

這是一種雜交語,使用不少英語和外語的詞,然而語言邏輯卻是中文的,所以其動詞沒有時態變化。人們以為,Pidgin English隨着20世紀正規英語教育成形後已慢慢消失,但實際情況並非如此。以下略舉數例說明之。

漢字是方塊字,一字一音,所以不諳英語者,需要將英語尾音實化,例如miss變成missi(搣時)、wife變成wifu(歪符)。這種讀音,不少香港人仍然掛在口邊。

以下介紹Pidgin English的造字邏輯。Joss來自葡語deos,「神」之謂也。Joss stick者,神用的棒子,即拜神用的香也。Joss pidgin,即god’s business,宗教也。Joss pidgin man,從事宗教的人,教士也。Number one topside joss pidgin man,主教也。

can do是all right之意。「不可能」應怎麼說?must no can do!

有些詞語來自漢語。man man (慢慢),即wait for a bit;chin chin (請請),用於日常打招呼。

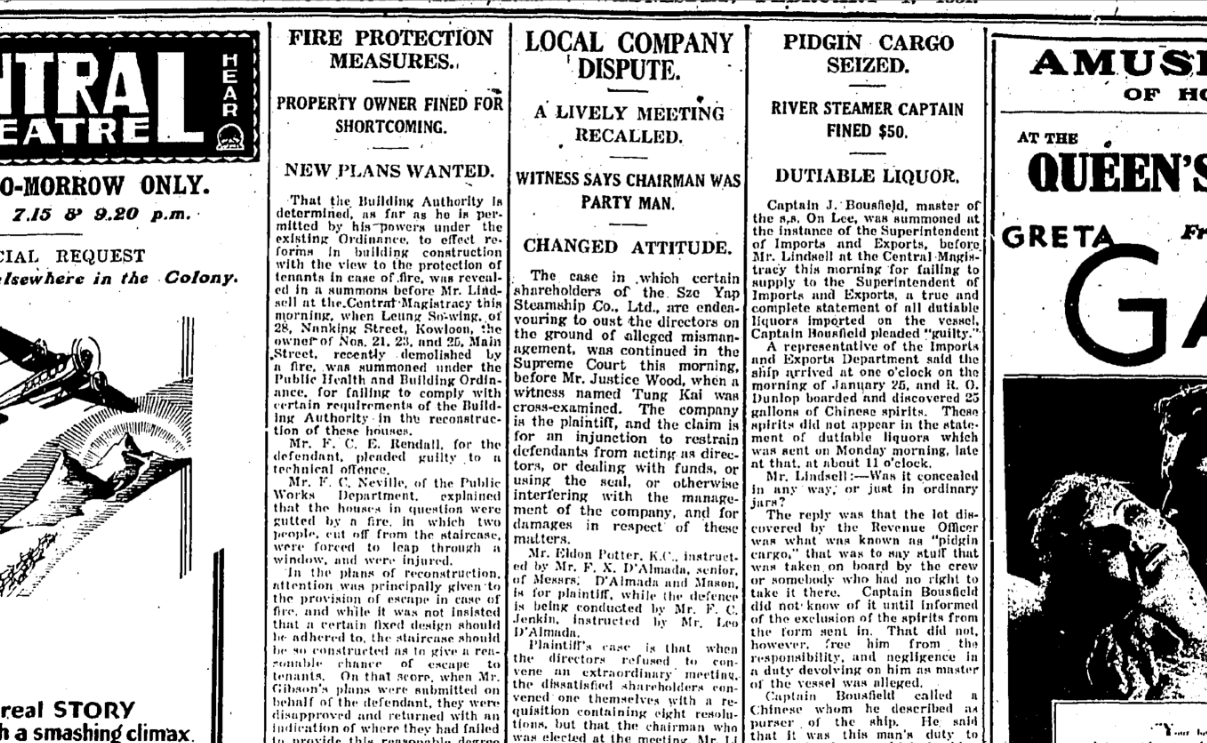

對洋涇濱的態度,中外人士不一而足。操洋涇濱英語的中國人真心相信,他們說的是正統英語,他們覺得英國人來華幾十年若不懂洋涇濱,便是「英國人不懂英文」。另一邊廂,不少外人相信這種語文並不文明(barbarous),甚至將pidgin用作貶義詞。民國時期,坐船不買票、偷運貨物不付費,稱作pidgin passenger和pidgin cargo。外人期望中國人學習正規英語,甚至希望中國人能廢除落後的漢字,走「先進的」歐美拼音化道路。然而,幽默大師林語堂對此不以為然。他認為洋涇濱的表達能力相當強,更認為英語的總體發展會走漢語之途。三十年代出現的electric report(電報)、electric picture(電影)、no-wire electricity(無線電)等詞,林語堂頗為欣賞。

後來的發展,最少部份印證了林語堂的看法。long time no see已昂然進入英語口語。no money no talk這個句式在英語也變得多用。

本文看似雜亂無章,其實有一條主線貫穿其間:在複雜多變的字眼世界,在公共空間用得最多的未必就是最中立、最客觀,當中有些意識形態甚為明顯,求真求實者,使用時務必小心謹慎。相反,人們眼中不文明的雜交文化,卻有着人們不願承認的頑強生命力,甚至有能力進入別人的主流文化之中。選美文化一向認為,混血兒最漂亮。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。