一宗聽障少年襲警案,那位少年最終被判入更生中心,他的媽媽在庭外不斷拭淚,旁聽人士都紛紛上前安撫。此時傳來一把渾厚的男聲:「我個仔入過沙咀,有乜都可以搵我。」他慢慢解釋更生中心的程序:一般刑期、探訪安排、物資要求⋯⋯清晰地娓娓道來,少年的媽媽稍為安心。

這位爸爸跟記者說,兒子原獲判感化令,但被律政司覆核刑期,改判入勞教中心。聆訊期間,他發現旁聽席上全是陌生人,至覆核聆訊時,更有一班人送別他兒子的囚車。旁人的無私,令他醒覺也要站出來。於是他一有時間便去旁聽,特別是覆核案。

他總是靜靜地站在庭外的某個角落,留意被告父母的去向。然後,待空間裏的一切情緒稍為平復,他便會走近庭外的木椅,甚或走進律師剛離開的會見室,看看有甚麼可以幫忙。他說話總是帶着溫柔和理性,很節制的流露情感,唯一一次見他悲憤得哽咽,是談起別人的案。

終於等到兒子入住勞教中心的最後階段,兒子搬到中途宿舍,每天都會外出打工。爸爸那段時間每日都預早到餐廳下單,把握短短20分鐘的晚餐空檔,與兒子相處。法庭新聞已成為這對父子的日常,每天談的也是那天有甚麼案件、誰被判了多久。兩父子有一搭沒一搭的交流,兒子一邊急速地吞下黃咖喱飯,一邊「嗯嗯呀呀」回應爸爸。轉眼之間,就20分鐘了。

兒子刑滿出獄那天,兩父子拖着行李,緩緩從宿舍斜坡走下來,穿過橫跨大馬路的天橋,到達一個簡陋的巴士站,兩人靜靜等着巴士。15個月以來,這是他們第一次不用趕着上法庭,不用趕着說話,不用趕着吃飯。因為這一刻,就是自由。然而,兒子稍後還要面對一條暴動罪,一旦定罪,可能面對四年以上的監禁。

兩父子都說,之前有很多事,因為種種原因都說不清。藉着今次訪問,他們首度分享了自己15個月以來的心聲。

記者:黃健朗

作為父親,我好像甚麼也幫不到。少年院舍的職員告訴我,阿仔一知道律政司要覆核,即時變得沒精打采,不再打籃球,坐在一旁自言自語。他先被還押在壁屋監獄,然後被判感化令入住少年院,律政司覆核判刑,改判入勞教中心⋯⋯足足15個月,很漫長,很艱難。

記得聞判那一刻,很徬徨。我們只是升斗小市民、一對平凡的父母,面對律政司覆核可以做甚麼?我聽過沙咀懲教所,但從未試過着意研究。阿仔實際要坐多久、每日要面對甚麼,全不知道,只知網上寫的最長刑期是六個月。有人推介我去看《同囚》,我看完後很憂心,懲教人員會這樣對待阿仔嗎?阿仔會捱得住嗎?可幸的是,後來慢慢從他口中得知,現實不如電影恐怖。

我們兩夫婦通常選擇在星期六、日探阿仔,因為東涌有11A巴士直達沙咀,不用像平日要在山上下車,走到山下的沙咀,再走回山上等車,但就一定要搭上早上10點25分那班巴士,否則錯過了便要再等半小時。

香港疫情最高峯那段時間,特別艱難。懲教署將家屬探訪由一個月四次減至三次,最後減至兩次。試想像,阿仔只有15歲,兩星期才可以見一次家人,又不可以打電話,會怎樣影響他的心情?我們每星期都會寫信,有時會剪報,希望讓阿仔知道外間的事,後來越剪越多,才知道原來剪報不可以超過四張。懲教署的所謂規矩,很多時都是做過先知。

每次探訪我都會問:「點呀?捱唔捱到呀?」玻璃對面的他總表現得淡定堅強,卻完全沒有笑容。我最記得一次,阿仔轉了「藍牌」,即是刑期已過三個月,他告訴我生日餐有加餸,說了一句「嗰次真係飽呀」。我當下很愕然,追問他平時是否吃不飽,他才淡淡然說:「唔飽㗎,六七成㗎咋。」後來天氣轉冷,我問他保暖衣物是否充足,他又不斷說:「夠呀夠呀。」追問之下,他才跟我說,有時候一大清早在操場步操,冷得鼻水直流,全身不住發抖。沒辦法,裏頭的生活就是由他們控制,你沒權去爭取些甚麽,目的就是要懲罰這班細路。你說「教」嗎?我實在看不出來,我只看見「懲」。

阿仔在沙咀服刑五個月後,搬到中途宿舍居住。這是勞教中心的最後階段,阿仔每日會朝九晚五外出打工,晚飯後要準時六點回到宿舍。我每日都會去他打工的地區,在附近餐廳叫好餸等他,把握機會與阿仔吃20分鐘晚飯。阿仔是個「飯桶」,最愛吃飯,每次都是狼吞虎嚥,我看着是安慰,也是心痛。雖然每次都很匆忙,很多事都沒機會詳談,但可以在一個私人環境暢所欲言,不怕被監聽監視,真的很難得。你說,言論自由多麽重要。

阿仔的性格如何?他特別黐家,比較佻皮,但開朗隨和,正義感很強。少年院的社工、沙咀的懲教人員都不約而同的告訴我:「你個仔喺度好乖,你放心啦。」當下我感到安慰的,但後來再細想,既然他是乖,為何如今會落得如此田地?是社會選擇了他嗎?不,是香港所有的年輕人,是時代選擇了他們。年輕人眼見政府不聽民意,才會如此憤怒,他們真的有罪嗎?為何如今人人都要受牢獄之災?

法官說:「年輕唔係求情理由,拘押式刑罰係必要。」以往的香港不是這樣的,以前法庭會考慮被告初犯,會憐憫年輕人,繼而有寬容的判決。現在就一定要阻嚇,一定要年輕人愛國。政府真的知道「愛」從何而來嗎?我認識一個小朋友即將面對判刑,從家屬口中得知,他的婆婆患重病,小朋友不知所措的問:「咁點算呀?我有冇辦法出返嚟?」我很難受,真的很難受,究竟為甚麼要這樣折磨這班年輕人?為甚麼要趕盡殺絕、寸草不留?

阿仔重獲自由之後,我如釋重負。因為我之前一直瞞騙着他的爺爺。老父已經90歲了,我怕他承受不了真相,我說,阿仔去了外國交流,短期內因為疫情無法回港。現在一家團聚,事情總算暫告一段落。阿仔,我想說的是,內心團火不要熄滅,但信念歸信念,行為要謹慎,不要衝動,不要讓政權再有藉口將你入罪。你不一定要永遠都「捱得住」,「捱唔住」的時候,可以與父母分擔,知道嗎?

在沙咀的會見室,隔着玻璃看父母憂心的臉。我告訴自己這是磨練,我一定要堅強,不可再令他們擔心。那一年,我15歲。

律政司覆核判刑前,我被判入少年院接受感化,過的是宿舍生活,而勞教中心的生活,是真正的牢獄生活。我喜歡籃球,但那時得悉覆核的消息,手腳都像灌了鉛,都提不起來。我只想靜靜坐在一旁,哀悼即將逝去的自由。

轉到勞教中心,第一件事是鏟青。我原本頂着一個「冬菇頭」,還柙後頭髮被鏟剩六毫米長。對,是會看見頭皮的長度。在沙咀最初的兩個月零三星期,我是「白牌」,再過一個月,就是「藍牌」,頭髮可以留到九毫米長,最後兩個月是「黃牌」,此時你已不會再看見我的頭皮。沙咀的少年犯,頭髮越長,越接近自由。

我們每朝準時4點45分起床,馬上摺毯和梳洗,毯最少要摺得起角,但沒特定標準,每個值日官都有不同要求。每天早上,阿sir都會檢查我們的皮鞋,所以皮鞋也要磨得光亮,如果不夠鞋面光滑,他有時會用棍敲我的鞋頭。磨皮鞋是一門深奧的學問,你需要小心控制鞋油和水的份量,若份量不對,鞋會變「啞色」,有時未必會用水,要用口嗄一口氣;手指打轉速度也會有影響,打小圈和大圈都有差別。大概用了兩個月吧,間中也要請教前輩,我便「磨」出一套獨門技巧。

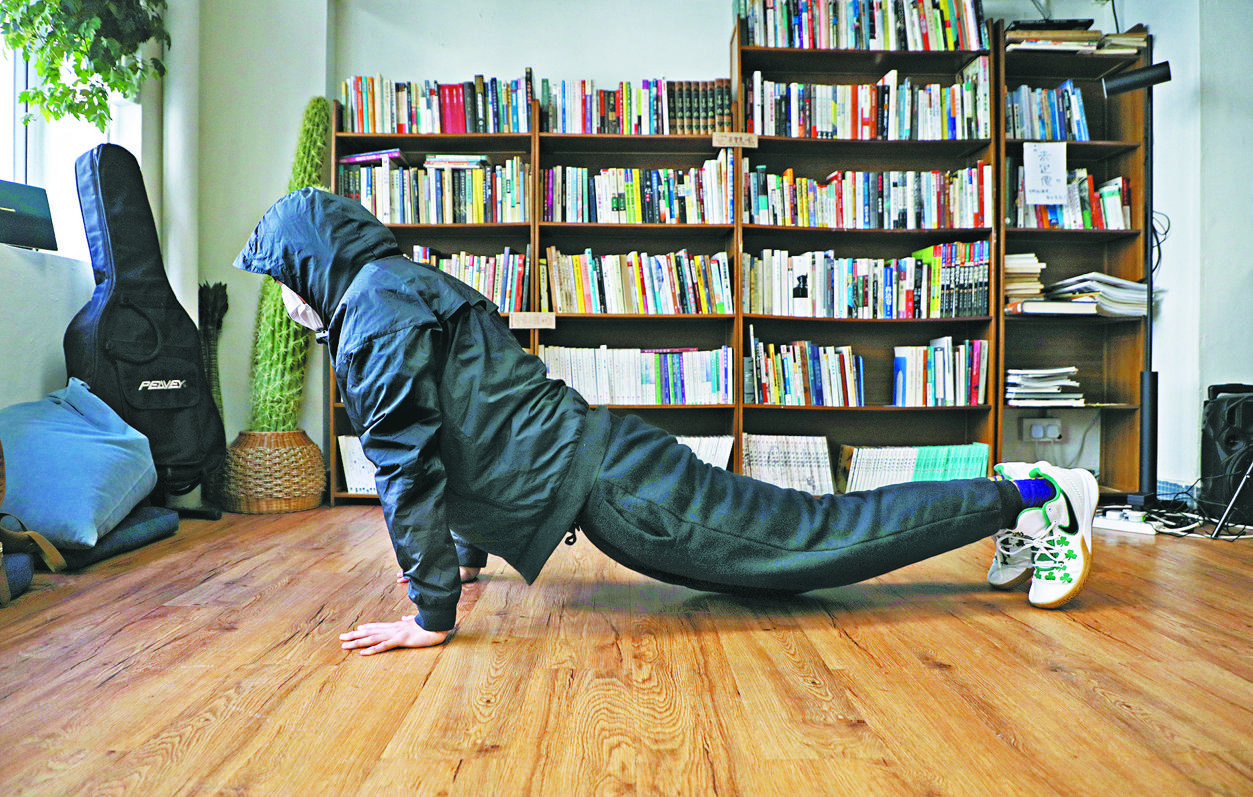

體育堂最難捱。每一節45分鐘,主要做掌上壓、仰卧起坐、提腿等體能訓練,每15分鐘一次30秒休息,其餘時間不停做,要全部人「打掃」,即是要齊上齊落,要一起吶喊着數「123⋯⋯223⋯⋯323⋯⋯」。課堂內容視乎阿Sir心情都會有變化,試過大家表現好,有七分鐘時間拉筋。但有天堂自然就有地獄。一人犯錯,集體受罰。我很記得那天操場下着毛毛細雨,地上是濕滑的硬地墊,我們45分鐘內沒喝過一口水。阿Sir最後厲聲問:「做飽未?」我們說飽了飽了,一起喊一聲Sorry Sir,地獄總算結束。那一刻,我分不清身上的是雨水還是汗水。

早餐星期一至日的菜色順序是:豬雞牛豬牛豬牛。不論運動量有多少,一日三餐的份量永恒不變,一勺飯、少許肉和「適量」的菜。我最期待晚餐,不是因為「雞魚雞雞雞魚雞」較好吃,而是相隔上一餐已有五個小時,剛步操完的肌肉正在發痠。惟獨是我生日那天,碟子明顯大了,多了一勺飯,多了肉,還多送一隻烚蛋。

生日那天我真的飽,真的飽。我對爸爸是這樣說的,我習慣報喜不報憂。爸爸隔着玻璃問我的問題,我盡可能輕描淡寫回答,以免父母過份擔心:「捱到呀。捱到呀。」我不敢說冬天步操冷得入骨,我不敢說我希望多吃一勺飯,我不敢說我每晚累得倒頭就睡。

我不敢說,我孤獨。最初那段時間,沙咀很少「社運人」,我也刻意疏遠那些有黑社會背景的少年犯。我每日最期待是聽見有人叫我的「冧巴」,喚我去收信。我知道外面還有人支持我,他們的文字讓我心靈有所寄託。直至冬天,因社運案而被判入勞教所的少年越來越多,我們便慢慢形成一個小社群。每逢星期六、日放假,我們都會聚在一起看電視。大小電視各一部,規則較寬鬆,不一定要看無綫,可以轉台看ViuTV。旅遊和飲食節目最受歡迎,可讓我們片刻想像自由的滋味,我自己則最期待NBA球賽直播。我們也會聚在一起讀報,可選的只有《明報》和《星島》。我主要留意與手足相關的法庭新聞,有時得悉手足被重判,我們都好難過。

記得一次有手足刑滿離開沙咀,有朋友忍不住衝動,在飯堂看着手足背影高喊一句:「煲底見!」他最後獨自囚禁了三日,再被加監一個月,是沙咀最重的懲罰。雖然日子難過,但我還是很愛這個城市呀。回想上庭那一刻,我看見旁聽席擠滿了陌生人,我不再孤單,因為我知道有人陪着我走,是他們給了我力量。現在重獲自由的我,也很渴望可以陪其他手足走下去,讓他們知道:你並不孤單,我們都在。

後來轉到中途宿舍,終於可以外出與父母吃飯,雖然只有20分鐘,說話只能精簡,但我們之間再也沒有阻隔,身邊再也沒有懲教人員的監視。第一餐,是久違了的咖喱牛腩飯。

我眼中的爸爸如何?之前我總覺得他嚴肅,但這段時間我見他為其他手足奔波送物資、到法庭旁聽,我才發現他其實很懂得體諒別人。原來爸爸嚴肅的背後,是溫柔。

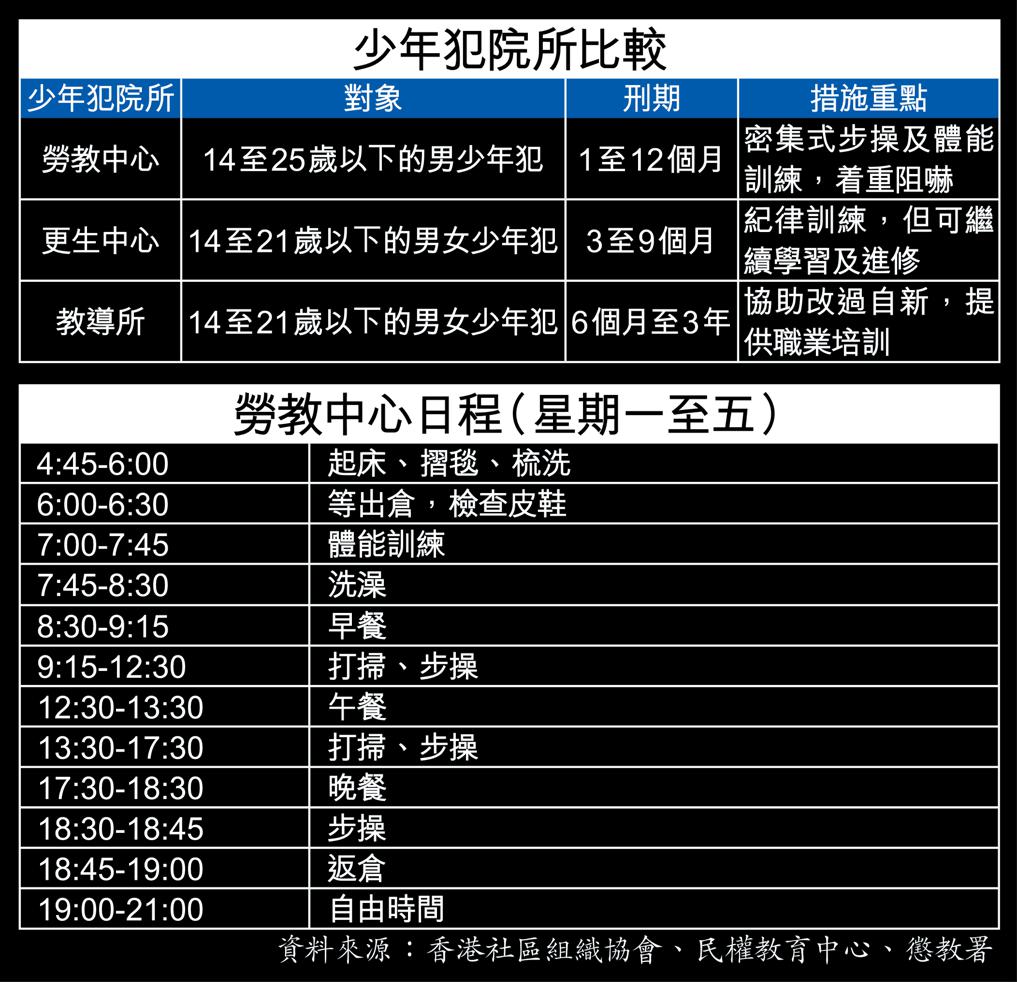

手機用戶請按此放大圖表