導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

上周「殖地史實」刊出〈六七暴動〉一文後,有些左派朋友罵得很兇,說內容有欠中立和全面,說我「紅色背景薰陶長大,為何作賊」。六七暴動至今已逾五十載,為何仍可釋放巨大的政治能量?

這一代香港人,有很多並不知道六六天星小輪加價暴動,其中一個原因是它沒有從根本價值上動搖香港社會,所以當蘇守忠的年代過去後,人們便開始淡忘。六七的情況則大相逕庭。六七除了是香港歷史的分水嶺,還因為出現了「暴動」和「反英抗暴」兩種截然不同的觀點而使香港人分裂出不同的身份認同;持不同觀點者彼此在情感上格格不入,這是數十年來社會深層次矛盾的一個歷史根源。因是之故,每言六七,難有著作令所有人滿意。所以初中中史科課程不包括六七,並非因為它「雞毛蒜皮」,而應該因為它是燙手山芋,會刺激很多人的神經,所以索性束之高閣。

事實上,六七的參與者光譜很闊,沒有從事暴力而含冤者數目不少。平心而論,六七的確有暴徒擲炸彈,造成傷亡,然而不少坐牢的年輕人(俗稱YP,young prisoners),只是因為印發傳單而留案底,其人生亦大受影響,充滿傷痕。九七後,政治環境轉變,他們認為時機成熟,遂成立「六七動力研究社」,要求中央及港府為他們平反,承認當年的抗爭是反英抗殖的愛國運動。

其中一位YP石中英,更成立「火石文化」,出版不少與六七相關的書籍,聯繫大學進行研究項目和座談會。根據傳媒訪問,他之所以下定決心從事相關工作,是因為其兒子以為六七即是六四,更驚訝他因為六七而曾坐牢。因此,石中英遂決心從事六七傳承工作,以保留歷史記憶。

當年,警察與左派誓不兩立。有趣的是,當年參與鎮壓的、現已退休的警司林占士,是另一個六七團體「六七見證」的主席。這個組織的學術成份較重,希望可以從學術上支援六七研究。當年的死敵,今天可以同席而坐,笑談當年的種種。

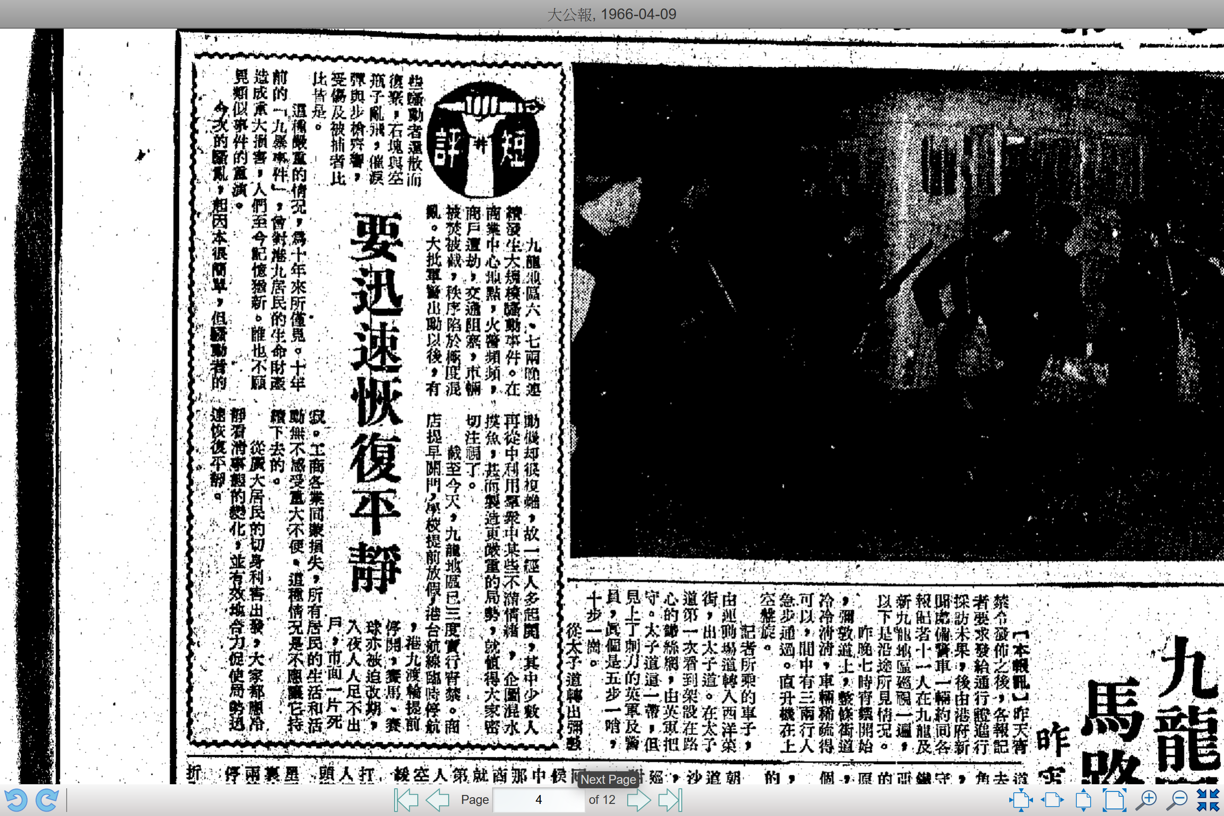

今天的笑聲,難掩當年陰霾下的戰聲。那邊廂,《大公報》在六六暴動時呼籲「要迅速恢復平靜」,批評「少數人從中利用群眾中某些不滿情緒,企圖混水摸魚,甚至製造更嚴重的局勢」,「工商各業同蒙損失,所有居民的生活和活動無不感受重大不便,這種情況是不應讓它持續下去的。」這邊廂,同年十二月澳門爆發一二.三暴動,澳門政府最終簽署「認罪書」,澳門政治開始由親共華人勢力控制,台灣勢力徹底肅清,澳門遂成為「半解放區」。香港左派派出多個「取經團」前往澳門學習其成功的鬥爭經驗,活動之頻引起港府的注意。不少香港左派領導希望可以讓香港成為第二個澳門。

香港左派領導機構叫港澳工委,公開的身份是新華社。它面對着尖銳的矛盾:一方面,中央下令香港不可以搞文革,香港不可以出亂子,以免毀掉「長期打算,充分利用」的戰略部署;但另一方面,澳門革命形勢高漲,香港已遠遠落後於形勢,本地幹部已經磨拳擦掌。怎樣可以有技巧地「鬥港英」,遂成為其首要考慮。所以,程翔在其著作《香港六七暴動始末》中,對六七暴動的定義值得我們細味:「六七暴動是一場由中共香港地下黨發動的、旨在奪取港英管治權的大規模社會動亂。」換言之,儘管參與六七的群眾有相當多是自發並深信自己正在反抗港英的「民族迫害」,但其實背後有官方在策劃。北京雖然不想被香港左派「迫上馬」,但最終在財政上作出了支援,先後兩次經過全國總工會捐出一共二千萬鬥爭經費。

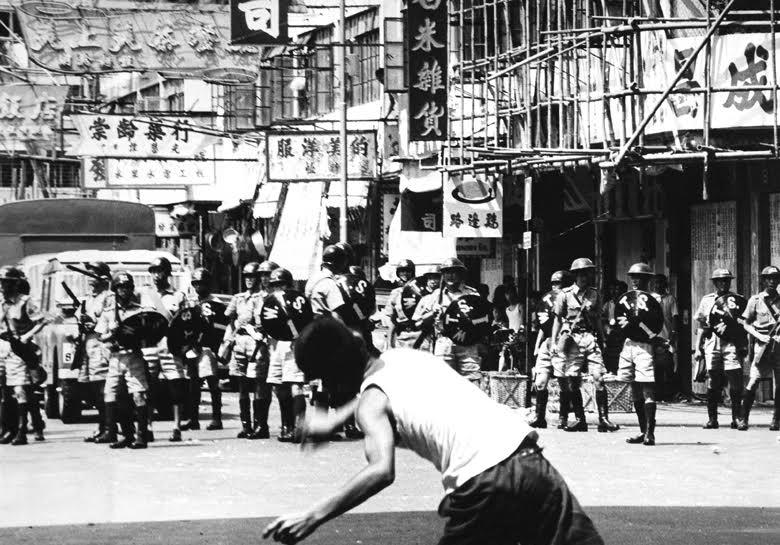

上面提過,香港頻密的澳門「取經團」引起了官方的注意。港府遂開始部署:若類似一二.三暴動在香港發生,港府應如何面對?港府政治顧問於一九六七年一月開始與政府就此進行討論。其中一點是敦促港府慎防「烈士效應」,因為製造烈士是暴動的重要技巧,暴動一方利用烈士的遺體,將「不義」物化,讓暴動擁有即時的圖騰,藉此迅速燃燒起群眾仇恨之心,與政權誓不兩立,讓暴動延續下去。

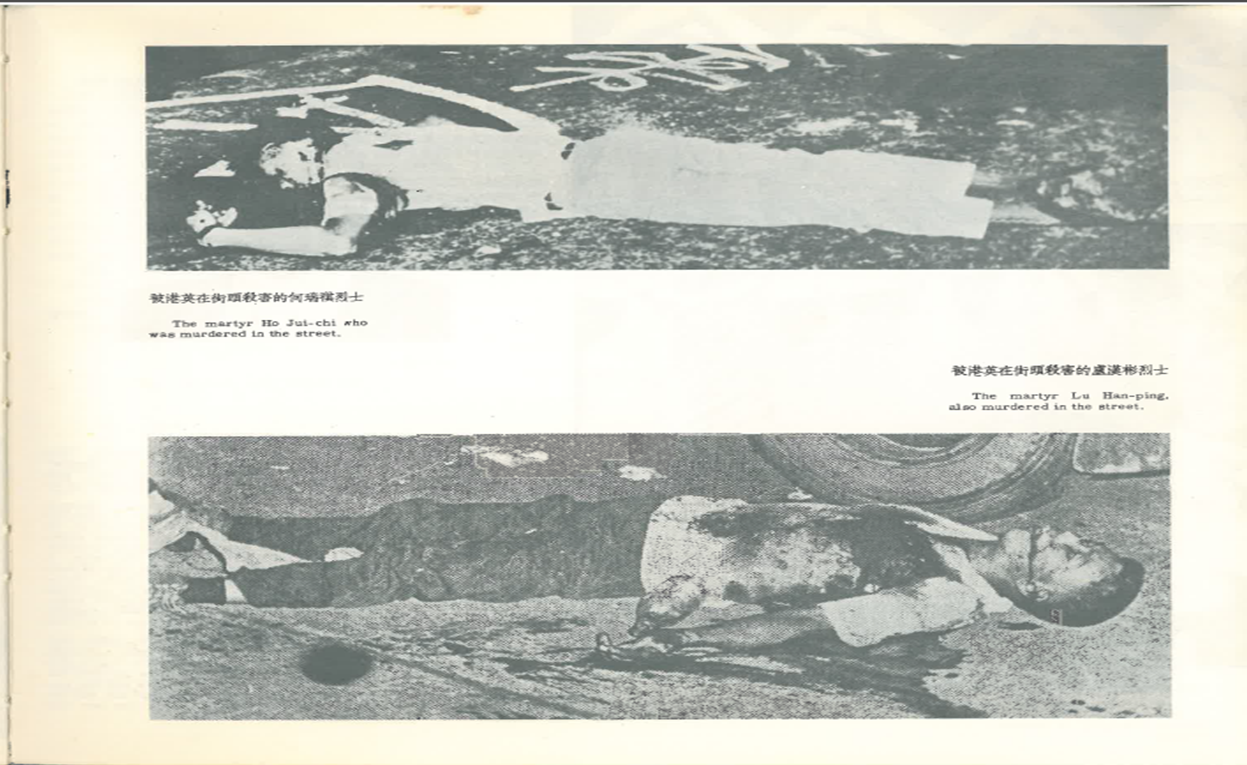

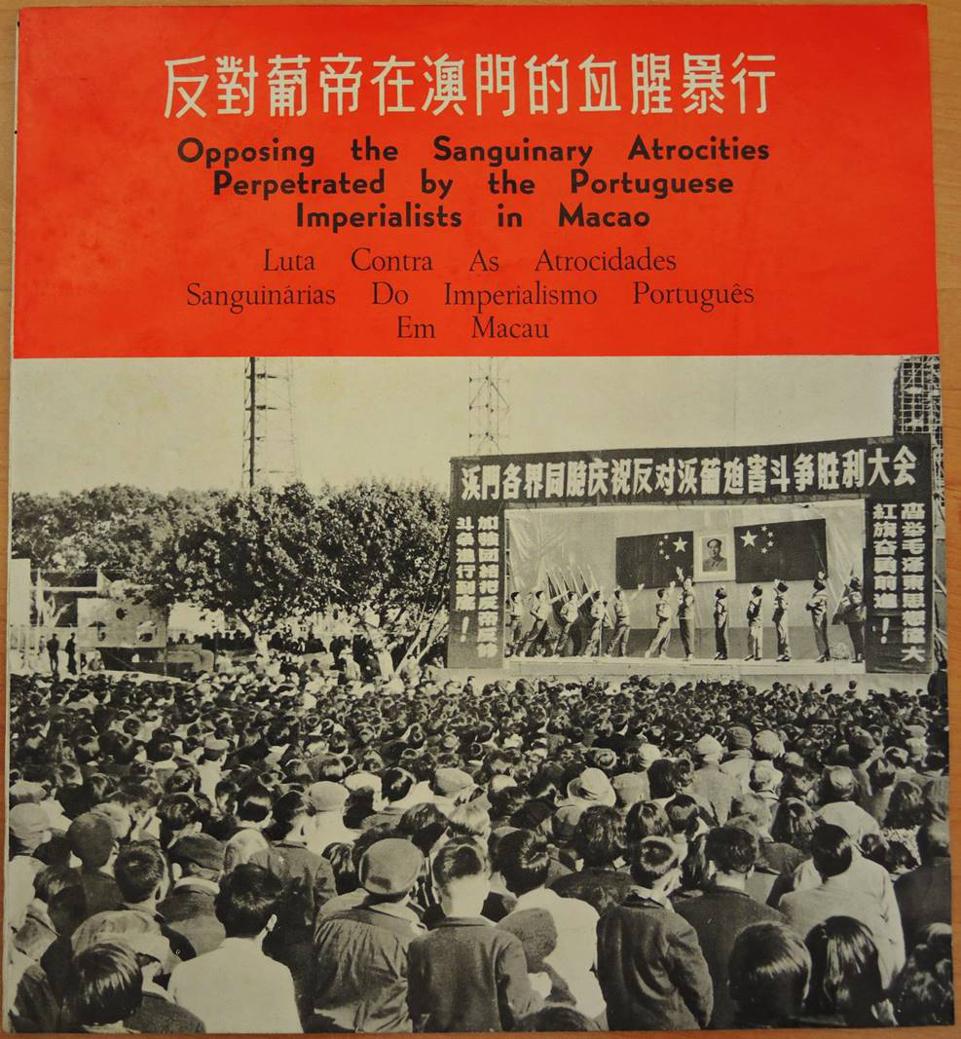

這個策略是否成功?澳門一二.三暴動文宣《反對葡帝在澳門的血腥暴行》,出現死者頭部中槍、子彈穿頭而死的X光照,也有題為「債要清,仇要報。八位死難同胞入殮後停棺在殯儀館」的棺材照。 這些照片反映出「烈士效應」在澳門暴動中發揮了作用。香港警方為了杜絕烈士效應,採取了「搶屍」的方法,不讓左派群眾遺體落入左派之手。

結果怎樣?一方面,六七著名文宣《我們必勝!港英必敗!》只有左派群眾傷亡的照片,並沒有上述X光照、棺材照。另一方面,港府收集左派群眾二十多具屍體後,下葬於和合石墳場,於一九七三年一切事過境遷後才通知家屬。港府的政治考慮,不可謂不周密。

換言之,六七年雙方進行的都是慣常的文宣戰,港府成立「心戰室」,統籌政府文宣,左派則將各種文宣大量郵寄至政府部門、屋邨辦事處等,所以政府歷史檔案館保留了不少六七暴動期間的文宣。

鏡頭一轉,再回到文首提到的「傷痕」。文革後中國出現「傷痕文學」,反思文革的傷害,對「人」作出思考;六七參與者的「傷痕」,則寄託於平反六七的希望上。然而,平反的可能性有多大?出版於一九九七年的李後《回歸的歷程》說:「香港的工人和各界愛國群眾雖然在港英軍警面前表現得很英勇,但作為指導這場鬥爭的思想和路線卻是錯誤的,造成的損失也是嚴重的。經過這次事件,愛國力量受到很大的削弱。」上引程翔一書指出,李後是港澳辦前副主任,李後一書每一稿都交予港澳辦審議,所以該書並不僅僅代表其個人立場,而是一份半官方文件。這段文字的關鍵一句是「指導這場鬥爭的思想和路線卻是錯誤的」。熟悉中共歷史的朋友都知道,「路線」正確與否是決定一件事、一個人政治命運的關鍵。既然中央已經判定六七的「思想和路線」是錯誤的,那麼六七的平反便可謂遙遙無期。

行文至此,容讓引用沈旭暉教授一段話為本文作結:「無論如何定論,我一直相信在六七放炸彈製造動盪的人,和濫用法律程序製造冤獄的人,其實都欠後來的香港社會一個正式道歉。為甚麼香港做不到大和解,恐怕這正是原因之一。」

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。