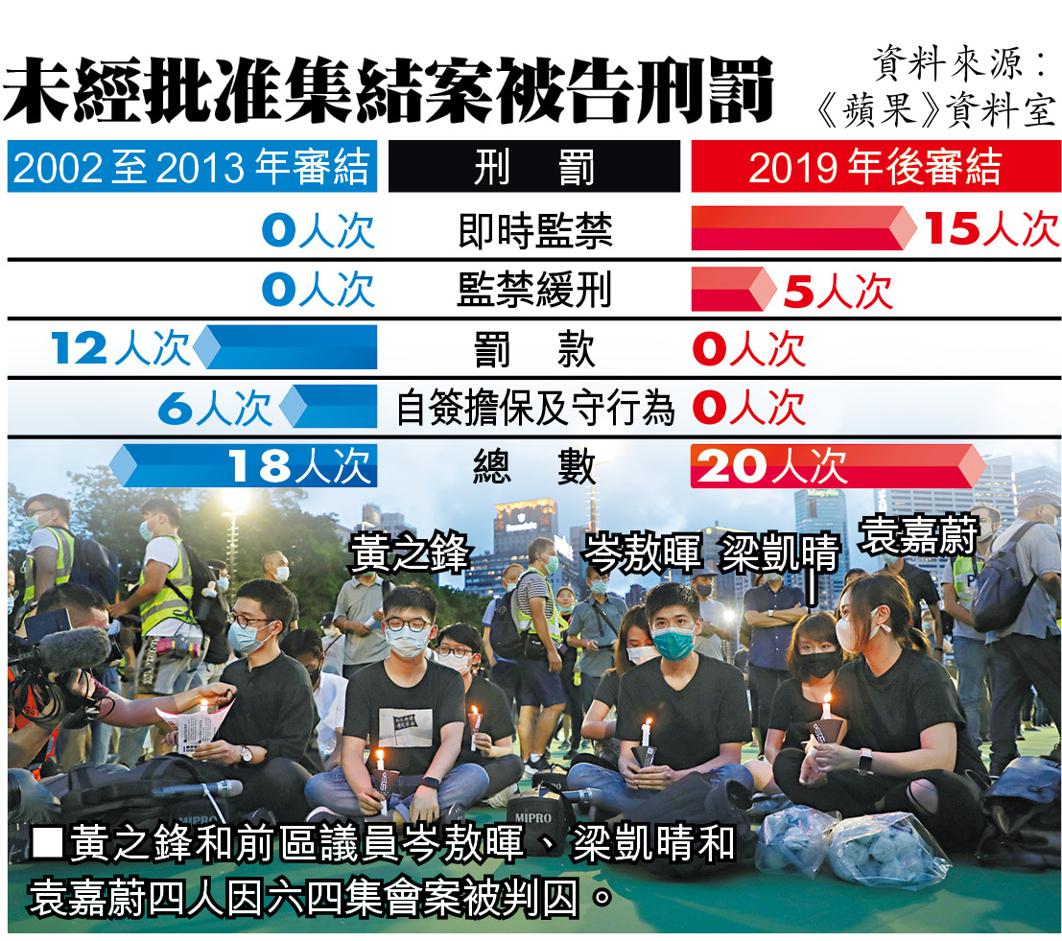

【本報訊】強權用嚴刑峻法扼殺市民行使公民權利的自由,2019年反送中運動開展後,本港法庭對參與未經批准集結人士的判罰越罰越重。本報比較多宗同類案件,發現2002至2013年審結的未經批准集結案中,18名被告雖然罪成,但僅判罰款或以下刑罰,無人被判監;惟2019年後,同一控罪有20人次被告,15人次被判即時入獄,比例高達75%。民間法律評論團體批評近年法庭判決未有考慮和平集會等減刑元素,判刑更嚴重偏離案例。

記者︰丘庭亮 趙雅婷

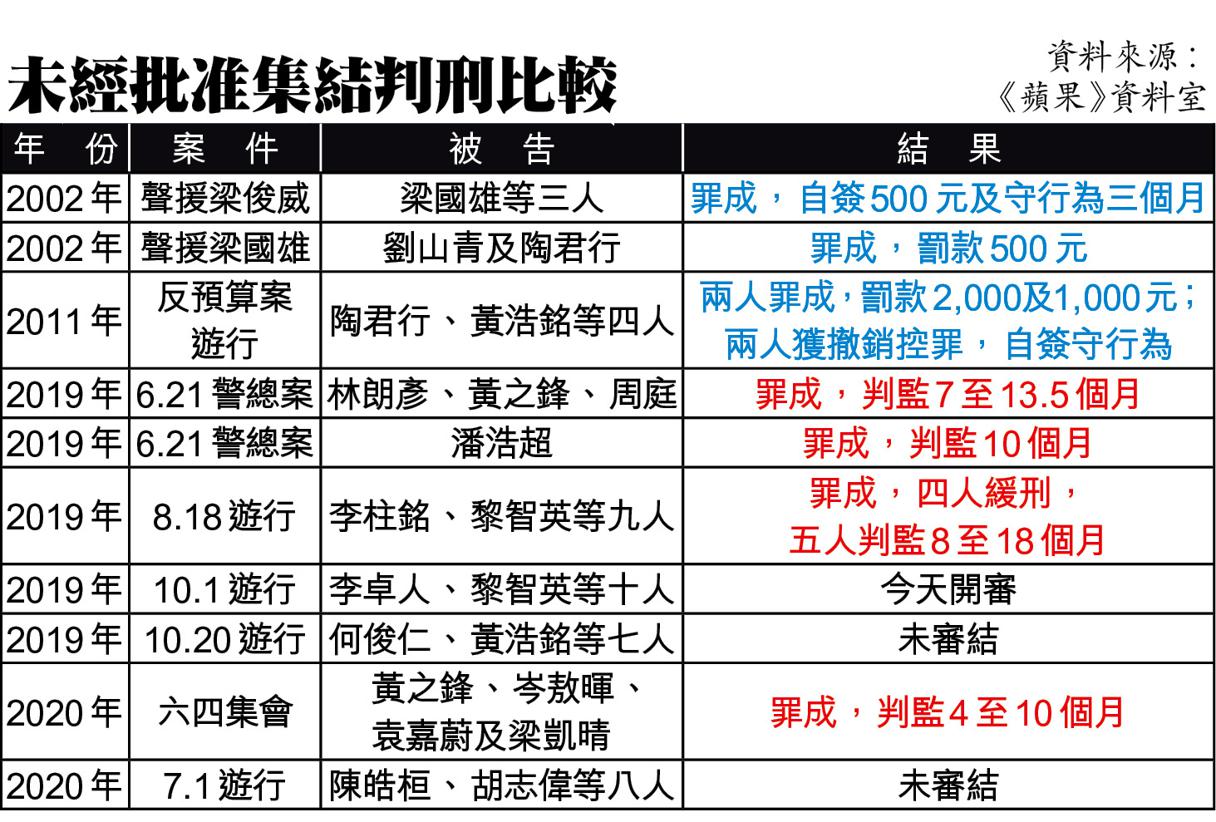

黃之鋒和前區議員岑敖暉、梁凱晴和袁嘉蔚四人因六四集會案,被控明知而參與未經批准集結,即使是和平集會,但法官陳廣池指「示威者一度情緒高漲」,形容集會「有造成暴力的風險」,又強調判刑須具阻嚇性,最終四人認罪後仍被判囚4至10個月。

港府2002年首次引用《公安條例》檢控未經批准集結,本報翻查及比對多宗未經批准集結案件,發現由2002至2013年審結案件的18名被告罪成,全部被判罰款或以下刑罰,6人自簽擔保及守行為,12人罰款,沒有即時監禁的案例。2019年反修例示威爆發後,累計有20人次(部份被告重複)涉未經批准集結罪成,全部被判監禁刑罰,當中15人次被判即時監禁,佔比高達75%,其餘緩刑,過去的罰款處理已不復見。

律政司對案件處理亦有不同,以往未經批准集結案件一般最高刑罰為監禁兩年和罰款10萬元的裁判法院審理,但律政司近年經常要求將案件轉介最高可判監七年的區域法院處理,至今至少已有七宗案轉介區院,其中六四集會案被法官質疑做法浪費公帑。

2019年6.21圍警總案中,黃之鋒、前香港眾志主席林朗彥及成員周庭被控煽惑、組織及參與未經批准集結,三人雖然認罪,但於西九龍裁判法院仍被判即時監禁7至13.5個月,是控罪首次判處即時監禁的案例。

即時監禁先例一開,及後的8.18集會案和8.31遊行案中,民主黨創黨主席李柱銘和壹傳媒創辦人黎智英等九人被判囚六個月至一年,立法會前議員梁國雄更被重判18個月,是至今最重的判刑。

民間法律評論團體「法夢」成員黃啟暘表示,從普通法清晰的原則來說,判刑不應顯著偏離一般案例,「第一個有嚴重偏離(判刑)其實就係周庭案,圍警總案係第一單未經批准集結案判頗長期嘅監禁。呢度已經係第一次偏離未經批准集結判刑嘅模式」。

黃啟暘稱最近數宗未經批准集結案件,法庭完全沒有把犯罪動機與和平示威元素當作減刑理由,違反2017年黃之鋒案終審法院法官所確立的原則,做法不理想。

黃又指,律政司將同類案件放上區院是希望加重刑罰的做法。「選擇權完全喺律政司身上,實際上好明顯想有step up(提升)個刑罰嘅意圖喺度。」黃亦留意到,近期部份未經批准集結案件多由國安法指定法官處理,雖無法證實是否特地安排,惟客觀效果令人質疑及不安,「連非《國安法》罪行都搵國安指定法官,觀感上會令人覺得唔係一個公正嘅裁判」。

民權觀察成員王浩賢表示,從人權的大原則看,任何人參與或組織和平示威,都不應面對刑事追究或處罰,更加不應因此判監,尤其對於和平進行的活動,惟近年法庭不再採取包容態度處理未經批准集結罪行,做法令人擔憂和痛心,擔心會造成寒蟬效應,阻礙市民行使公民權利。

手機用戶請按此放大圖表