導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

1960年代,全球動盪。越戰已逾十載,戰事仍酣,美國號召全球支持這場捍衞「自由世界」之戰,但反戰情緒導致美國多間大學爆發示威,並演變成騷亂。1968年民權領袖馬丁路德金遇刺身亡,全美百多個城市爆發騷亂。地球的另一邊,剛從大躍進喘一口氣的中國,陷入十年文革,全國都是走資派、反革命、修正主義分子、牛鬼蛇神,冤假錯案無日無之。澳門發生「一二.三暴動」,徹底改變了中、台、葡、澳的關係。

在香港,1966、1967連續兩年暴動。今日先談六六暴動,下兩周續談六七暴動(左派稱之為「反英抗暴」)。

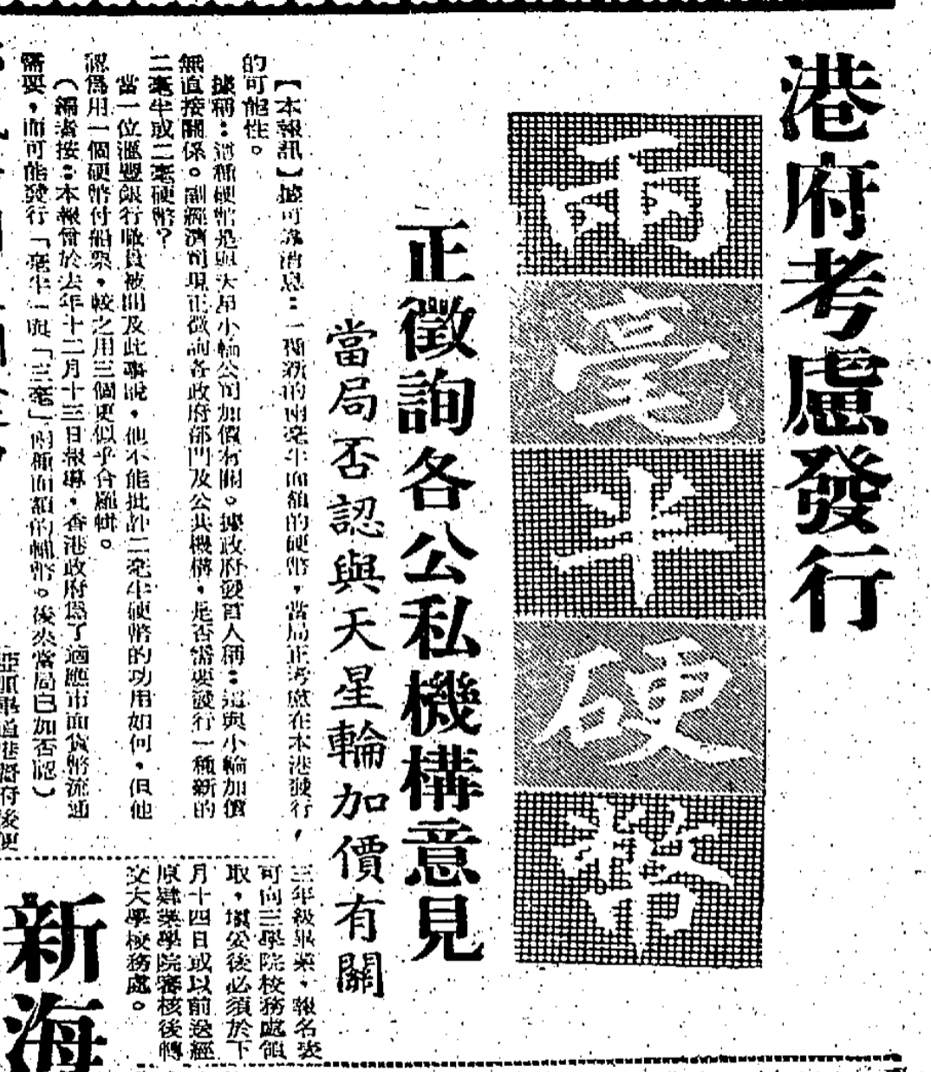

1966年暴動亦稱「天星小輪加價暴動」,官方稱為「九龍騷動」。顧名思義,其起因與天星小輪加價有關。1965年底,天星申請加價,成人頭等由兩毫加至香港去九龍三毫、九龍去香港維持不變;小童頭等由一毫加至香港去九龍兩毫、九龍去香港維持不變;成人及小童二等由一毫加至香港去九龍兩毫、九龍去香港維持不變;成人及小童月票分別由八元及四元加至十元及五元。

天星認為,這個加幅相當合理,因為除月票於1951年曾加價外,天星自1946年即20年以來未曾加價。天星說若加價不獲批准,便減少班次,甚至取消部份航線(如紅磡線);就算天星成功加價,其渡輪收費仍是全球最低的。然而,這些看法與公眾期望大相逕庭。海底隧道於1972年通車以前,港九兩地交通依賴渡輪維持,換言之渡輪是兩地的交通命脈。加價消息於10月底傳出,整整兩個月,社會的反對聲音此起彼落。

市政局議員李耀波說:「公共交通工具,均為香港四百萬人每日所必需使用。當今……棉毛業及其他工業均受到多方面因素之影響,工人入息減少,生活困苦。」、「渡海小輪不比航空公司,假如航空公司加價則受影響的只是一小部份有資格乘搭飛機的人。但渡海小輪則為市民每日所必須利用的交通工具,是大眾化的。……政府最好不批准該公司之申請。」另一位市政局議員、後來有「民主鬥士」之稱的葉錫恩發動簽名運動,據報收集多達17.5萬個簽名,在當時政治相對保守的香港是很驚人的數字,同時也是一個警號。

交諮會於1966年3月中作出加價修正建議,成人頭等一律加至兩毫半;小童頭等香港至九龍調整至一毫五仙;二等不加價;月票建議加幅竟高於天星所建議者,成人及小童分別是十二元及六元。

10月第一波反對浪潮來自各界社會領袖如同鄉會、街坊福利會、工會、商會、小販聯會、宗教團體、傳媒等。交諮會作出建議後,立即出現另一波反對浪潮,報章形容為「怒潮」,但天星仍不為所動,反而抱怨交諮會削減其建議加幅。

與此同時,報界傳出消息,港府將發行兩毫半新硬幣。政府否認與天星加價有關,但滙豐銀行一名職員受訪時說,用一個硬幣付船費,較三個(兩個一毫、一個「斗零」)更合乎邏輯。

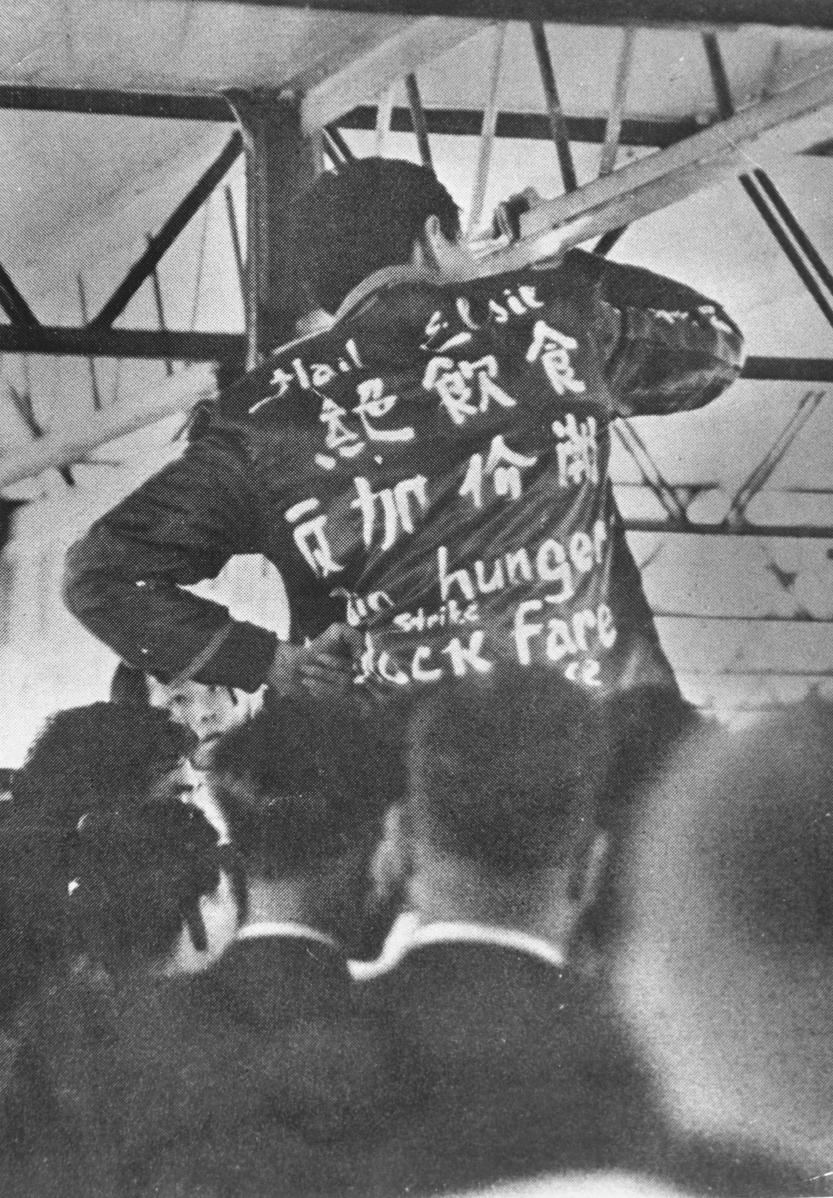

「怒潮」發展到暴動的關鍵點是4月4日。促成這個轉折的,是後來在六、七十年代無人不知的蘇守忠。從古巴行船回來、4月4日絕食示威時仍穿着行船時所用牛仔靴的蘇守忠,於當日凌晨才決定作出行動。他將一件灰色校服反過來,用白油寫上「絕飲食反加價潮」、「支持葉錫恩」等標語。然後將之掛在近露台處吹乾,臨出門時致電英文《星報》,告之當日會有人在港島天星碼頭絕食,抗議加價。

第一日絕食基本上相安無事,他那件搶眼的絕食校褸照片當日已出現在晚報上(當時報紙有早報、晚報之分)。次日4月5日是清明節假期,不少學生、市民到碼頭予以支持甚至加入絕食行列。警方以「阻街」罪拘捕蘇守忠,次日其父以五十元擔保他,蘇步出法庭時獲民眾歡呼,他再次返回碼頭,發表演說,重申反對加價。

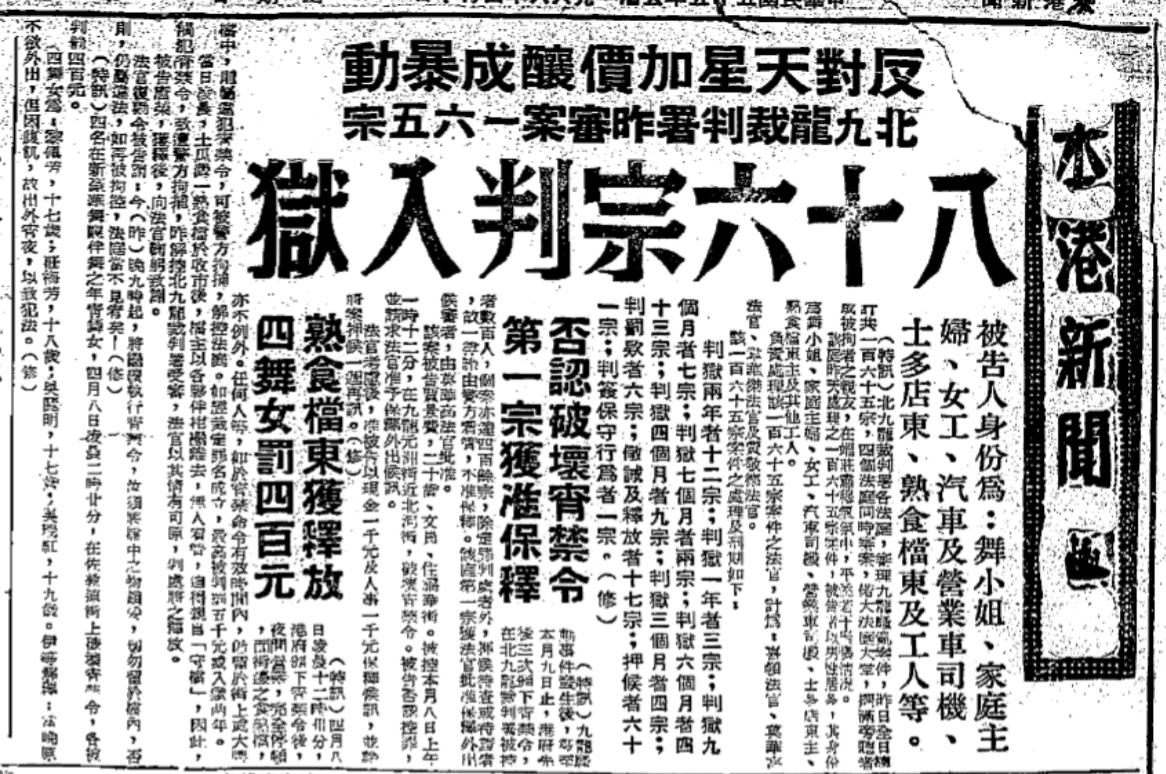

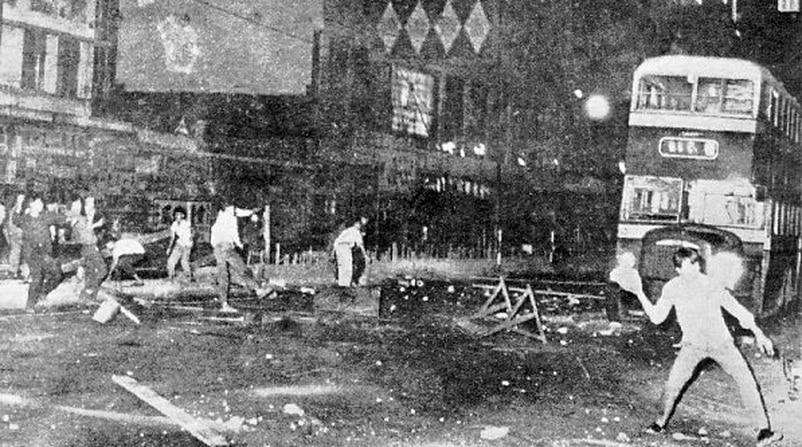

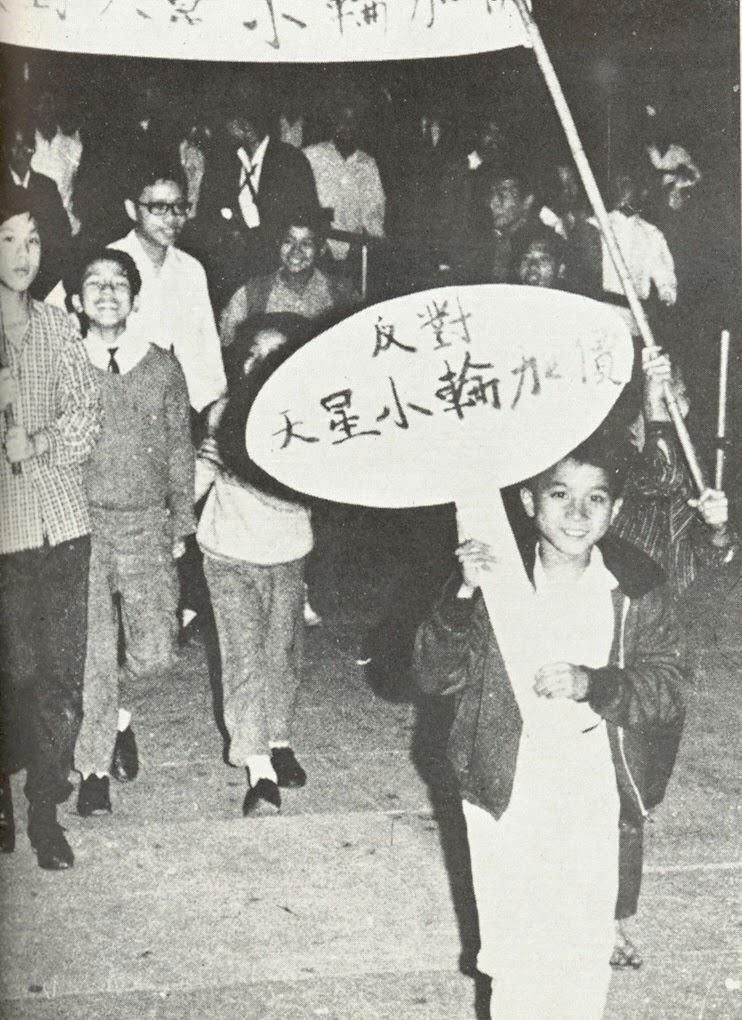

蘇守忠後來在騷亂中表示反對任何擾亂社會秩序的行動,然而他破天荒的絕食行動所引爆的群眾力量,正不可逆轉地朝暴動方向發展。蘇還柙當晚(4月5日),數百名市民高舉反加價標語沿彌敦道遊行示威並高叫口號,最遠去到石硤尾。警方認為屬和平示威,未予干預。然而,事態於次日晚上急轉直下。民眾再無喊口號、手上無標語,開始與警察爆發衝突並進行破壞。警方由4月6日連續四夜宵禁,而暴動最嚴重是6、7日兩晚。商舖、停車咪錶、交通標誌、政府汽車、巴士遭破壞、焚燒,馬路上遍佈垃圾、廢紙、木箱、巴士路牌等。有市民用花盆和垃圾從高處擲向路上的警察,警察向大廈高層窗戶開槍以作警告。最高峯時聚集人數約4,000人,警方出動催淚彈、木彈驅散,英軍、輔警等出動協助。8日晚上,警方封鎖太子道至公眾四方街(即眾坊街)的彌敦道,當晚只有零星聚集和擲石。暴動期間,有一名市民中彈死亡,26人受傷,1,465人被捕。

值得注意的是,事件的始作俑者天星在暴動中絲毫無損。暴動是完全自發的,用今天的術語講,民眾在暴動中針對的是殖民地管治的「深層次矛盾」。暴動調查報告沒有針對這些矛盾,所以蘇守忠稱該報告為「用市民公帑去揑造無恥謠言的政府刊物」。

暴動結束後半個月左右,政府批准天星加價,成人頭等加一個「斗零」,小童頭等取消加價,月票加幅就減半。

「斗零暴動」讓蘇守忠成為第一代民運人士。盛名帶給蘇守忠的是顛沛流離的生活,他先後做過四十幾份工,曾經改過名用全新身份重投社會,後來出家,法號曜樂。

六六暴動與六七暴動之間的關係,暫且賣個關子,下兩周再論。我想就引言提及的越戰多寫兩筆。名句「不要問國家能為你們做些甚麼,你應問你們能為國家做些甚麼」正是出於這時。值得注意的是,這句出自1961年美國總統甘迺迪的就職演說,原意並非抽象討論國家與人民的關係。原文是:「我的美國同胞們,不要問國家能為你們做些甚麼,你應問你們能為國家做些甚麼。全世界的朋友們,不要問美國會為你們做些甚麼,而應問我們共同攜手能為人類的自由做些甚麼。」換言之,這名句是號召人們站起來反獨裁,為維護西方自由價值觀而戰。不曾、不再擁抱西方民主自由價值觀的社會,實在不應隨便引用,否則會相當尷尬。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。