【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童,五年前於葵涌私營院舍「康橋之家」墮樓身亡,經過六日死因研訊,陪審團昨一致裁定男童死於意外。研訊揭露私營院舍人手不足、設施欠妥、監管不足等弊病。死因裁判官黃偉權昨引導陪審團時,朗讀社署殘疾院舍的實務指引,內容提及「提供支援、安排活動,讓院友發展潛能及增進身心健康」,直言只是一幅美麗與宏觀的圖畫,惟「咁嘅人手比例」,實在是巧婦難為無米炊,質疑指引與現實有一定距離。黃官直言,要關注的不是宏觀而空泛的計劃,而是如何落實相關措施,否則難以成就大同世界。

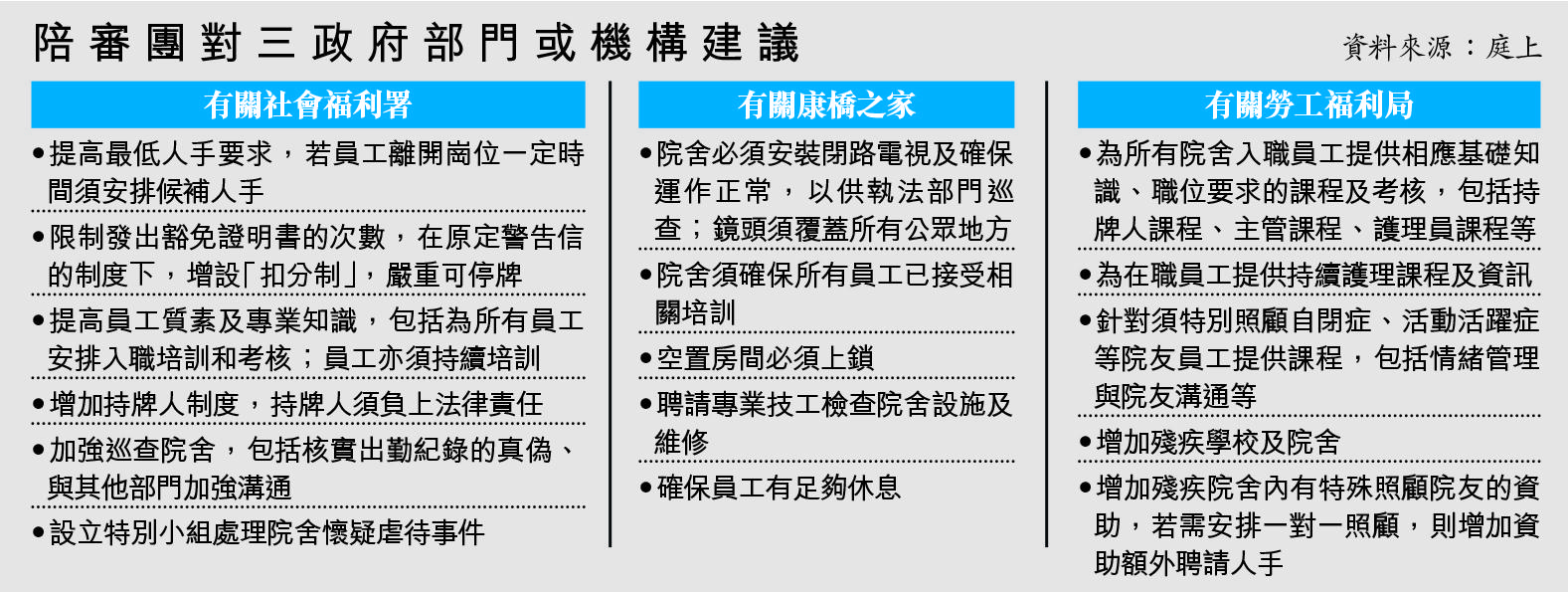

墮斃男童梁子駿2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷,當時3樓的康橋之家窗門被打開,窗花損毀。兩男三女陪審員昨退庭商議兩個半小時得出裁決,並針對勞工及福利局、社署及康橋之家三方面,提出共16項建議(見附表)。

死因裁判官黃偉權昨開宗明義指,代表家屬的大狀認為事件源於人為疏忽所致,更指控康橋之家的更表屬偽造等,惟死因庭權限有限,無權就研訊中觸及的民事或刑事責任及賠償作出探討。黃官總結證據指,子駿事發前一晚並不想回康橋之家,「呢個係一個難過嘅地方」,但媽媽別無選擇下,仍將他送回康橋。子駿媽媽對康橋有很多不滿,但只能啞忍,因她害怕一旦提出質詢,「驚(康橋)唔收子駿」,回家又與父親有磨擦。

以子駿的情況,黃官認為理應入住有寄宿服務的特殊學校,而子駿亦有申請,但直至事發仍輪候不到;假如子駿及時獲安排入住寄宿學校,相信本案發生的機會便較低。子駿日漸長大,需活動空間,他的情況亦需要特殊照顧,但證據顯示康橋並無相關安排,黃官問:「有關情況是否源於人手不足?」

根據《殘疾人士院舍實務守則》,子駿入住的中度殘疾院舍的人手比例,是每40名院友便須有一位護理員,每60名院友則須有一位保健員,黃官指康橋並無違規,惟他質疑:「如果有子駿呢個情況,1睇40,個員工會唔會疲於奔命呢?」他指學校尚要安排一對一照顧子駿,難道院舍職員要忽略另外的39名院友?

黃官再引述《守則》謂,院舍職員須協助院友進行日常生活及治理、提供適當及足夠的保健,他相信這些視乎職員的資歷及訓練;惟指引從沒提及員工的特別訓練或資歷,處理藥物的保健員則除外。

黃官其後略帶激動讀出《守則》中,有關社交服務的概要,「殘疾人士院舍應促進住客的社交、康樂及發展需要,並協助殘疾人士融入社會。院舍可透過營造家居氣氛、提供合適的支援和安排不同類型的活動,鼓勵殘疾人士善用餘暇,提供機會讓他們可發展潛能及增進身心健康,協助住客發展社交技巧,促進人際關係的發展,以及鼓勵殘疾人士積極參與社區活動」,他直言這是一幅很美麗的圖畫,惟證據顯示,院長劉潔心以至主管吳純真均沒受過訓練,更有職員來港首天便上班,其後才修讀毋須考試的課程。

黃官強調,社署這宏觀的計劃,不止是給食物、替院友沖涼這麼簡單,還要提供活動、鼓勵殘疾人士善用餘暇促進社交,「但咁嘅人手比例,係畀咩材料我就煮咩餸」,是巧婦難為無米炊。他直言:「冇乜人手要求,但要求咁宏觀個圖畫,與事實係咪好大距離呢?」質疑社署低估人手比例要求。

《守則》提到,若院舍對院友構成危險或不良危險,可被撤銷證明書。康橋本身不符消防及屋宇署要求,閉路電視沒運作,更多次收警告信。黃官不禁問,殘疾院舍應否如酒樓食肆般引入扣分制,建立客觀的監察準則;而院舍以有限公司名義經營,是否有足夠阻嚇,應否如酒吧般除酒牌外,一旦出事「持牌人亦要上身?」

黃官坦言明白有僧多粥少的情況,但不可基於資源有限便要「等30年先畀個位」,認為若增加資源,縮短輪候時間,便可避免發生這悲劇。

案件編號:CCDI474/16

手機用戶請按此放大圖表