「請帶一兩本近期讀過、且與主題有關的書到場分享。」早前參加本地行山小誌《風火山林》主辦的讀書會,主持人華生有這樣的要求。讀書會的主題,是「自然文學」。

討論「自然文學」,可以是一篇博士論文,書架上有一套三冊的《以書寫解放自然》系列,是台灣生態作家和小說家吳明益的作品,當中第一冊,就是他的論文集,當年他在國立中央大學的博士論文題目,正是《當代台灣自然寫作研究》。總覺得「文學」一詞的高度太過嚇人,讓很多沒受過文學訓練、但有心下筆書寫自然的人卻步,個人較喜歡用「自然書寫」一詞。

自然書寫起源自西方(主要是美國)的自然理論觀,英文本來就是nature writing,簡單地說,就是以個人為主的角度,敍述自己在大自然中觀察、探究與發現等「非虛構」的經驗,及由此發展出來的哲學和自然觀。富涵知性元素、非純感性抒情的文體,帶有文學性但不刻意強調,這種獨特的寫作類型,仍然在持續演變中。台灣文壇受到美國自然書寫作家在觀察模式、環境倫理觀與寫作形式上的啟發,上世紀八十年代開始,自然書寫逐漸成為一重要流派,香港近年也開始興起。

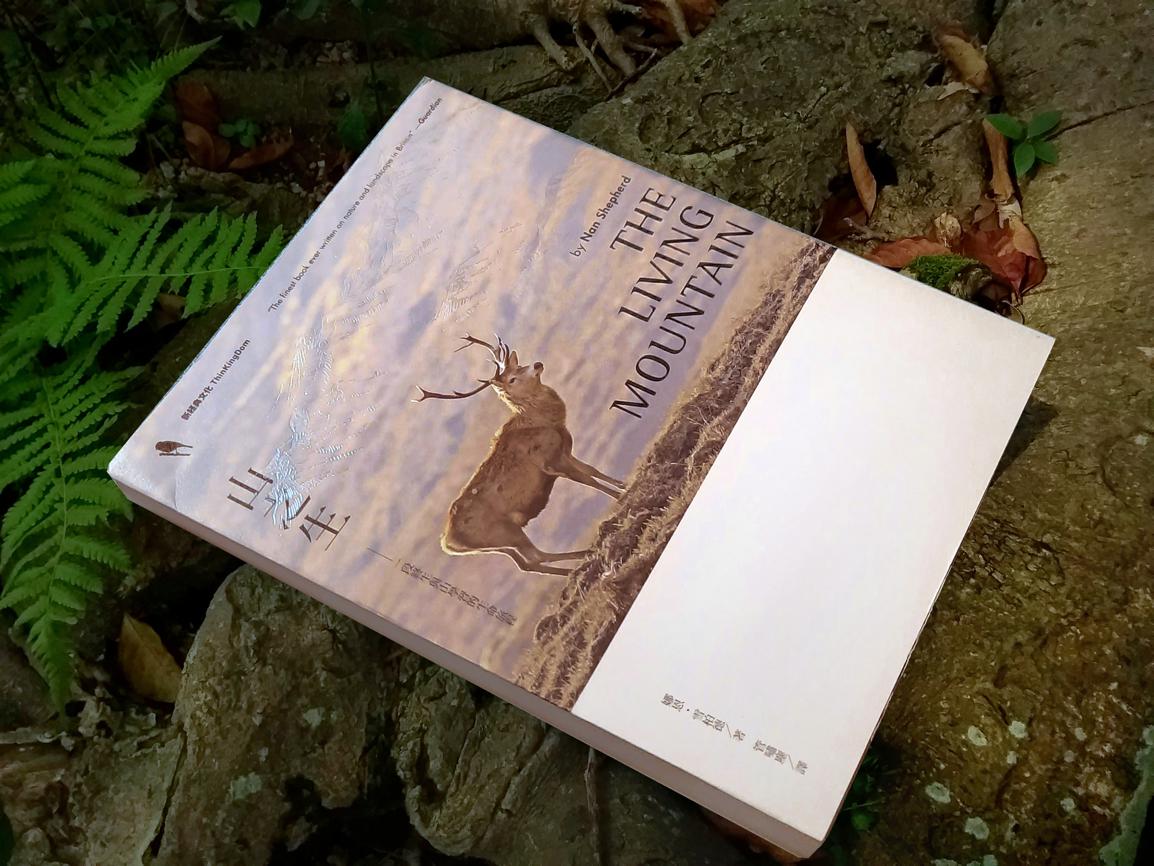

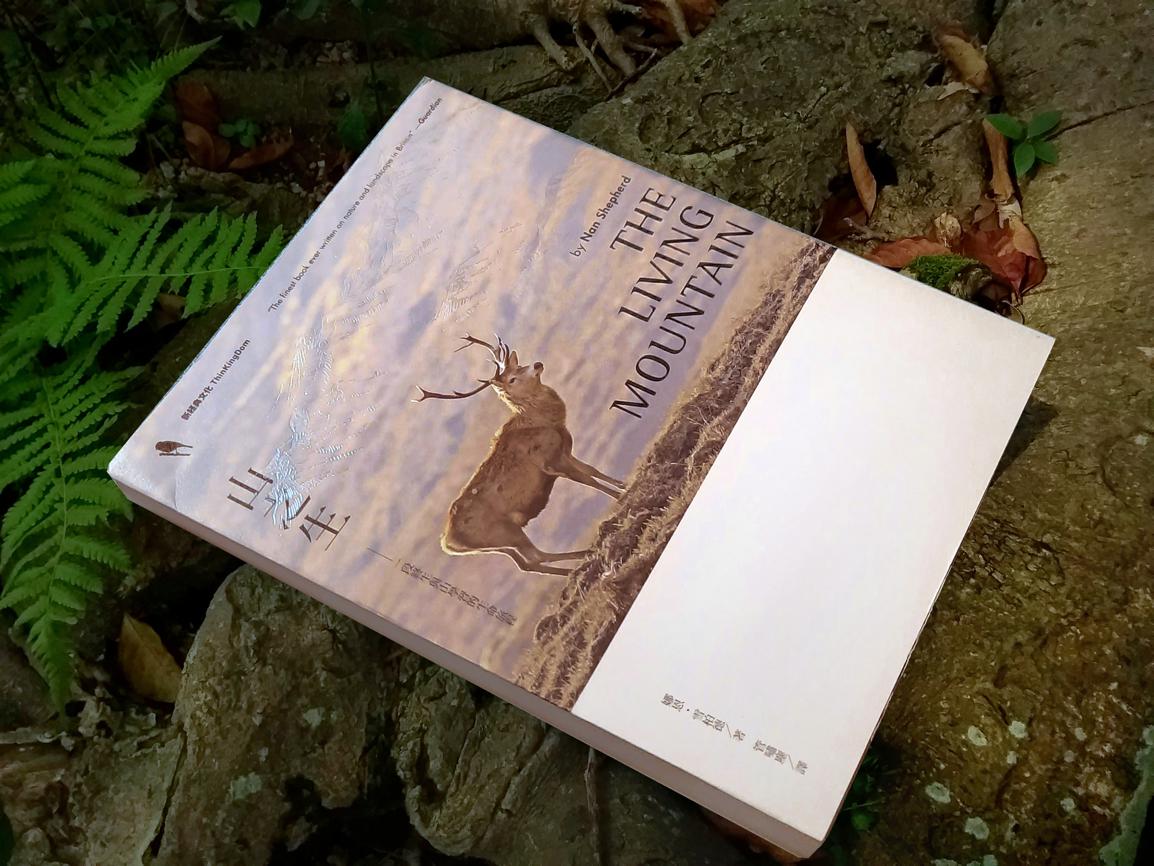

近月工作繁忙,閱讀時間不多,手上一本180頁的《山之生》(The Living Mountain),斷斷續續的看了兩個月,決定帶來讀書會作分享。這是一本寫於二戰之後、關於蘇格蘭高地凱恩戈姆群山(The Cairngorm Mountains)的散文集,登山愛好者、蘇格蘭女作家Nan Shepherd的作品,一段終生與山學習的生命旅程。教授自然書寫的課程中,一般都會介紹Thoreau的《濱湖散記》(Walden)、Carson的《寂靜的春天》(Silent Spring)和Leopold的《沙郡年記》(A Sand County Almanac)這三大經典,自己卻更喜歡《山之生》。

喜歡《山之生》,或者是由於自己也喜歡登山。大學年代仍未開始認真登山,但一直熱衷單車旅行,英國環島之旅,曾在蘇格蘭從Dundee經Aberdeen北上至Inverness,再南下至Isle of Skye及Fort William,沿途就是繞着凱恩戈姆群山轉。這是一座自己既熟悉又陌生的大山,而一生居於Aberdeen、同樣熱愛登山的Shepherd,卻是常客。另一個喜歡此書的原因,是自己對登山的態度,跟相隔近一個世紀的作者,竟然相當近似,不過在讀書會上的分享,主要還是藉由列舉幾個作品中的特色,帶出自然書寫的一些重要特徵。

首先是在地性和個人實際體驗,長居Aberdeen,毗鄰的凱恩戈姆是Shepherd最鍾愛、也長期關注、並實實在在地爬了三十多年的山。長年用雙腳丈量,她對此山的了解也許不夠廣博,卻很深入細緻,例如誰會注意到,夏日雨後,樺樹會釋放像干邑白蘭地的濃郁氣味?她曾被好友Gunn(也是小說家)勸告,作品中各種專有名詞,對一般讀者來說,沒有意義,若不刪走,恐怕很難出版。但我們記得,自然書寫,就是要恰當地運用自然知識符碼,例如生物學名詞、當地自然史等等。不過最重要的,還是作者對山的態度。跟當時的男性登山者一樣,Shepherd起初也是對每座山都有想直奔山頂的狂熱,時至今日,大多仍是出自男性作者的登山文學作品,聚焦的,亦多是高山之巔,旅程的品質,成功與否,往往取決於有否登頂,亦常以自我為中心,以山對自我產生的影響來欣賞山。登山可視為一種體育運動,一如長跑要衝線,登山要到頂,也很正常,但登山文學不等於自然書寫,Shepherd在往後的三十多年間,學會漫無目的地走入山,繞山漫步,「單純地想和山共處,像探訪朋友,除了作伴,別無所求」,這種感覺,《山之生》裏隨處可見。

要欣賞一座山山形之美,可站到山腳、山腰、甚至在遙遠處,但不是山頂。站在頂上,感受到的,主要是「大地在我腳下」那擁有上帝視角的滿足。人類早已能登上世界之巔,為甚麼仍會羨慕會飛的鳥兒?因為大家都明白,除了經過自身體力、技術,以及各種各樣的付出,能停留在此高度,還得靠被我們踩在腳下、把我們墊起來的群山。

Daniel-C

好山愛水的城市野人