導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

有人說,讀歷史搵唔到食,讀嚟做乜。也有人說,歷史很易讀,識字就讀到。這些有趣的看法,也許可以解釋,為何不少人對歷史訛言課語,「只有弊沒有利」等笑話從而發生。

歷史的每個當下皆有其概念系統,概念則表徵於語言文字。時代變、概念變、語言變,後來的人閱讀歷史文獻,雖字字皆曉,但在概念和語言上與當時隔着的一層紗卻可能讓人相距歷史於千里。治史往往需首先解讀當時一連串的字詞,掌握其時的概念系統。本文選取一些生活化例子,討論其前世今生,讓讀者舉一反三,細味歷史研究的苦與樂。

不少字詞的轉變頗堪研究;一般而言,凡需避忌者,背後必有故事。與生活最相關者莫如「老母」和「老竇」。香港可能是全球華人之中對「老母」最敏感、最避忌的地方,以至出現「講還講,唔好講老母」這句經典。其實,「老母」本是尊稱,意即家中年邁的母親。《三國演義》曰:「(孫)策老母家小,皆在曲阿,必將被害。」《列子.力命》曰:「吾嘗三戰三北,鮑叔不以我為怯,知我有老母也。」雖然後來「老母」不幸用於粗口而成忌諱,但吾等有義務認識其尊稱的前世。其實,粵語有六聲:思、史、試、時、市、是。「母」作第五聲多是尊稱,作第二聲則兩者皆然。聲調上的分辨能否還「老母」公道,便要看其造化。

既述老母,自應順述其夫。「老竇」乃粵語特色,然港人稱父為老竇者似乎尚未普遍,不知是否因老竇之妻為老母而備受牽連。其實,「老竇」並不粗鄙,相反十分儒雅。《三字經》曰:「竇燕山,有義方,教五子,名具揚。」這句引申出「老竇」和「五子登科」的經典故事。留意,是老竇不是老豆,不是Mr. Bean,與外國勢力無關。

「七」的感覺總是不吉,原因固然與死有關。頭七、尾七,華人甚至直呼死後禮儀為「做七」。或曰人有三魂七魄,死後每七日為一忌,一忌散一魄,七七之忌便七魄全散。然而,對數字文化略有認識者都知道,「七」之涵意遠不止於此。首先,無論西方的星期(week),抑或中國、日本的七曜,都以「七」為數,兩個系統的七星排序更是完全相同:日月火水木金土。若言不吉,七七七不盡,我們每周便不吉一次、一年五十二次。七曜另有深意:「在天,北斗也,在人,眼、耳、鼻、口七竅。」人身亦與七有關:「人之一身,三元四象俱足,故謂之七寶林。」三元即天地水三氣,四象者太極兩儀四象也。所以,「七」之於中國傳統文化吉亦不吉,西方亦然:七宗罪、七日創世、七色彩虹……

隨COVID而興的「香港腳」又應作何觀?已故港大中文系著名學者陳君葆,其日記中的一節為我們提供一個廣闊的視野:「上海人稱之為香港腳,香港人原稱之『星加坡腳』,星洲人卻稱之為曼尼刺(今譯馬尼拉)腳,曼尼刺人稱之為甚麼,我可沒細考查。」似乎自古以來,衰嘢推畀人哋乃常識吧。這也表明,「香港腳」一名乃上海文化使然。

「取締」一詞,今天港人的理解頗為一致,意即「禁止」。然而,試看1910年4月8日《華字日報》報道「澳門取締漁船新章」:「……須領執照,每執照銀七毫二仙。」既言禁止,又要領照,即係點?閱讀歷史文獻,需以歷史當下之意為準。「禁止」只是我們主觀的理解,按原文上文下理,「取締」應為「監管」之意。那些年,當我為博士論文朝九晚七坐在投影機前閱讀舊報紙微縮膠卷時,這些案例不知凡幾。

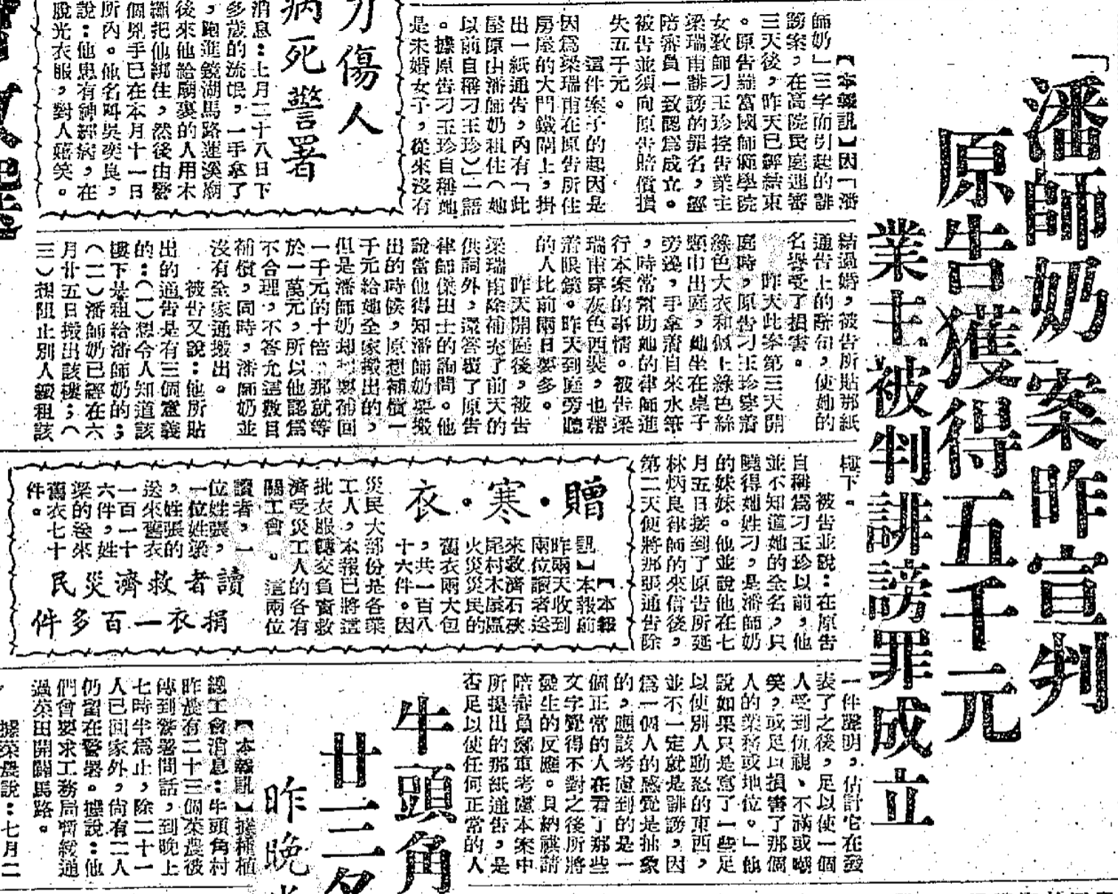

「小姐」一詞頗堪玩味。1946年第一屆香港小姐只有11人參選,原因當時「小姐」一詞仍具貶意:「小姐」雖是時髦語,但總讓人想到舞小姐、妓女、專靠男人吃飯、過腐化的生活。戰前未婚女子稱姑娘、已婚者稱師奶、女性尊稱為女史;若稱伊人為「小姐」,隨時會被告誹謗。「小姐」的普及化,卻真的與1952年一宗「潘師奶」誹謗案有關:羅富國師範學院刁姓女教師控告業主誹謗,因業主在其門外所貼通告稱其為「潘師奶」,刁氏未婚,認為有損其名聲。被告罪名成立,罰款五千(當時新建住宅單位一般售價二、三萬元左右)。一時之間,風氣大變,據報女性不論年紀,一律改稱小姐。這五千罰款,可能改變了香港的稱謂文化。

「普羅大眾」,今天多譯作general public,然這譯法與本意相去甚遠。「普羅」源自「普羅列塔利亞」,即proletariat,無產階級。換言之,「普羅大眾」的本意只能指無產階級、社會之最下層。今天人們使用這詞時,焦點放在「大眾」而忽略了「普羅」,但閱讀1920、30年代的文字遇上這詞時,便得格外小心。

最後想討論「文化沙漠」。香港是否「文化沙漠」?香港文化資源豐富,怎可能是文化沙漠?晚清遺老創建學海書樓、被毛澤東點名受帝國主義控制的錢穆創建新亞書院、盧瑋鑾教授(小思老師)捐建中文大學圖書館香港文學特藏、諾獎得主高行健說2001年時的香港是全球華人世界之中戲劇創作條件最好的地方。

沙漠一說,始於1930年代末。日本侵華,大批信仰新文學的文化人南逃至港,發現香港仍是文言文的天下。他們認為,只有新文學才稱得上文化,遂致力創辦新文學刊物和報紙副刊,如茅盾的《文藝陣地》,戴望舒的《星島日報.星座》,茅盾、葉靈鳳的《立報.言林》等,藉以「完善」香港的文化。誠然,該等新文學功夫,意識型態和文化征服心態過於鮮明。1940年,他們認為新文學在港已初成,便說:香港「一向都是文化荒漠的地帶,在三數年間,能夠長出這樣的芽苗,也可以說是一個『發跡』」。「香港的文化生活開始了才不過僅二三年而已!」意即此前香港毫無文化生活可言。

他們清楚知道,香港一向是「有文化」的,只是非其所認同。所以,「文化荒漠」一詞本質上是鬥爭術語,否定異己,表彰己功,宣揚舊的已死,新的已立。明乎其歷史淵源,便明白「香港是否文化沙漠」是偽命題,不值一駁。

行文至此,讀者不難看出,歷史研究是持續不斷的問號工程。任何概念、詞語,不能讓它在眼皮下輕易溜走。一般讀者若有志開展本地歷史之旅,除選讀不為尊者諱親者諱賢者諱的歷史著作外,最有趣味的辦法,是去圖書館找幾十年前的《電視週刊》、《憲報》、《華僑日報》、《老夫子》或任何愛讀的刊物,建構具體的歷史圖像,在內容、概念、字詞上與今日作出比較。那麼,你的歷史之旅便有味有fun了。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。