四年前專訪「香港設計之父」石漢瑞(Henry Steiner),他老馬有火,鞭撻原本大膽創新的香江都會變得不再人性化,更以官僚喪屍(bureaucratic zombie)來形容政府。這幾年香港經歷巨變,87歲的石漢瑞收斂了怒火,慧黠老練的勸勉:「香港應伺機努力除去山寨(copycat)和翻版(reproduction)的污名,這是香港面對最大的挑戰。」

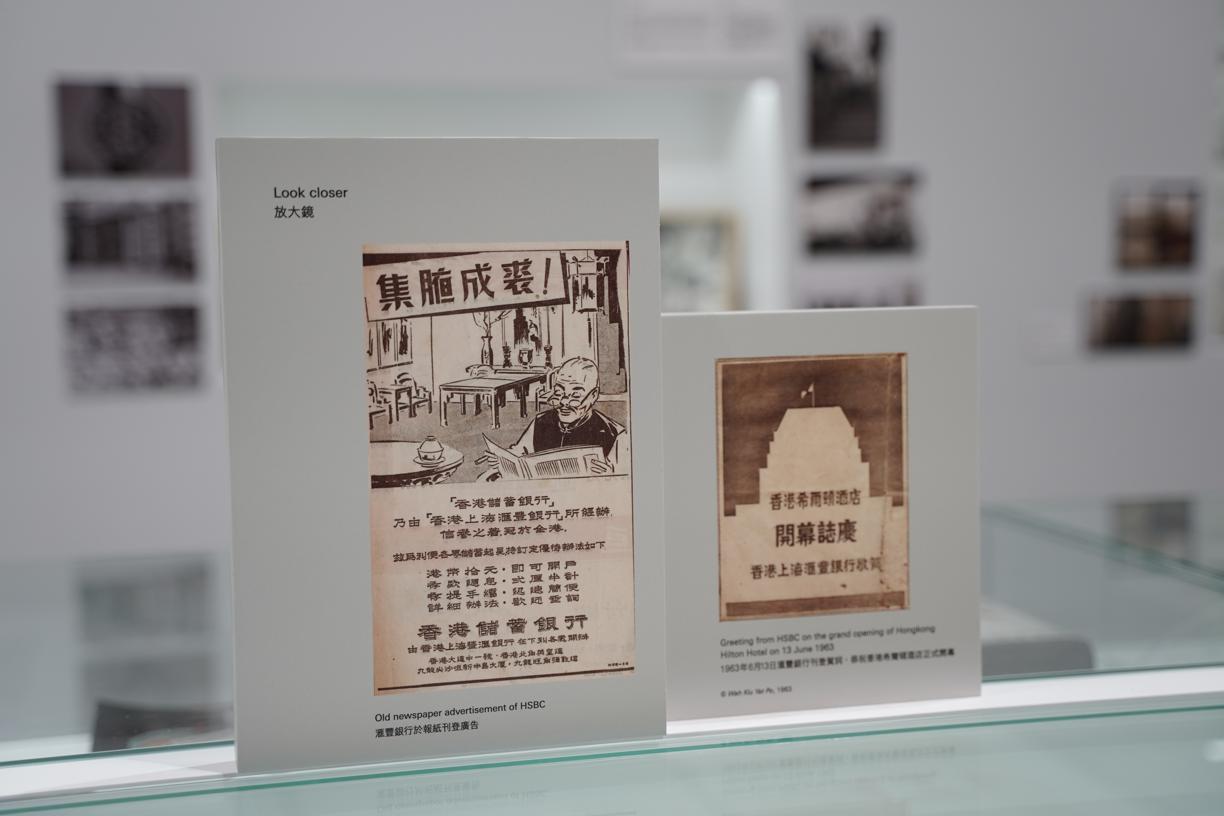

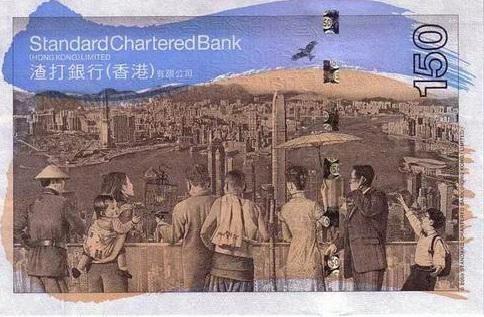

居港逾60年的石漢瑞自稱「老香港」,上世紀六十至九十年代創造過無數香港經典,很多以Hong Kong為名字開首的企業都找他做設計,包括滙豐(HongkongBank)和置地(Hongkong Land);滙豐和渣打的鈔票,不少都出自他手筆。他不只參與香港設計的發展,更見證甚至是香港歷史的一部份,從其出品可以看到城市變遷。

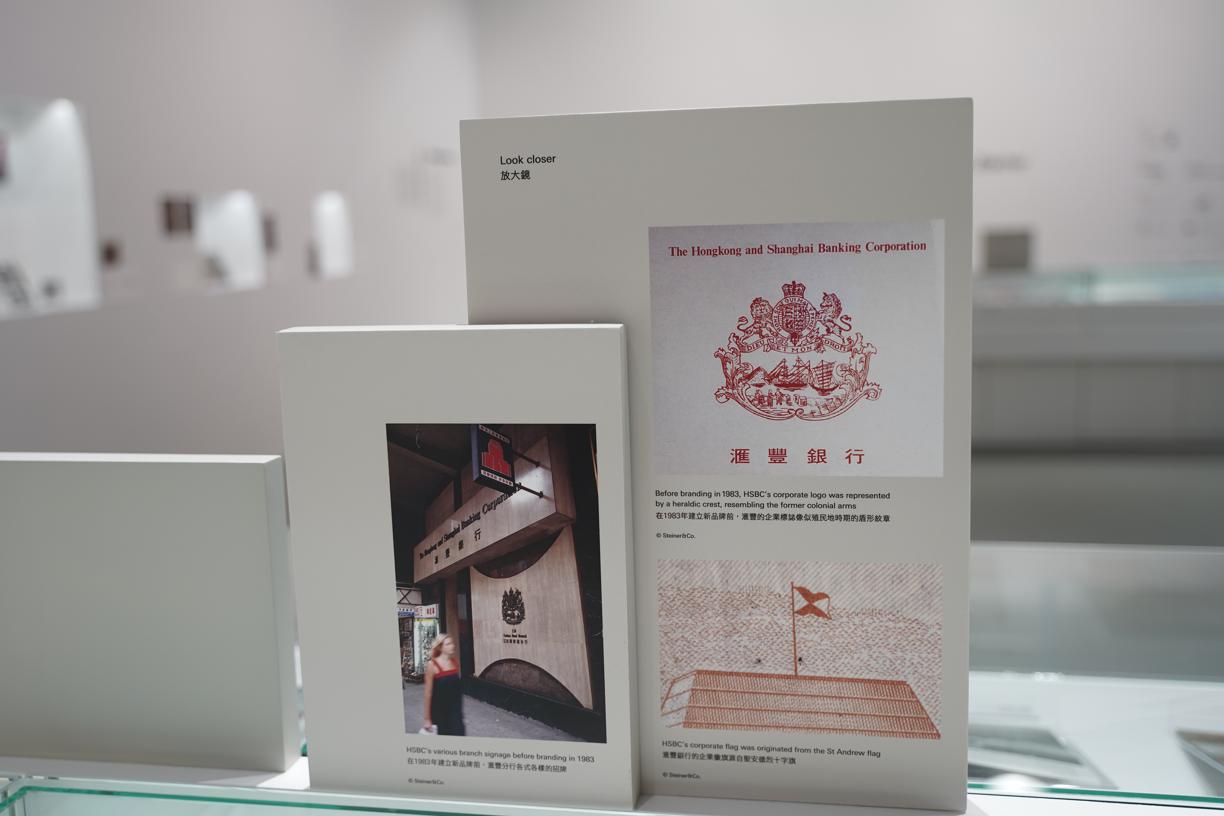

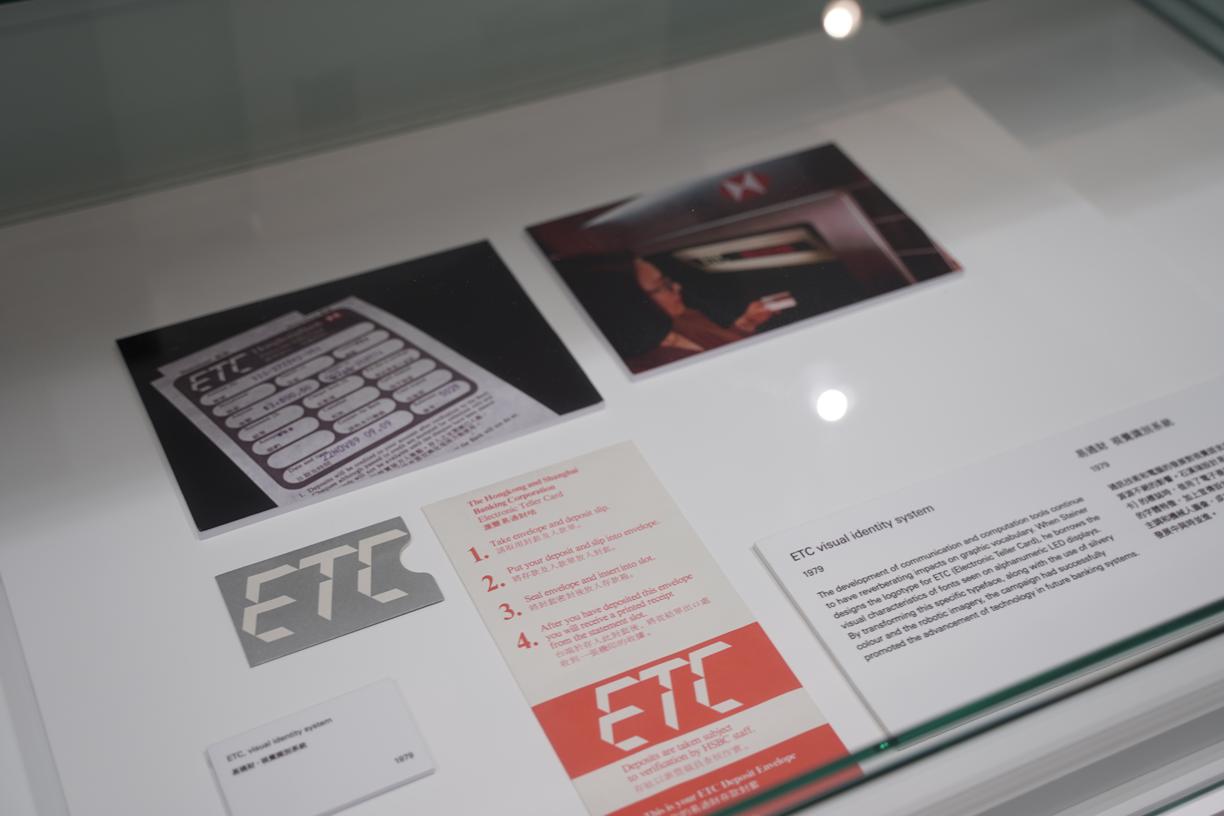

等了又等,石漢瑞終於在香港知專設計學院(HKDI)開個展「石漢瑞的圖語世界」,約350件作品和文獻回溯他過去60年的代表作,闡述石漢瑞的獨特視覺語言,同時重現香港著名企業品牌形象的起源。

甫入展場,就看到他1980年為滙豐銀行設計的年報封套。當時滙豐收購了紐約的海豐銀行(Marine Midland Bank),急需新的視覺識別以面對國際投資者,石漢瑞以「東方之珠遇上大蘋果」為題,以對稱排列的圖像來對比兩個熟悉的符號,驚為天人。東方之珠被他點燃得又光又熱,1984年簽訂了中英聯合聲明,意味着英國將終結對香港的統治。石漢瑞設計的滙豐年報,以一位7歲女孩象徵前途未卜的香港,1997年她剛好21歲,她對未來有無限想像。

當年要說服一間有過百年歷史的銀行,把商標由複雜的獅子圖案變成只有幾何三角形的六角商標,石漢瑞回望,也是個十分大膽的提案。以往能跟主席直接對話,交流企業文化,俱往矣,如今「客戶至上」,設計師難與客戶交心溝通,自然設計品也鮮能與大眾溝通。滙豐前年改造形象,雖然六角形商標不變,但HSBC字體卻由Serif變成Sans-Serif,令石漢瑞堪為不悅。「美國有句俗語:If it ain’t broken, don’t fix it,那設計明明好端端的,為甚麼無故要改掉呢?老實講,我對滙豐是失望的。當年我替他們重新設計概念時,替他們解決了許多問題,並預期他們會一路沿用,除非發現方向有錯。外界要接受一家公司的新設計需時,公司形象和企業文化是根基,可不是潮流呢。」石漢瑞更悻悻然以比喻暗寸:「如果你的手術成功完成,你不會要求醫生幫你重做,除非醫療失誤,是不是?」

時光荏苒,曾經的散戶愛股甚至「傳家之寶」,淪為頭號沽售對象,甚至連鎮守總行80年的銅獅子也被火燒。問石漢瑞如今還願意替滙豐設計嗎?「今日真不知道,我會先問他們,何為要改我當年的字款設計?有問題便去解決,沒有問題何必多此一舉?請勿打擾!」

石漢瑞成立的公司Steiner&Co.(前身為圖語設計有限公司)是設計界有名的少林寺,培育多位出色的設計師。石漢瑞重申,好的設計需要深入溝通、原創、是可區分的、對企業有利的,「我可不是只為錢而為,如果企業沒問題,我絕不替他們重新設計,為做而做沒有意思,但現在很多設計只為自我宣傳,完全漠視與群眾溝通。」

石漢瑞認為「設計是有尊嚴的」,而他更會不惜一切捍衞專業,不容肆意褻瀆。接着便捋了捋鬚子回憶道:「約15年前有一位大客,我已成功替他公司重新設計商標,但他們嘗試請我把設計搬左搬右,要求把字體縮小75%之類,給我許多指引,結果我劈炮了。」

是次展覽策展人之一的HKDI傳意設計學系系主任譚智恒,特別點出石漢瑞的貢獻。「他偉大在於帶了專業的平面設計來香港。1961年時,香港只有商業美術,由畫師畫的插畫加入硬銷的宣傳字句,平面設計這行業並不成氣候,石漢瑞引入一個專業。」

和石漢瑞相識於2008年的譚智恒形容,生於維也納、由最前衞開放的紐約來到香港的石漢瑞文化觀察力很強,也酷愛閱讀中西文化、藝術書籍,最後進行許多反思,再融會貫通轉化為設計籌碼和語言,「關鍵是溝通,唔work的設計只是裝飾。各種設計理論上用完即棄,但他的作品能轉化為有美感的歷史記錄,有流傳價值因為他在文化層面有很多隱喻,也見證香港發展進程,是一種蘊藏香港視覺文化脈絡的公眾教育,可研究也值得分享。」

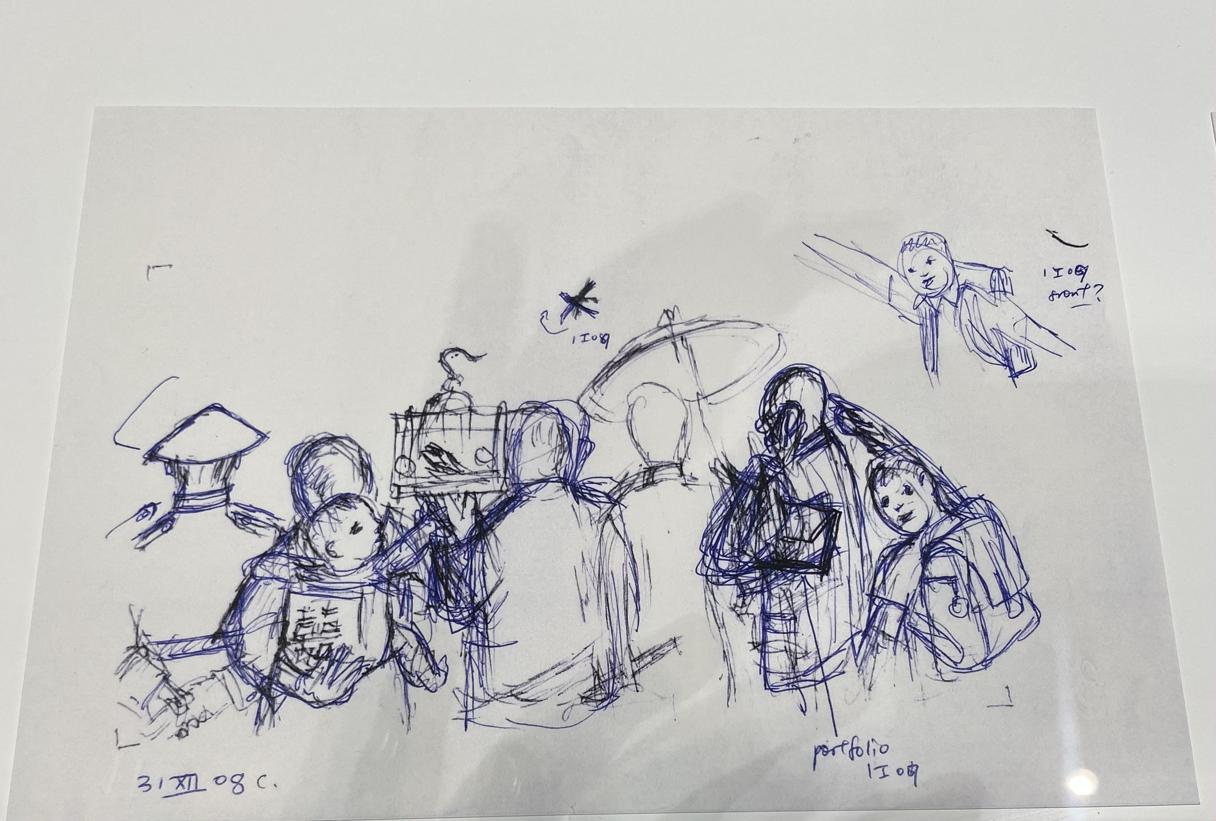

他孕育的跨文化設計方法,自成一格,觀眾可從這次展覽的珍貴手稿中推敲。「重要是看我創作過程中的『刪減』工程,這不是機械式自動的過程,必須透過思考、推敲和取捨等內化程序。」石漢瑞有句口頭禪「視有別於見」(looking is not seeing),尤其在廿一世紀有圖未必有真相的世代,用心觀察周遭事物,積極尋問並尋找解決問題的方法,才有機會真正「看見」。

「視不為見、創作並非重複、發明並非抄襲、尋找並非跟從、功用並非形式、設計不是裝飾。」他侃侃念白,急急如律令。「香港政府不明白,從來沒有很持續的形象,如果沒有找到代表深層次香港的身份符號,繼續找尋,若找到了則應該好好守住(stick with it)。如果朝令夕改只會讓人感到混淆,對企業甚至一個地方而言,最大挑戰要有這種『不變應萬變』的自信。」

展覽中有不少石漢瑞年少時的照片,耶魯大學畢業後的他,曾於巴黎和紐約任職設計師。他回憶當時任職的《The Asia Magazine》請他到陌生的香港工作,他即時回應對方,「如果有機會去香港,即使只是在船上當服務員我都願意。」那年,1961年,從此他便沒有離開過。

見證香港60年變遷,石漢瑞驀然回首,「香港還未是一個創作地(a place which creates),但香港仍有讓人感興奮的未來(exciting future),香港變得越來越複雜,亦是挑戰。」

即日至5月30日

調景嶺香港知專設計學院HKDI Gallery

採訪:鄭天儀

攝影:鄭明川

部份圖片由Steiner&Co.及知專設計學院提供