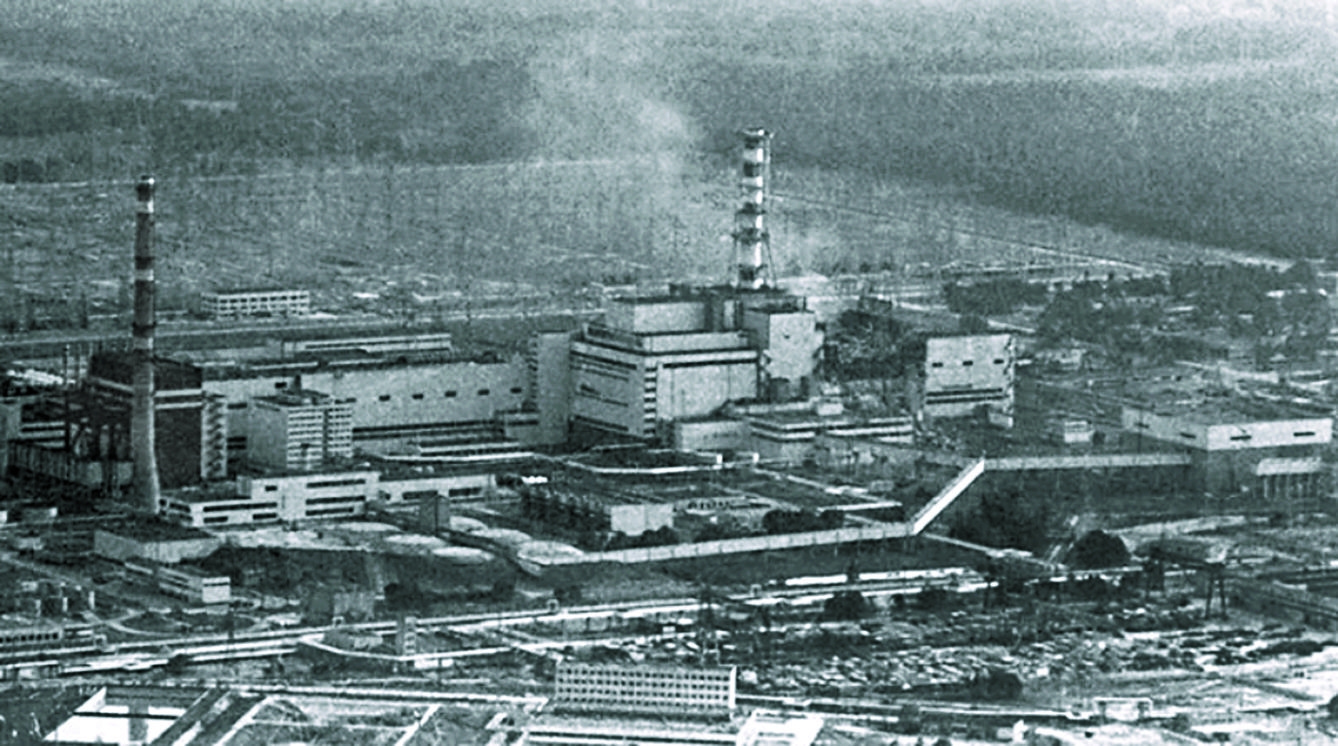

35年前,烏克蘭切爾諾貝爾核電廠大爆炸,造成世紀災難。整個核封鎖區比兩個香港更大。本報最近到訪當地,找到當年在核電廠工作的人員,講述事發經過。本報還接觸到一位核災至今仍留守「鬼城」的老村民,細訴35年來的家園變遷。

現年逾60歲的輻射測量員Balavan Dmytrovych,在切爾諾貝爾區內工作逾40年,現職專測量進出車輛的輻射。自1980年起,Dmytrovych在電廠負責通訊設置保養工作,爆炸當晚他正在核電廠內。他記得廠方凌晨約2時30分(爆炸後約1小時),致電召他緊急回電廠工作,Dmytrovych說:「可以,但要派車來接我。」答覆是不會有車,「你走到露台看看。」

Dmytrovych住在鬼城5樓的住宅,大廈座向及位置接近核電廠,他立刻看到核電廠被巨型的紫紅色火燄包圍,且不斷發出火光。他於是從寓所步行三公里緊急回核電廠工作,「我從核電廠建造時已參與工作(4號反應堆1983年竣工),所以對電廠很熟悉。我看到4號反應堆已經不再存在。」Dmytrovych斷言當時已肯定是反應堆爆炸,「我走路回核電廠時,最近只有300米,幸好沒有走到另一條岔路,那裏有800倫琴輻射(致死量為500倫琴)。」

爆炸第三日,他與兩名孩子被疏散離開切爾諾貝爾,他之後將孩子帶到烏克蘭南部500公里外的敖德薩交給祖父母照顧後,便回到切爾諾貝爾繼續工作。Dmytrovych說,當時並不懼怕輻射,「根本沒有(對輻射)認識,腦海中沒有想過(輻射)」。在區內工作逾40年,Dmytrovych慶幸沒有受輻射嚴重影響:「我到現在身體都還好,行得走得。我女兒甲狀腺正常,兒子就已去除了(甲狀腺)。」

切爾諾貝爾核災發生後,整個區域封鎖至今。禁區內最少70多條鄉村因輻射高而整條埋葬,但當中仍有留守者,估計目前有約190名,不過隨年事漸高,人數正減少。記者探訪83歲的留守老婦Valentyna Borysivna,她住在切爾諾貝爾市的一條村莊,爆炸時47歲,當年她丈夫目擊爆炸,並已在2008年離世。

Borysivna丈夫在核電廠爆炸當晚,在電廠的貨運碼頭做吊臂工人,與同事目睹爆炸的閃光。她憶述丈夫當晚目擊了事發經過,但因為電廠以前曾發出類似的閃光,故沒為意。

當晚丈夫就感到喉嚨乾和痕癢,他同事見狀就叫他喝酒,蘇聯人普遍相信伏特加可防止輻射。翌日切爾諾貝爾全市圍封,進駐的輻射測量員很快就測出丈夫的甲狀腺附近累積了強烈輻射。

Borysivna當年在市內的縫衣工廠工作,即使另一端的核電廠剛剛爆炸,她翌日亦要回到工廠,趕工完成生產配額。她翌日走路上班,平常走慣回工廠的路突然被軍警封鎖,Borysivna看見軍警都戴上口罩,「我在工廠聽說有人把電廠炸了,我與同事說笑:『肯定是你炸的,如果不是我們現在為甚麼躲在地牢工作』。」

爆炸第19日,時任總書記戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)終於在中央電視台新聞聯播Vremya中,首次就爆炸發表聲明。Borysivna憶述:「(5月14日前)無人向我們說過電廠洩漏輻射。」她其後被強徵參與清理工作,協助軍方在河岸入沙包,以供直升機用作撲滅仍在燃燒中的反應堆。Borysivna指當時開始意識到電廠不妥,「我們鄉村離核電廠較遠,都不希望疏散」。

Borysivna身處的鄉村終在5月5日(爆炸第10日)疏散和封村,「官方說只是暫時疏散2、3日,只需要帶3日的食物,帶證件就可以,我們都鬆一口氣」,不料離開後,等了10天都不獲准回到區內居住。她與丈夫在10天後偷偷重返舊居,繼續在市內工作和居住,但當局在1988年趁她短暫到烏克蘭中部時竟強行拆屋,「我舊屋被拆毀、被埋在泥土下面,只見拆毀的黑色坑洞遺址,他們說因為輻射污染,我住的整條村都拆毀了」。

記者探訪Borysivna的地方是她在舊屋被拆毀後,在切爾諾貝爾市內尋到的另一間房屋,她的所有私人物品都已長埋地底,包括當年的所有舊照片。

35年來,Borysivna一直未有長期離開家園,她說雖然身體欠佳,但始終都活下來,「我患了很多症狀,我會頭痛、心臟也不好,我都想盡辦法治理」。為何堅守這片受輻射污染的土地?她說:「我的家園讓我能活下去,要我到其他地方或者我會死去。」

核電廠爆炸後一天,蘇聯除了沒有通知市民防輻射措施外,爆炸的一整天,切爾諾貝爾市、鬼城普里彼特(Pripyat),一切如常,有婚禮在當日進行、有市民到河邊曬太陽、小學如常上課。在離鬼城不足三公里路上,有一條「死亡之橋」,傳言指,爆炸當晚,因市民對輻射的無知,爭相到橋上觀看爆炸的火燄,終所有到過橋上的人都輻射中毒死亡。記者就傳言尋找目擊者,找到一個當年只得9歲到過橋上看電廠的人— —Oleksandr Syrota。

爆炸當年Syrota得9歲。他現職核封鎖區公眾顧問,參與區內的行政工作,他憶述爆炸當晚正在睡覺,「我住在距4號反應堆2.5公里的大廈,我聽不到甚麼聲音,早上媽媽如常上班、我如常上學。」爆炸後,在14公里外的切爾諾貝爾市的窗戶都被餘波震碎。Syrota卻表示自己均看不到,因此認為不是真的。

爆炸後第二朝學校如常開放,直到第二節課時,Syrota才覺不妥,「第二節課老師沒有出現,學生呆等了半小時,直至我們聽到警笛聲,我們便逃學到外邊看」。逃學後他聽說電廠火燭,「看來更刺激,於是我們就跑得更近去看個究竟」。

死亡之橋是一條長約200米的橋,橋下是最接近通往電廠的火車軌。橋上隔着一片林木可眺望到核電廠的頂部。當時只是小學生的Syrota是其中一個到死亡之橋看熱鬧的人,他憶述為何會到橋上,「不僅因橋是唯一能看到核電廠的地方,也因為那是適合小孩逃學的地方。因嚴格來說,我們應在上學,我們不能遛在街上,不能走到同學家中的窗戶看核電廠」。

「有時人們會問我當時有沒有見到蘑菇雲火燄,我沒有看到。當日很大霧,我們甚麼特別都看不到。」正當打算回家,不久就有大量直升機飛過,「直升機都飛得很低,數量很多,部份更有繩綁着一些物品正進行運送。」Syrota說。

Syrota澄清,到過死亡之橋的居民全死於輻射只是傳言,「我不喜歡有關核封鎖區而創造的傳說,我們已為這些傳說澄清很多年,但幫助都不大。」又指他認識的人中,未聽過任何一個因為當日到過死亡之橋而死去。

但另一名當時在核電廠工作的工程師Oleksiy Breus在2019年接受BBC訪問,證實死亡之橋高輻射的說法。Breus說,就他所知最少有兩名居民因到過死亡之橋,其中一人被診斷出輻射中毒,另一人爆炸當晚與女朋友在橋的附近約會,其後健康出了問題。

記者到訪死亡之橋當日,仍然見到車頭玻璃貼有核輻射標誌、運載輻射廢料的卡車經過,在橋上眺望已經圍封的4號反應堆,雖然隔着一片森林,仍清晰見到凸出的煙囪。死亡之橋的說法眾說紛紜,不過綜合接觸過的當時人,市民對輻射的無知卻是一致的。

烏克蘭切爾諾貝爾核電廠1986年4月26日凌晨1時23分,在安全測試時爆炸,輻射洩漏造成史上最嚴重的人為核電廠災難。蘇聯瞞報災情,導致災難禍延大半個歐洲,包括瑞典、芬蘭、挪威、德國等毫無預兆下暴露於輻射塵中。而烏克蘭2,600平方公里土地最少封鎖多上百年。區內放射性物質大都已過了半衰期,但鈽元素還有2.4萬年。國際原子能機構保守估計,最少1,800名兒童因是次核災患上甲狀腺癌,20萬人須疏散,但蘇聯的官方死亡數字31人,一直沒變。

爆炸瞞報在蘇聯國內導致28名消防員三個月內死於輻射中毒,過程恐怖,他們經過隱性病徵期後,臨死前再呈燒傷徵狀,身體腫脹、組織壞死、屙血、骨髓壞死、氣道及消化系統腐蝕,像是化成一灘血水般死去。染到輻射量最高的消防員衣物還遺留在區內醫院的地牢內,遊客目前仍然不准貿然進入。

瞞報亦令核電小區普里彼特(Pripyat)居民延誤32小時才疏散,小區一夜間變成「鬼城」。居民當時只獲告知是撤離三日,5萬名居民只帶了三天的行李及重要證件,但自當日起他們永遠未能回到區內居住。

瞞報的國際層面上,瑞典是第一個發現輻射由東面飄到的國家,但多次向蘇聯查問都沒有下文。直至爆炸第3天,黨媒TASS發佈僅得23字俄文的聲明,只提到反應堆受損,沒有提及輻射洩漏。

美國衞星已拍到爆炸後的情況,時任總統列根在1986年5月4日全國例行滙報時,直斥蘇聯瞞報:「多國受放射性物質污染的核事故不僅是內部事務。蘇聯欠世界一個解釋。」

【採訪手記】進入封鎖區措施很嚴格,必須由註冊導遊帶領,多個檢查點都須出示旅遊證件予荷槍的軍警檢查,一旦輻射超標即禁止離開封鎖區。記者在區內遇上揹着AK-47的軍警,在反應堆外300米拍攝5分鐘,即有軍人上前阻止拍攝電廠的其他角度。

疫情關係,記者找導遊較以往難,透過不同渠道終找到當地註冊導遊Olena肯帶隊。Olena先在車上向記者解釋規矩:拍攝是允許,但為免核子設施受恐襲,在檢查點、工人工作的地方,都不要拍攝,核電廠只能以指定角度拍攝。遊客在封鎖區內,要時刻跟隨導遊,不能隨意亂走。Olena檢查進入核封鎖區前的輻射,「現在是0.1微西弗每小時(μSv/h),是正常水平。」

檢查點外我們需將證件交予軍警檢查才獲放行。第一站是原有3,000名居民的荒廢鄉村Zalissya,核災難後當地有70多條類似的村莊。Olena說:「清理人員為防村民回家居住,很多時都會打爛灶頭」,部份村屋佈置猶如鬼屋,她指可能是其他遊客到來時移動過,「你可能覺得有點造作,但這條村所有的物品都是原裝的,不會有人刻意帶這些物品到這裏」。

切爾諾貝爾電廠正式名稱為列寧核電廠,市內還有不少列寧像,Olena稱:「烏克蘭獨立後,列寧像都被拆毀,只有封鎖區這一帶還有。」市中心有一個建於爆炸2周年的紀念廣場,以十字架方向設計,縱向的十字架橫牌印着上百條因爆炸而荒廢或掩埋鄉村的名字。

市內的文娛中心是1987年審訊廠長等人之地,Olena指因當時核封鎖區已生效,在這裏審訊可使官方不喜歡的人不能入內旁聽。但西方一般認為這場審訊是做騷審訊。記者着Olena帶記者進入大樓,但大樓並沒有人應門。

市內的消防局旁是消防員紀念碑,紀念殉職的同袍。紀念碑雕有救災消防員的石像。塑像使用的工具,如輻射探測儀、消防員的水喉等,水泥之內都藏着真正用的器具,Olena說:「紀念碑不是由專業的雕塑家造,只是由消防員自己建,他們想令塑像更真實,所以都用當年的器具包圍一層水泥建造。」

切爾諾貝爾市尚有酒店接待遊客,但區內晚上10時起戒嚴,疫情的措施也生效,餐廳只能賣外賣。店員告訴我們疫情前,餐廳一定坐滿各國的旅客,當晚幾乎專為記者2人煮了兩份晚餐,入夜後十分寧靜,只是偶然聽到遠處的狗吠聲。

翌日進入10公里的高輻射封鎖區,記者經過市內的咖啡店,剛遇上揹上機槍的軍警買咖啡,記者着Olena問機槍是否俄國的AK-47,答案是,「AK-47已經很舊,這是現代的短版AK-47」,區內的軍管氣氛35年後仍然緊張。

入鬼城普里彼特(Pripyat)前經過「紅色森林」邊緣,Olena下車解釋,爆炸後風將輻射塵吹向西北方,部份地區隨即下雨,這片樹林一夜間由蒼翠而染成赤紅。記者接近紅色森林,輻射計即由平靜轉入連續發出警報,Olena:「馬路對面是0.7μSv/h……現在是6.5μSv/h,因我們正接近紅色森林。」記者在車上穿過紅色森林,期間輻射儀響個不斷,在車內都錄得8.36μSv/h。

鬼城前身有5萬居民、上百棟廢棄大廈。記者到一間幼稚園觀看,石罅已生出青苔,窗口亦已破爛,但竟放着防毒面具殘骸,Olena解釋:「當年冷戰,學校都設有防毒面具。」記者追問:「面具是電廠爆炸後用的?」她說:「冷戰及電廠爆炸都沒有用過防毒面具,因蘇聯裝作沒有意外發生。」鬼城的廣場已長滿樹木、雜草,遠處的大廈天台,可以看到蘇聯烏克蘭加盟共和國的徽號,也可眺望到蘇聯的文宣,「讓核子成為工人,不成為士兵」、「榮耀列寧,榮耀勞動」。

核災難的原點4號反應堆新「石棺」在2016年建成,以防輻射物料建築成半圓柱形,將反應堆內半衰期2.4萬年的物質包圍。電廠外有一個紀念石雕悼念這次核災。Olena介紹:「我們離4號反應堆只有300米……」。

拍攝不足五分鐘,已有軍警從電廠走向記者,為首的先向我們敬禮,但站在鏡頭前方,查閱我們的證件。Olena轉達:「軍警說不要拍攝核電廠建築物,只可拍攝紀念石雕及石棺。」記者笑指:「有可能只拍到石棺而不拍到建築物嗎?」她即提醒:「嚴肅點,要顯得你害怕他們,以免他們迫你刪去影像。」

Olena之後很快向記者講解,「當局1987年初步清理好電廠就建了首個圍封石棺,2016年建好新石棺,現在輻射只有0.6μSv/h,之前是4μSv/h,剛爆炸時是數百萬倍。現在這裏還是核設施,逾2千工人尚在廠內清理。放射性物質會存在上千年,我們可以說是永遠。」

蘇聯宣傳核電的口號是「和平使用核子技術」,但是一場人為失誤的核災及瞞報,代價是永遠的無休止守護着這個暫時封印的怪獸。