導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

「庚子科場案」的日子,筆者終日以淚洗面,對史學界、教育界的詭譎深感恐懼、無助,離職後同事才透露,公司很怕我會在公司內自殺。不少朋友說這是新香港的「海瑞罷官」。當時某友開解我,贈我一句意思深邃的話:「歷史,人名是真的,內容是假的;小說,人名是假的,內容是真的。」這句話,對於身處借歷史搞批鬥的風眼中的我,頗有一點安慰。

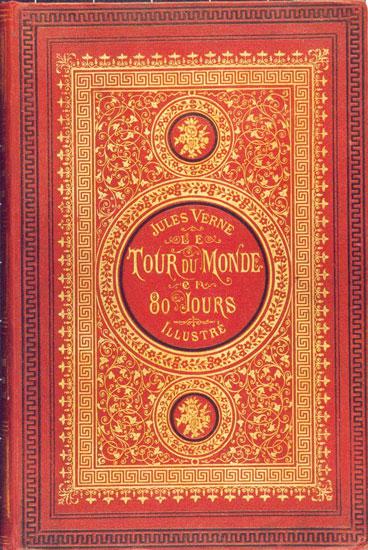

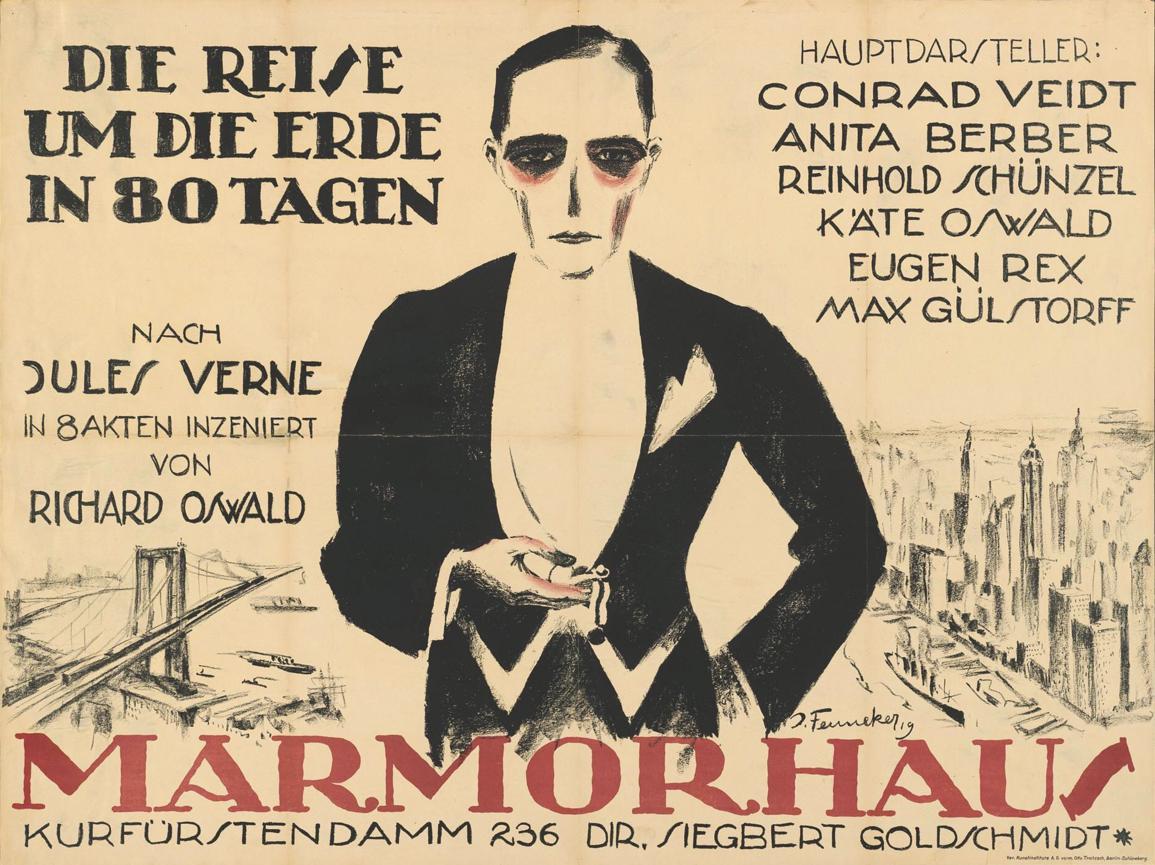

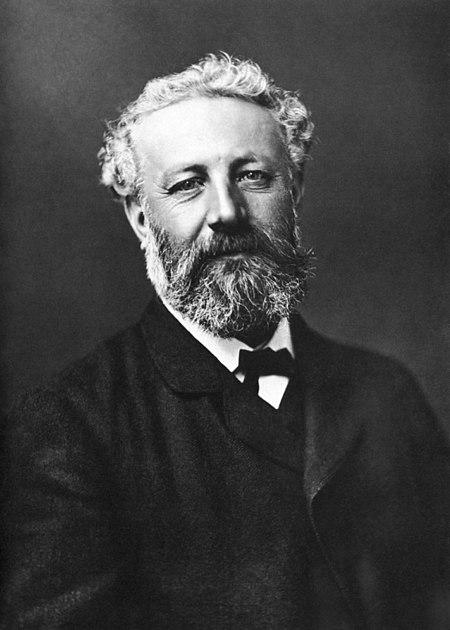

鏡頭一轉。前不久構思船史時,不期然想起一本很有份量的小說,19世紀法國科幻小說家儒勒.凡爾納(Jules Verne)的《八十日環遊世界》。該書1873年出版,不少篇幅講到香港。這本「內容是真的」書,頗能反映香港開埠三十年間由蕞爾小島向國際商港的轉變。

蘇彝士運河於1869年開通,對全球航運產生即時影響。由歐洲前往亞洲的船不再需要經過非洲好望角,由埃及蘇彝士出紅海、亞丁灣、阿拉伯海、印度洋可節省廿多卅日航程,本書所講的便是「後蘇彝士」海上世界。故事的一條線是主角英國富商福格與俱樂部的朋友打賭,能在八十日內環遊世界,於是與僕人路路通匆匆上路;另一條是英國警探費克斯追查一宗倫敦銀行劫案,福格趕急的旅行計劃引起他的懷疑,遂全程跟蹤,在等候拘捕令的同時不斷阻撓其行程。最終回到利物浦時,費克斯拘捕福格,扣押一晚後方知匪徒於三日前已被逮捕。福格獲釋後馬上趕回倫敦,到埗時較約定時間遲了五分鐘。輸了。心灰之際,一失自有一得,次日女主角艾娥達同意與福格結婚。路路通馬上到教堂打點,驚訝發現當天才是賭約到期日,福格馬上趕往俱樂部,剛好在預定時間抵達,分秒不差,贏了。「少計一天而福格不知」這個高潮得以塑造,是因為作者設計的行程一路向東,跨過國際換日線,時間走快一日。已創作《地心歷險記》(1864)、《海底兩萬里》(1869)、《環繞月球》(1870)等科幻小說的凡爾納,利用這個科普橋段,以時間為經(80+1天),航運為緯,為世人帶來這本傳世經典。

故事緊扣以下行程表:

單是這個表已教人眼前一亮。裏面的全是當時國際大城市,而香港榜上有名。換言之,香港在開埠半個甲子搖身一變,躋身於紐約、倫敦之列。

香港的敘事由加爾各答開始。福格等人於此出發到香港,途中遇上風暴,到達香港時較預期遲了一天。到橫濱的船想必無望吧?誰知其鍋爐壞了,要修兩日。福格的心定了下來,遂到酒店投宿。誰知修理工作竟提早半日完成,即福格到埗當日黃昏便要出發。這個細節反映出香港高水平的造船修船能力。

能提早半日出發,對福格是好事,對費克斯卻是噩耗,因為香港是沿途最後一個英國屬地;離港以後,就算拘捕令到手也無用武之地,到時便要向當地政府申請引渡,費時失事,故他須阻止福格登船。他留難已獲喜訊的路路通,讓他不能及時回酒店報喜。結果福格次日「按時」到達碼頭方知船已離港,下一班到橫濱的船是七日後。怎麼辦?

這時,以為福格想找小艇遊覽港口的領航員班斯比,走過來兜生意。福格說出自己的困難和需要後,班斯比問:「為何不去上海或長崎?開往舊金山的蒸汽客輪由上海而非橫濱出發,橫濱和長崎只是途中兩個停泊點。」

然後,便是這一幕「香港故事」的重頭戲。班斯比有一隻schooner(中譯「縱帆船」,香港譯作「捷船」),毗鄰灣仔船街有一條捷船街。這船曾在領航船比賽中多次獲獎,可以馬上啟航,班斯比有信心四天便到上海,讓福格趕上前往橫濱的船。福格喜出望外,遂包船出發。

這一幕,將當時的香港定格在小說裏,訴說香港船運多樣性的那些年。一方面,香港與全球各大城市聯繫,航運路線多,航運消息是報章必不可少的內容。另一方面,香港船種繁多,除最新式的蒸汽輪船外,各式中西帆船把維港塞得水洩不通。凡爾納筆下提及多個船種:英、法、美、荷的戰船和貨船,中、日的中式帆船、舢舨、 蜑家艇和花艇(妓艇)。它們覆蓋維港, 就像浮在水面的花圃。這些五花八門的船,不但讓香港成為國際都會,而且危中有機,展現各種可能、各種選擇。有得揀,先可以叫做國際城市。

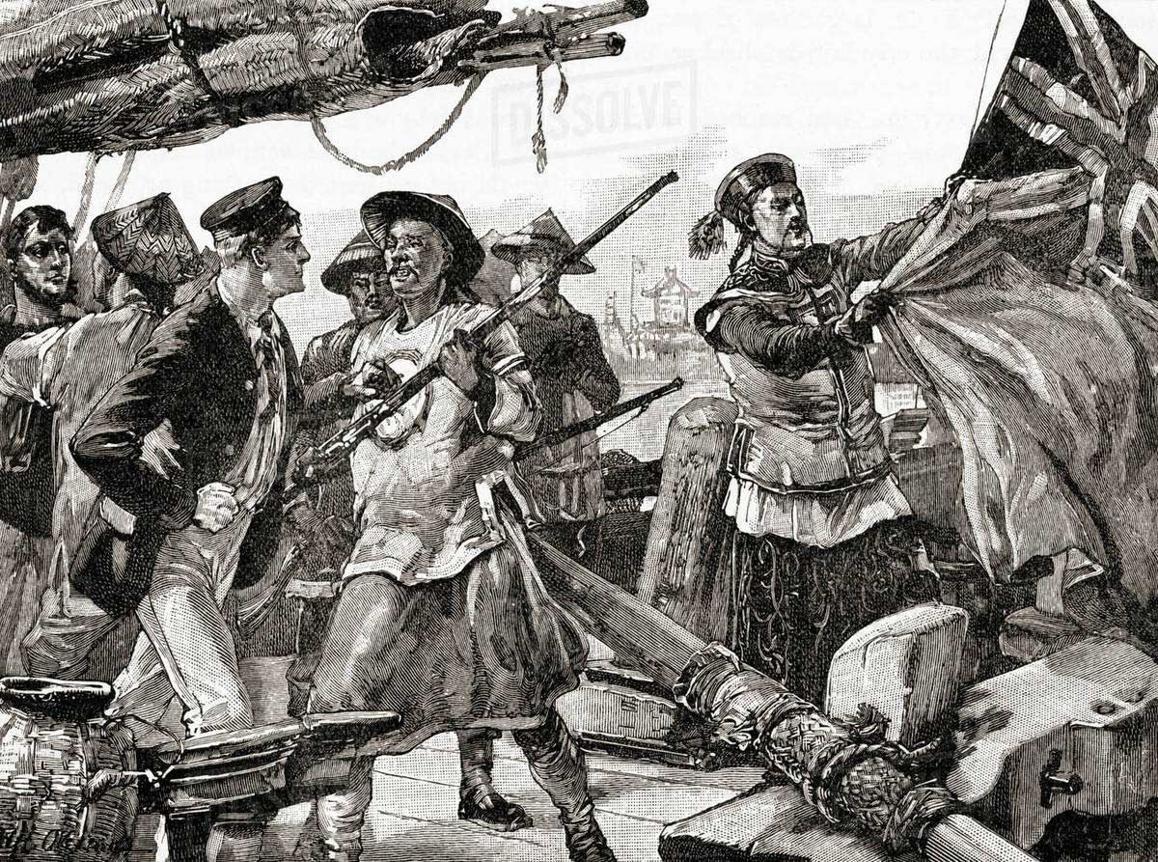

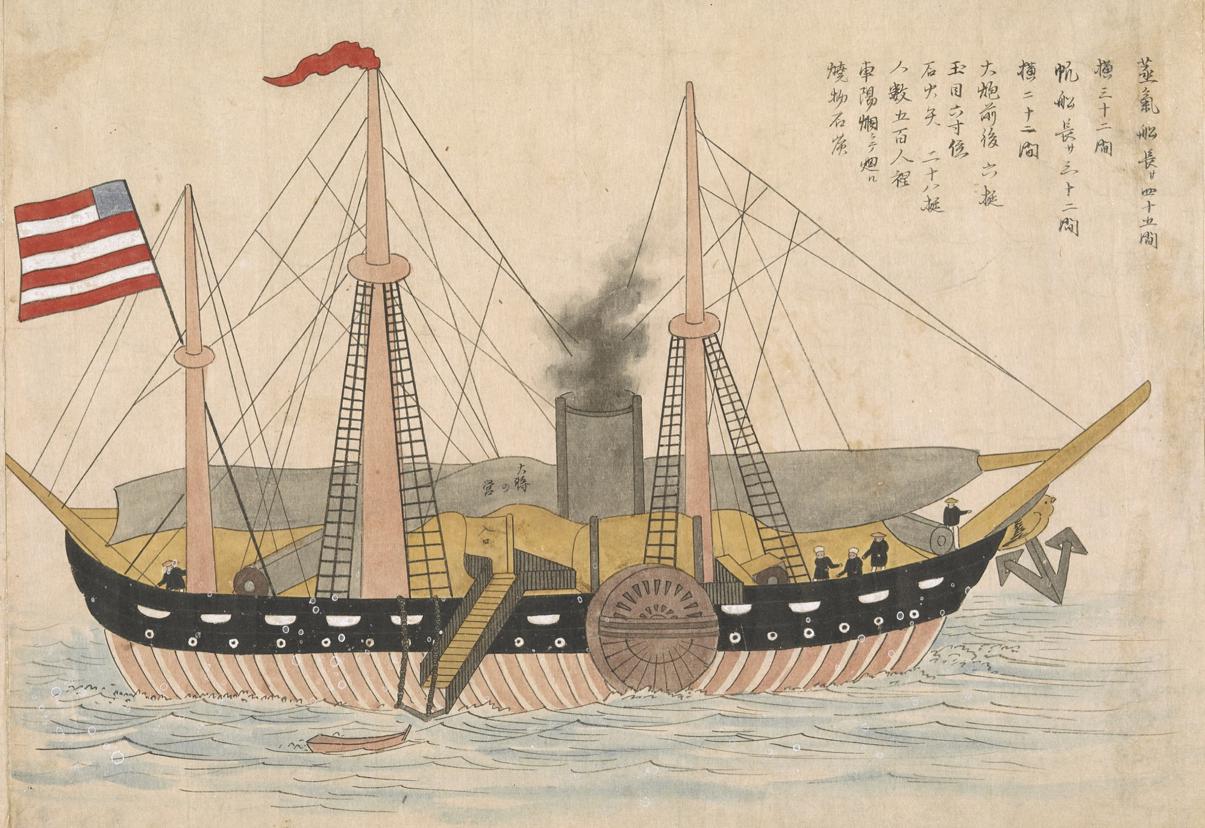

作為國際城市,不少著名的船曾與香港擦身而過。動搖幕府統治、間接開啟明治維新的「培里叩關」,又稱「黑船事件」,所用的黑船曾途經香港停泊,換言之香港曾間接見證這宗歷史大事。引發「第二次鴉片戰爭」的「亞羅號事件」,當中的亞羅號(The Arrow)是一艘於香港註冊的中國帆船,掛米字旗。據報當它被中國截查時,米字旗被中國官員扯下,英國政府將事件升級,結果導致戰事爆發。

一百多年後,後來成為首任特首的董建華,其船王父親董浩雲購入已退役的伊利莎伯皇后號(RMS Queen Elizabeth),易名海上學府(Seawise University)。RMS即Royal Mail Ship,凡掛有此名者,需為英國皇家郵政運送郵件,所以是正宗「郵輪」。該船乃豪華郵輪,原行走修咸頓——紐約航線,二次大戰期間曾是運兵船,原屬冠達郵輪(Cunard Line)所有,該公司因擁有伊利莎伯、瑪莉等「皇后輪」,故亦稱「皇后郵輪」。1972年該船改建工程期間發生大火,全船燒毀沉沒。此船若仍健在,將是英國——香港歷史的重要文化遺產。它的姊妹船瑪莉皇后號現於洛杉磯長灘作永久展覽,有興趣者可隨緣參觀。

鏡頭又轉到當下。一方面,渡輪、海鮮舫等已遠離市民生活;另一方面,蘇彝士運河長榮貨櫃船擱淺引致全球運費、原材料價格攀升,卻在提醒世人,「後蘇彝士」的海上世界未成歷史。最新的貨櫃船HMM Copenhagen,可容近二萬四千個標準貨櫃。上述瑪莉皇后號,將由電影公司Imagination Design Works開拍該船鬼古三部曲。無論現實還是虛擬的世界,船仍是不可或缺的載體。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。