「你不覺得它很美嗎?」劉浩輝(Jive)是80後霓虹燈製作師,說起Neon light時總會不自覺微笑,又會看着霓虹燈喃喃自語,「我真的會坐定定看着霓虹燈,因為看上去真的很舒服,顏色很美,它的光不刺眼、很飽和,而且因為是氣體,玻璃管內會看到它流動,很治癒。」

Jive以往是月入$30,000的動畫設計師,一直鍾情藝術創作,2016年愛上霓虹燈,先在外國買書研究,2019年到台灣拜師學藝。2020年末,他正籌備工作室時,公司因疫症裁員,推了他一把,成為全職霓虹燈師傅。

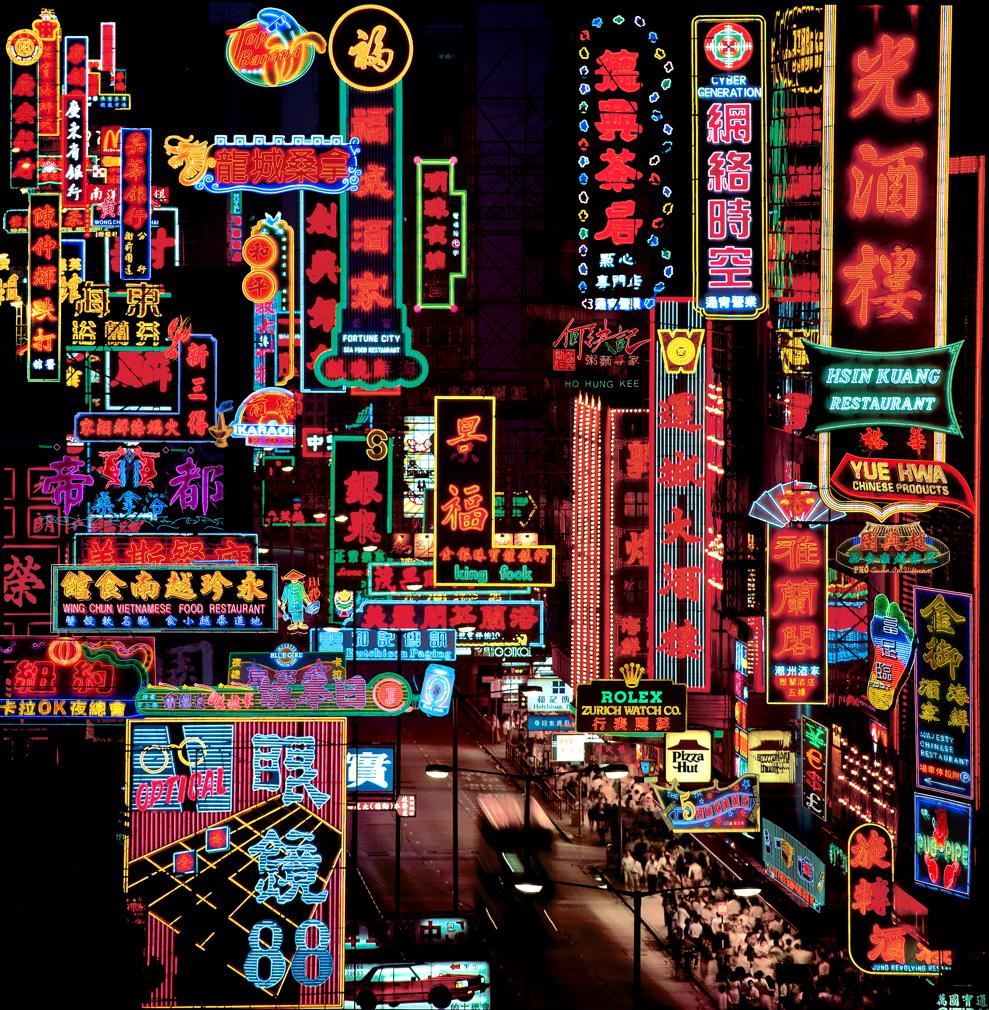

「有一位攝影師叫Keith MacGregor,他有一張照片拍了整條彌敦道,很多招牌很多霓虹燈,世上沒有一個地方像這樣,對我來說太有代表性、太令人驚嘆,加上我在九龍長大,我覺得這個環境孕育了我。」屋宇署2013年實施「違例招牌檢核計劃」,霓虹燈陸續清拆,「現在看看街道,已經寥寥可數,霓虹燈出來的顏色很美很璀璨,現在我們在旺角走一兩個街口,可能才會發現一、兩個霓虹燈招牌,很辛苦才找得到。」

霓虹燈步入夕陽,Jive卻偏偏想追着那餘暉,想鑽研這門工藝。曾打算先報體驗班再拜師,卻往往很快爆滿,聯絡過香港師傅沒回音,他就開始找外國學習的資訊,務求一定要學到,「香港好像沒有太規律的教學,我想認真、長期地學習,就看看香港以外有沒有課程,找過歐洲、美國、澳洲等。」機緣巧合下,他發現台灣霓虹藝術家黃順樂開班,於是馬上聯絡,並出發到台灣上課。他先在網上買下一堆教學書熟讀,儲下很多問題去問師傅,「背景資料、理論,甚至歷史也會看,看了很多次,已經很殘舊。其實我本來不看書,不太喜歡,看小說也會睡着。看這些卻不同,我可以很投入,會把書一直放在背包中,有空就拿來看。」

出發拜師學藝時,Jive仍是全職設計師,請了10天大假飛到台灣全心投入學習,「每天也有日程,7時半起床、8時半開始上課,12時半吃飯,2時繼續做,6時完結,連續五、六天都密集學習,回港後再自己練習半年,又再回台灣。」去過兩次台灣,武肺就開始了,未能再親身到台灣,惟有把自己練習和製作的過程拍下,跟師傅在網上聯繫。「工藝是熟能生巧,回港後練習比較重要,可能一個小細節要在一星期內不停練,同一個動作至少做100次才會做得較好,然後再問師傅意見。」開始時Jive真的甚麼都不懂,幸好身邊人支持,一起幫忙,「他們沒有擔心,反而很幫助我,例如爸爸做工程,識好鬼多嘢,對於電、器材的設置,這些比較技術性的問題很熟悉,常常會來幫忙。相處時間多了,關係變好,這一點我很開心。」

製作霓虹燈本身門檻頗高,除了是難以學習的手藝,材料亦難找,工具大件十分需要空間,Jive不單止要「燒錢」在外國添置器材,又要租用工作室製作,至今用上接近20萬。Jive的工作室的拍檔阿驊,認為瘋狂已不足以形容,「疫下沒飯開期間,他竟然出來追自己的夢?可能大家經歷相近吧,我也是從甚麼也沒有,到開到自己的工程公司。他卻是從不認識霓虹燈,到找方法學習,再深入了解這件事,我內心尊敬和佩服他。我看過他用三星期只是做一個動作,作為朋友,支持他就好。」

Jive練習了足足兩年,才覺得自己做到一個合格的作品,「因為作品如果有瑕疵,有機會令燈的壽命不長,我不可以讓這件事發生,所以要很準確,要更多的練習、練習、練習。」現在Jive主要接客製生意,一般從設計、選購材料到製作成品都是一手包辦,目前製作室內擺設的霓虹燈居多,例如桌面、掛牆擺設,但暫時仍要兼職做設計工作維持收入。他希望未來可以舉辦工作坊,讓更多人體驗霓虹燈製作,已有10位朋友以試驗性質上課。

「我設立這個工作室已經很瘋狂,現在更開始了全職霓虹燈製作,當初真的沒想到這麼遠。」Jive認為自己以往很多時候都三分鐘熱度,沒甚麼目標,讀書沒興趣就半途而廢。直到愛上藝術,不僅自發買書本鑽研,還儲錢讀書,23歲時重返校園,大專畢業後成為設計師,在行業內也有不少機會、收入不俗,直至遇上霓虹燈,他決意要將它變成事業,「每做一件作品,都會遇到一些未發生的事,不斷有技巧和知識可以學習。對霓虹燈,我有無限的三分鐘熱度,我不擔心不能持續。」

「我對香港這個地方有感情,看着燈不停清拆,無力感很重,覺得香港難以保育。這裏已失去很多東西,尤其是近年發生了很多事,令我更想投入一些能量在這個地方,這是我的其中一個動力。」他發現外國霓虹燈行業也有相似的處境,當地師傅就會轉做室內設計,「我也會想多做霓虹燈室內設計和藝術,政府拆,我就做,希望自己可以保留到這門手藝。」

九龍霓虹instagram: @kowloneon

記者:黃曉婷

攝影:魏子朗、曹偉樂