導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

2001至2004年間,我在港大歷史系當博士後,系裏提供機會讓我參與文化保育工作,其中一個項目是船街保育工程。我為發展商撰寫了二萬多字的英文報告,內容涵蓋船街歷史與香港的船歷史。這是我與船結緣的伊始。

「與船結緣」四字,意味着船已遠離我們的生活。作為一個七十後,最多機會接觸船是動漫與電影。《七海小英雄》、《宇宙戰艦大和號》、《宇宙海盜夏羅古》、《超時空要塞》、《海賊王》、《鐵達尼號》等等。1970年代,海底隧道和地下鐵路相繼通車後,港九兩地的主要交通聯繫由海路轉改陸路,船驟然退出了多數香港人的生活世界。

1960年代初,當時港府還在猶豫應該建地鐵(當時稱「地下火車」)還是跨海大橋,有個民意調查,問受訪者喜歡渡輪、大橋還是地鐵,結果六成以上受訪者選擇渡輪,大橋次之,最後才是地鐵。那時報紙上不時有撞船的新聞;最多人選擇的自殺方法之一是在渡輪跳海。這些,都已經成為歷史。

如果說中國是「以農立國」,香港無疑便是「以船立港」。香港的經濟成就,可以毫不誇張地說是由船賦予的。香港歷史上最大的經濟奇蹟,即19世紀中葉由蕞爾小島搖身一變成為亞洲第一大轉口港,是由蒸汽鐵船帶來的。船名前的縮寫SS (如SS Titanic),即「蒸汽船」(steamship)之意。

二十世紀初,香港船隻噸位數超越了利物浦及紐約等,晉升成為全球第一大港,成為大英帝國的一顆明珠。戰前的香港,有「東方馬爾他」的美譽。馬爾他(Malta)是南歐小島,當時是英國屬地,以造船業為主要經濟活動,1964年獨立。「東方馬爾他」這個稱譽表明香港造船業在亞洲區內的發達。1908年建成的太古船塢(今太古城),是當時亞洲最大的船塢,可以容納鐵達尼號等級的班輪(即定期運輸船)入塢。其所製造的船隻,業主(即船東)不單止來自香港各船公司,還有東南亞、印度、英國、美國等公私營機構。與船相關的行業,包括建船、修船、製繩、製帆、鑄鐵、鍋爐、煤炭、碼頭運輸等,也十分蓬勃。

黃埔船塢(今黃埔花園)亦值得一提。「黃埔」(Whampoa)一名來自廣州的黃埔,1845英國人柯拜(John Couper)得地建成船塢(故又名「柯拜船塢」),後售與怡和洋行,怡和於香港開設船塢時繼續使用「黃埔」一名。此名之承傳,反映香港與廣州密不可分,尤其是船務的往來。無怪於1900年代香港船政廳長Basil Taylor對九廣鐵路的興建不表樂觀:「本殖民地完全依賴船務為生,我並不感覺得(九廣鐵路)有甚麼前景。」

大家想像一下,「船的年代」香港是甚麼境況?船一入港,維多利亞山頂便會掛起與該船公司、船型對應的旗幟;若為固定航班的郵輪,更會鳴炮提示港中商民將有郵件到港。「扯旗山」之名亦由此而起,並在民間沿用至今。

另外,每年都有相當多新船下水,而且新船在噸位、設計、設施等方面每有創新,所以船隻命名及下水禮往往是城中社交界的大事,中西報章均會詳細報道。如果說這較多是洋人與精英階層的玩意,那麼每年天后誕數以千計善信雲集西貢大廟,大大小小的華人船公司爭相招攬生意,蔚為奇觀,便是尋常百姓的寫照。至於每天按報章上所載班輪到港及離港時間趕往接收及寄送海外郵件,則是香港市民日常生活必不可少的部份。如此重要的生活部份,一旦遭受威脅,便會引發恐慌。

海盜出沒,是當時最惱人的問題,例如辛亥革命後民軍被遣散後,很多淪為海盜;1920年代初廣東各派政治角力,海上保安鬆懈,也影響到香港船隻不時被海盜洗劫。而颱風則是船的另一個致命傷。無論做了多少預防措施,也可能於一夜之間造成重大的人命和財產損失。例如1962年颱風溫黛便令數十船隻翻沉。

作為香港重要的經濟和社會資源,船必然帶有政治烙印。首先,香港作為英國殖民地,很多大型船公司和船塢自然不是華資的。著名的如鐵行輪船(P&O, 即Peninsular & Oriental)、太古船塢等,都是洋資的天下。華人船王的出現,要等到第二次世界大戰之後,如包玉剛、董浩雲、何鴻燊等。孰起孰落,反映了大時代的轉變。

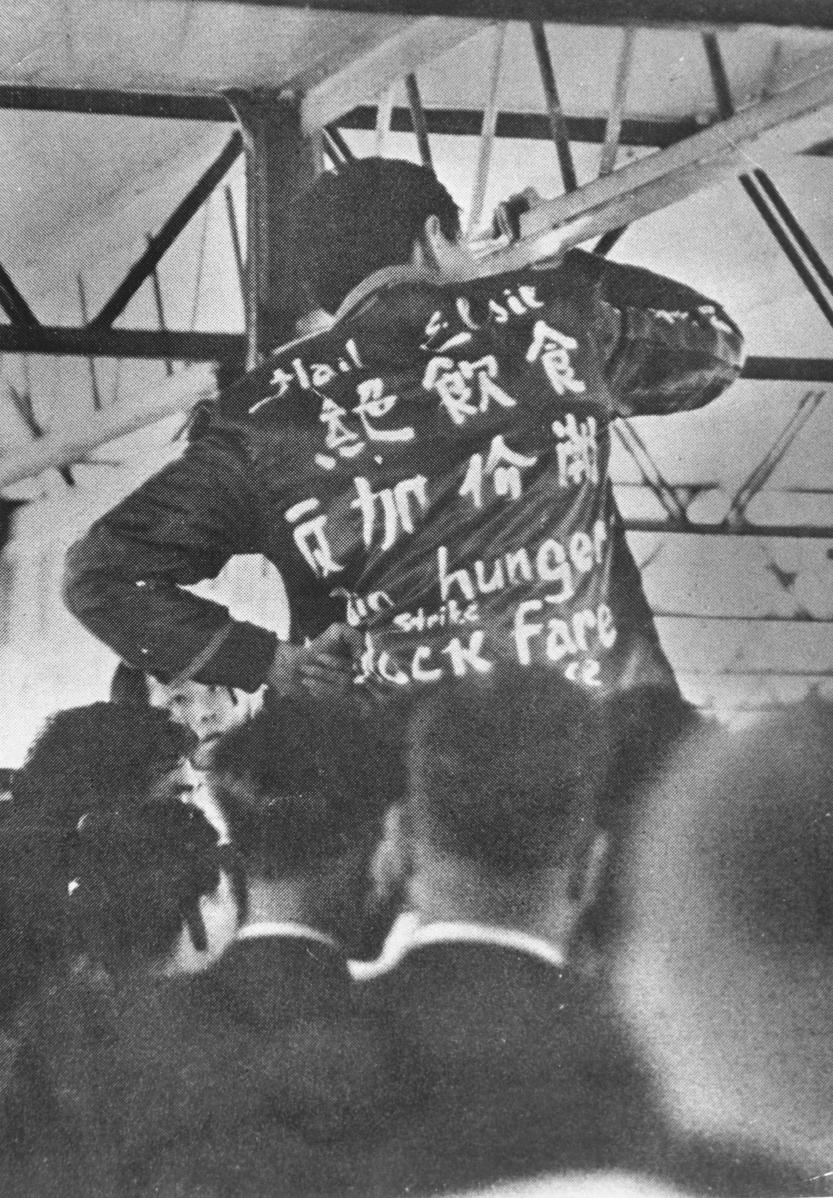

此外,圍繞着船所出現的政治鬥爭不時發生:1885年碼頭工人為反對法國攻打中國所發起的罷工;1920年代初一系列的海員罷工;1949至1950年圍繞着招商局在港船隻應投向國民黨還是共產黨而引發的「革命鬥爭」;中共建政後,國、共勢力滲入碼頭和船塢工人之中等等。最著名的衝突莫過於1966年因為天星小輪頭等加價五仙,觸發大規模暴動。再者,香港島山多地少,土地的得來,全靠開山和填海,而每次填海,最受影響者自然是已佔有臨海地段的業主。因此,政治鬥爭的其中一個焦點是這些業主在填海前後與港府的角力,最早者見於19世紀中葉,港督寶靈(John Bowring)提出中區填海計劃時已發生,角力的結果是中區填海計劃推遲了整整四十年才開展。

掌握了船,你便掌握了大半本香港史。我的枱頭放了一艘天星小輪模型,讓我的思緒可以隨時飛到那個平行空間以便「戀殖」。香港中環碼頭有一個很不錯的「香港海事博物館」,我推薦大家參觀,對於了解香港航海歷史很有幫助。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。