月旦時事之外,才子陶傑近廿年重新提起兒時眷戀的畫筆,記錄瞬間印記。他好哲理性思辯,又愛紙上感性抒情。作為人間遊戲,每個人都應該有格,但他認為創作必須純粹的「無心插柳」,為市場「有心栽花」必然矯情無味。世上有假情假意、假雞蛋甚至假處女膜,「但藝術家的真情騙不了人。」

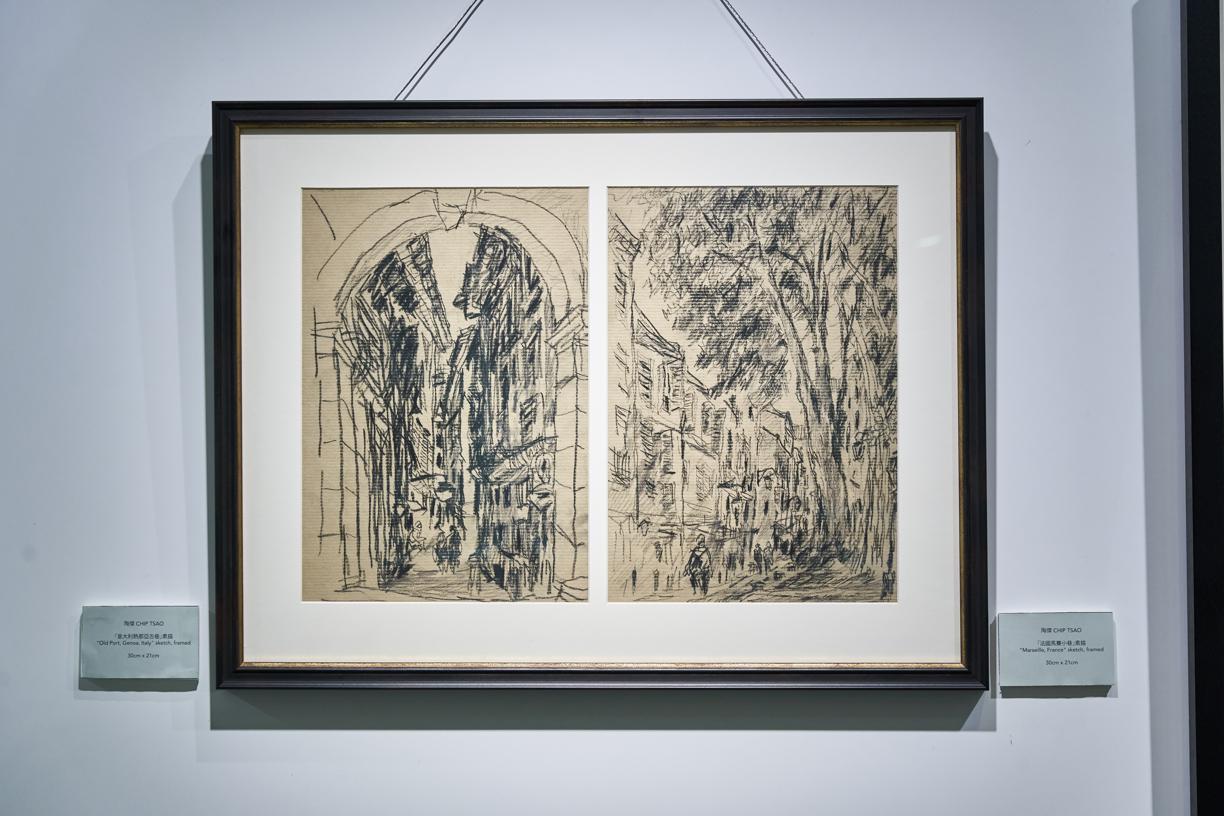

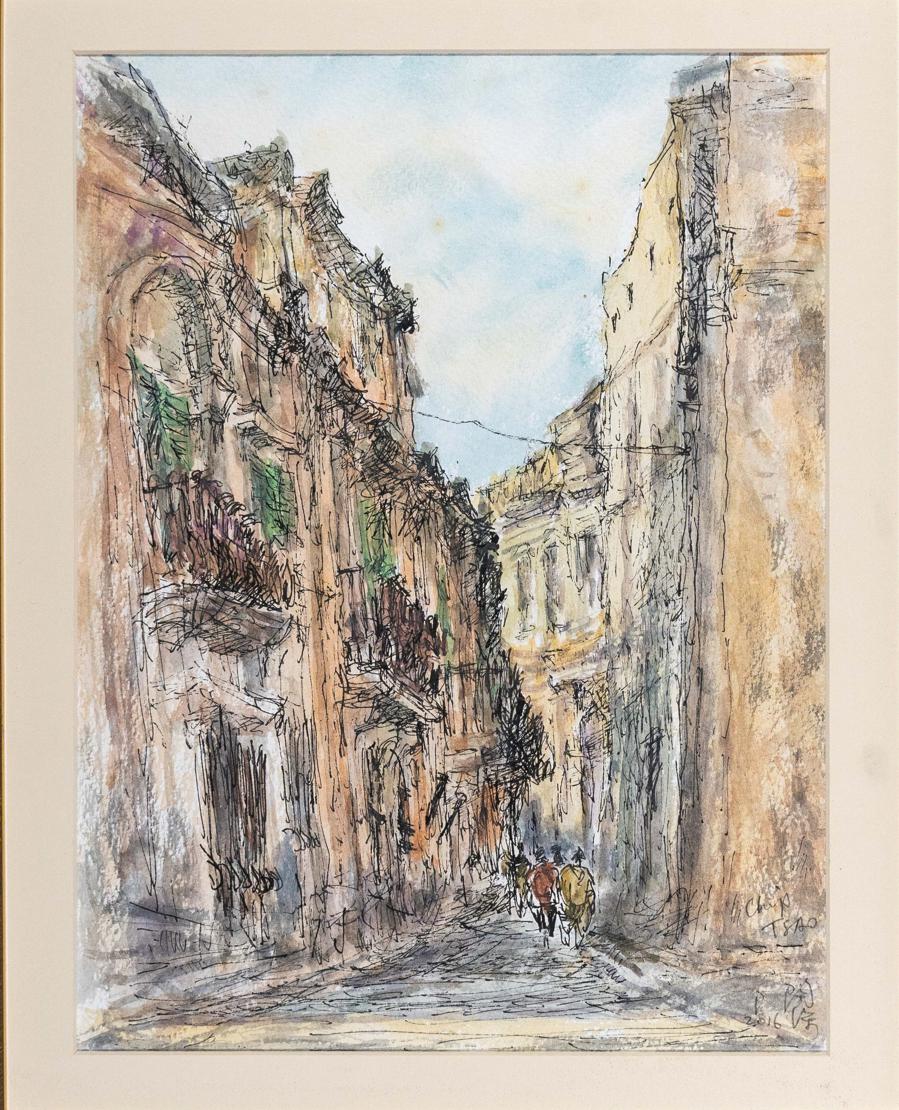

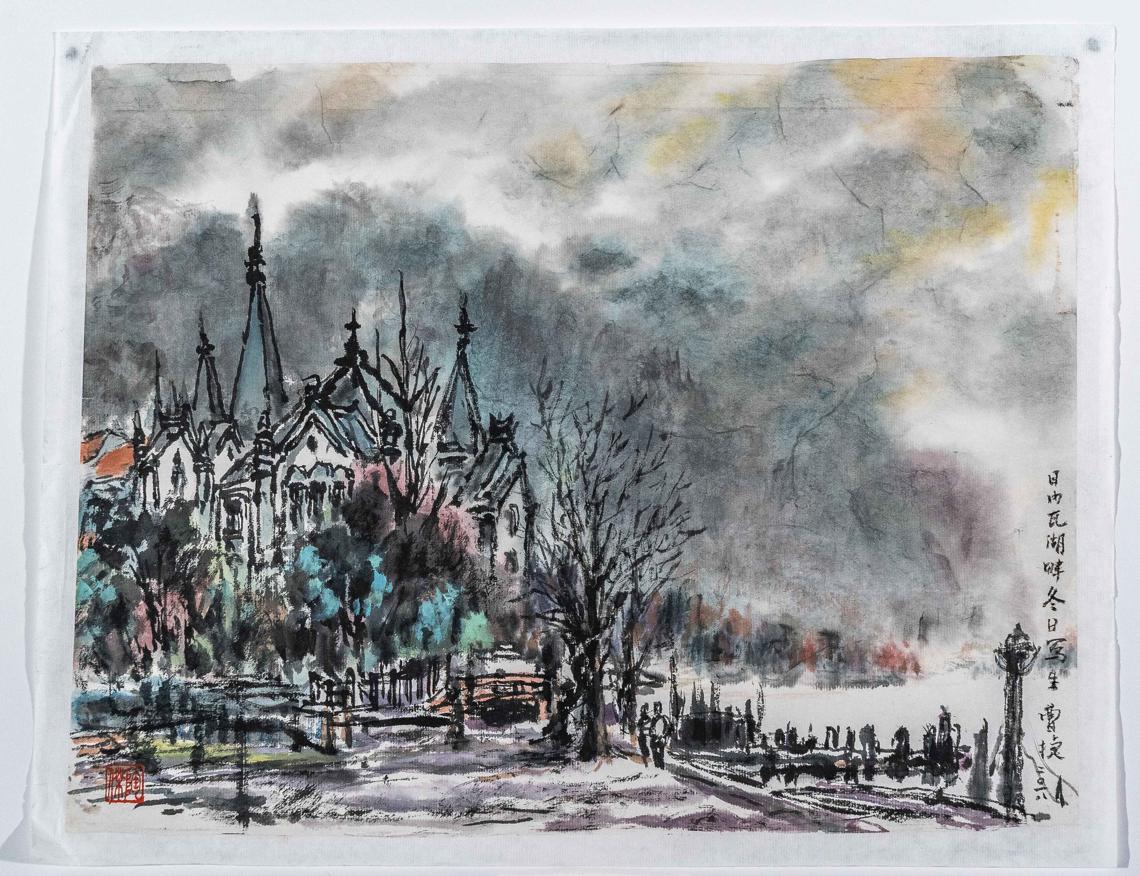

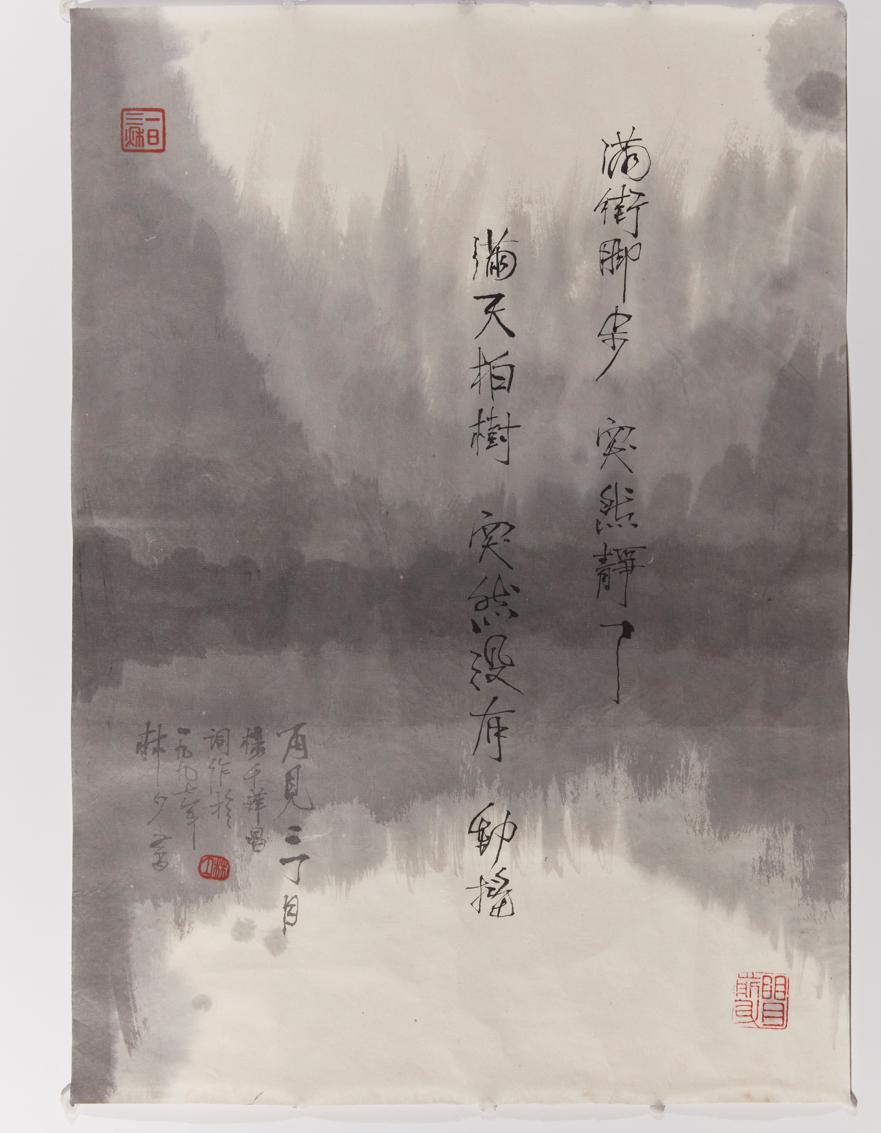

陶傑首次和林夕聯手,將於上環一家古董店舉辦展覽,畫作配書法四手聯彈。他周遊列國的速寫,妙腕生花;與詞人的真情書法散落於酸枝家具、老文房或沉香柱中間,有種時空地域穿越之感。

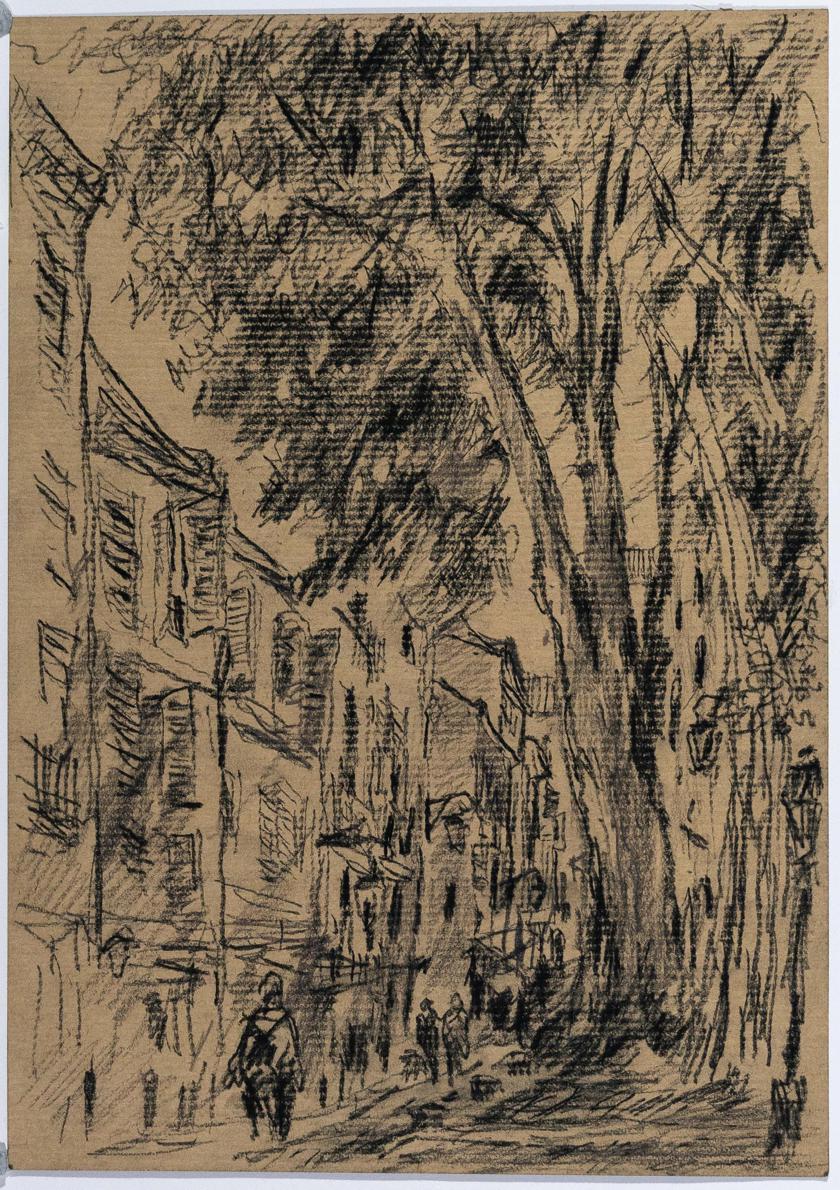

陶傑站在一幅倫敦西敏寺外的速寫前陷入了沉思,那裏埋葬了亨利三世和霍金,也埋葬他段段英倫回憶。「大學畢業後我在倫敦工作9年,經常來到這裏,過去100年,邱吉爾走過這裏,我每次走過會湧現第二次世界大戰的畫面;回想30年前行過的人已消失,只剩風景。」活了62年,感性的才子談人與地方的聯繫,不由霎時感觸。景物依舊、人事全非。

他說,每個人最好一生上三次巴黎鐵塔頂:第一次畢業旅行帶男或女朋友;第二次私定終身前帶未婚妻;第三次喪偶後獨自或帶子女一起去。「三個不同階段,你會赫然發現全宇宙只有巴黎的景致才明白你心情。」我打斷才子的思緒問:「為甚麼喪偶後不是帶第二春登高?」才子咧嘴笑道:「大膽!哈哈,夠隨心,我鍾意。」

空無自性,隨緣聚散。人生最是無常嘛,何不隨性一點,活在當下?

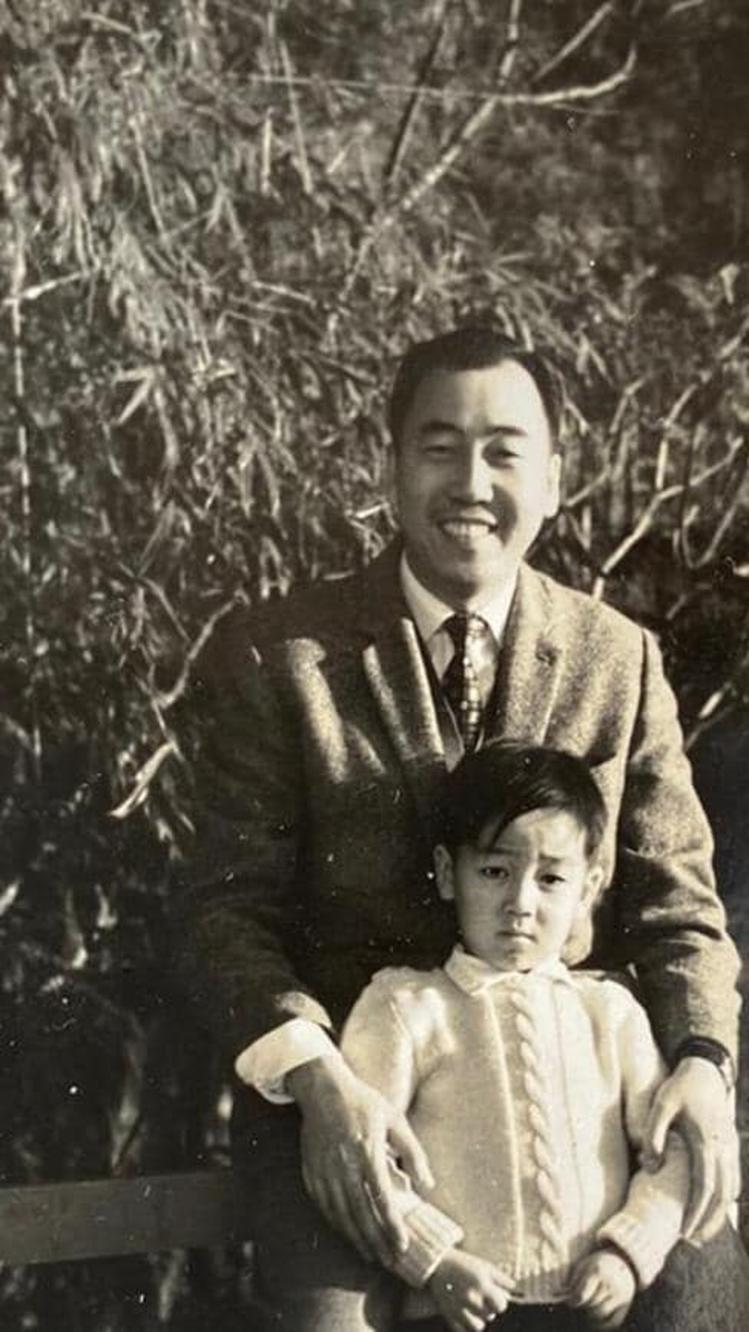

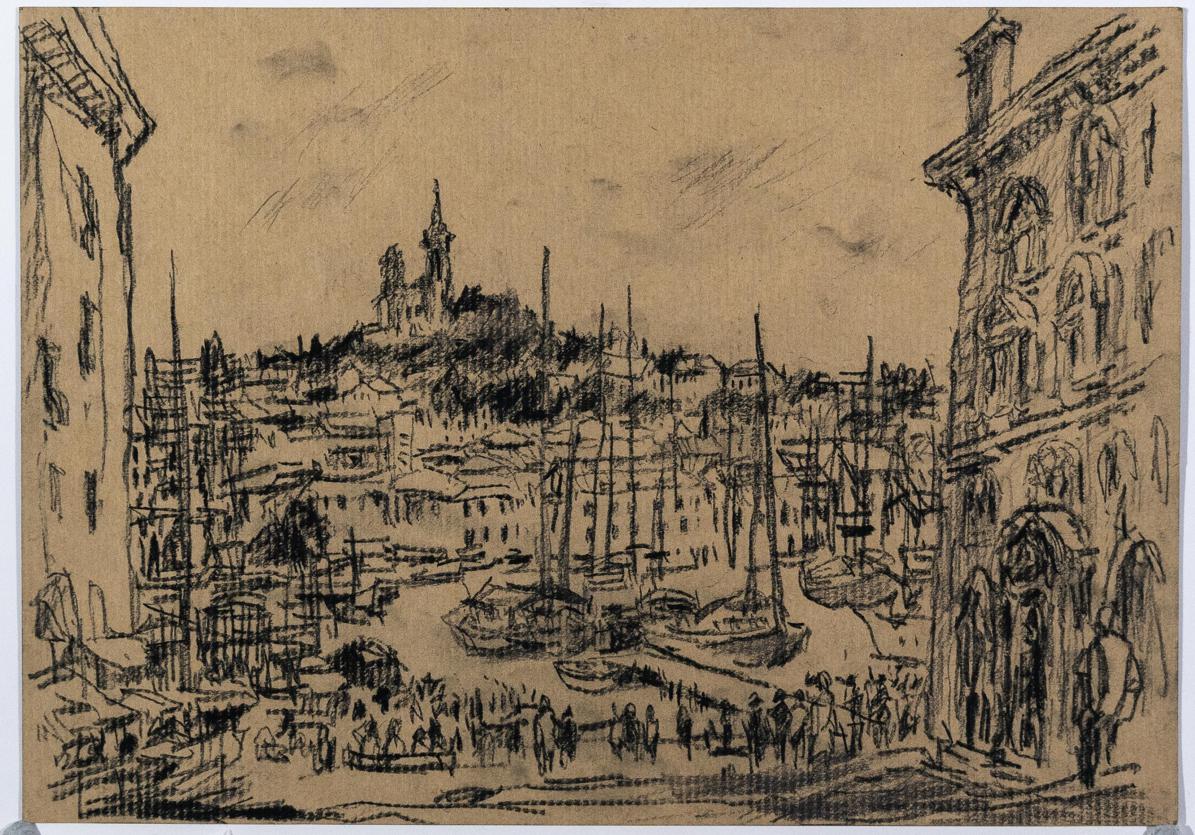

陶傑最是感嘆的,是一幅意大利寫生,寫於他跟父親曹驥雲2019年的最後旅程。「我跟父親坐郵輪到熱那亞和馬賽,我看着爸爸背影走入一個地方看櫥窗,一年後爸爸離開,有時我後悔當時若冇畫這幅畫,就多半個鐘陪爸爸,但當時我冇跟佢行入去,所以而家就多咗幅畫。」五十年代從南京來港的曹驥雲,去年初以92歲高齡辭世,當時陶傑發洋葱文指「來生願再做你的兒子」。

陶傑解釋,凡是洋溢滄桑感的地方,他會為速寫添上顏色,類似攝影運用黑白和彩色菲林表達情感。他更呼籲年輕人疫下別躲在家只做鍵盤戰士,要親手執筆培養美學修養和感受世界。

原來,陶傑讀嶺南中學時已加入盧巨川創立的嶺海藝術專科學校(嶺海藝專)習畫,十多歲已跟歐陽乃霑與江啟明到處寫生。「昔日香港有兩家專授繪畫的私校,一家是九龍佐敦的香港美專,校長陳海鷹;另一家就是告士打道的嶺海,校長盧巨川。美專好似牛津大學,嶺海就是劍橋。」盧巨川是徐悲鴻弟子,卻畫得一手絕妙的英式鋼筆畫,吸引陶傑追隨門下。

在那段好奇的臨摹摸索期,推動陶傑寫生的熱情,強於小男生荷爾蒙的衝動。「放學後便抓住畫板通山跑,到木屋區爬上屋頂畫到七、八點才回家,經常被屋企人罵不好好溫書。」

少年陶傑甚至想過要當職業畫家,但理性的右腦勒住了他。「身邊親友與父母勸導,除非是萬中無一的曠世畫才,有信心當畢加索或張大千,否則就別妄想。」於是,陶傑懸崖勒馬,在英國華威大學念英國文學,並於倫敦大學政治經濟學院拿了國際關係文憑,保障了自己的生計,但對藝術的熱情一直未有放下。除了在英國念書時有七八年苦讀、1997年回歸後有十年八載要努力工作供樓,沒有作畫,其餘時間他一時興起就會妙筆記瞬間,走訪美術館也是家常便飯。最近廿年外遊的時間增加,他更會帶畫具出遊,捕捉各地風景。

藝術的確有點玄,陶傑揚言但丁寫《神曲》、貝多芬寫《第九交響樂》、莫扎特寫《安魂曲》,他懷疑其實是上帝的神來之筆,並落落大方地分享出竅經歷。「就好似鬼上身。試過寫生畫到很緊張的時候,在一瞬間真的會忘我,由顏料與風景帶着你走,甚至會感到沒有呼吸一樣,很神奇的,這也是藝術最迷人的地方,有人稱為天人合一或靈魂出竅。」

陶傑還提到一個怪現象,內藏觀照世界的密碼。「畫好一張作品像生了個仔一樣,第一眼覺得個BB很醜樣、面目猙獰,但三幾日過後你會覺得很順眼。因為你入神創作與完成回到現實,切換的是一對『出世』和『入世』的眼睛。」

筆耕幾十年,陶傑對文學甚至人生的理解,都受視覺藝術影響,引發浮想聯翩。他從米高安哲奴、拉斐爾、達文西、莫蘭迪學色彩學;他視王無邪是香港畢加索;看呂壽琨禪畫中的反叛;楊善深植物與動物畫的世界觀;黃般若化古創今的精神內蘊;司徒綿油畫中的人文關懷;留學意大利的油畫家陳學書的神鬱,還有從李可染、吳冠中之嶙峋與線條看到時代的纍纍傷痕。

說到興起,他洋洋地念起王維的唐詩「明月松間照、清泉石上流」;還有李商隱的「曾是寂寥金燼暗,斷無消息石榴紅」。「這些不就是一幅幅山水畫?我寫專欄寫到感性位,總是畫面先行,文字和繪畫有一種interchangeable 的交融。」他幽幽一笑道,更進一步反駁藝術修養無用之說,「平時我說話時也在經營畫面,鑑賞藝術或美學教育協助一個人溝通與交際,讓他做好作者、畫家甚至良好溝通者的角色,現在社會充斥『高分低能』、讀書叻有技能但不懂做人的人。」

他批評說,香港昔日有藝評家、美學家,但現在卻缺少藝術教育,最可悲是自我審查阻礙藝術甚至社會的發展,最近M+收藏艾未未諷刺作品風波就是一例。「自我審查最可悲,雖然艾未未那一組作品不是我杯茶,我也覺得最高的藝術並非用來諷刺抽水,應該是感動世人。但我不介意別人以玩世不恭的手法來表達心思,或者三百年後有人感動呢?但動輒抹殺作品也同時抹殺萌芽中的藝術家。」

時光荏苒,陶傑坦言,年齡不同,心境不一。「以前學的是技巧與基本功,好像學功夫般學紮馬,關注透視、光暗對比、功力,慢慢就要烹燉出個人風格,那是畫家最難突破的一關。」踏入耳順之年,陶傑笑指現在畫畫沒有包袱,為所欲為。「我見到很多職業畫家很辛苦,他們要走商業路線要顧及市場品味。量化寬鬆下很多人買藝術品猶如盲目買磚頭,當然令畫家生活有改善,但一旦連畫家都把自己作品視為商品,就很可悲,這是兩難的局面。」

疫下自閉不能外遊的日子,陶傑不時會躲在家裏畫靜物、花草,他最想回到舊時在香港到處寫生,但一來周圍多人又要戴口罩,二來太多人認得他,很難在沒干擾下暢快揮筆。「30年前我畫過榕樹頭,現在最想畫一張榕樹頭和城門水塘樹林的大畫。」陶傑托着腮露出他的招牌諗樣,如是說。

4月23日至5月31日

上環荷李活道72號燕譽堂

採訪:鄭天儀

攝影:周芝瑩

部份圖片由受訪者提供