街市,在社區中毫不起眼,但又不能取代。不論親自下廚、還是外出用膳,當中食材也是來自這個平凡簡陋的地方。這次我們到訪三個不同年代的街市,感受街市的生活脈搏。

黎明時分,寧靜的街道上有幾位叔叔姨姨,搬動着看似沉重的發泡膠箱。日復日,年復年。嘉咸街的檔主幾乎年中無休地重複這些工作。「全年只得年初一會休息。」余小姐是嘉咸街蔬果檔的第三代人接班人,由於父母年邁,2000年她決定接手經營蔬果檔。每天凌晨4時會到果欄購買時令水果,然後約7時便回到嘉咸街準備開檔,一直到晚上8時才下班。

嘉咸街街市是全港現存歷史最悠久的市區露天市集,有近160年歷史。由皇后大道中到結志街,一條長長的斜路,佈滿大大小小的攤檔。余小姐每天就要在這裏上上落落,搬貨收錢等。「在這裏工作很辛苦,腳痛是必然的。我父母,甚至現在自己也會腳痛。」縱使每天工作逾10小時,但她不忍心祖母及雙親留下來心血白白消失,因此到現在仍然堅持工作下去。

余小姐現時有兩個屋仔攤檔,這些攤檔全是2015年市建局決定重建後才設置,「以前沒有檔口,都是地攤,地上畫了一格格。」余小姐憶述。她指過去有很多傭工和家庭主婦前來買菜,那時部份人甚至會一次過購買十斤八斤蔬菜。雖然現時家庭人數減少,亦較少人日日買餸煮飯,但由於半山的居民也會前來幫襯,故部份成本較高的蔬果,如手指牛油果,也會較易售出。

雖然街市的環境和貨種都有變化,但街坊間的人情味卻保存得很好。採訪期間碰巧遇上余小姐的朋友在攤檔幫忙,「她也是我的客人,人很好。光顧我們之餘,又會在這裏工作。」余小姐表示自小在嘉咸街街市生活,很多街坊都陪伴她成長,也會關心余媽媽的身體狀況。在她眼中,在街市擺檔不會發達賺大錢,但卻為她帶來無可取代的滿足感,「客人說好食,我就會開心。」

三十年代開始,政府開始興建室內街市,希望改善環境衞生。在嘉咸街旁邊便有一座三層高的中環街市。「當年建立這個街市,將西方較先進的衞生觀念帶給華人。」香港史學會總監鄧家宙博士表示,礙於香港人口數量上升,供不應求,室內街市無法取代露天街市。因此,不少舊式室內街市外圍,都會有露天街市,油麻地街市就是其中一個例子。

油麻地街市在1957年落成,有鑑於當時中環街市的運作模式成功,便推展到其他地區。那時街市通常會建於華人人口稠密的地方,如油麻地街市就位於新填地街,鄰近天后廟,是當時華人主要活動的地方。街市附近亦配備公共衞生設施,如公共廁所和浴室等。

鄧博士帶我們走進油麻地街市,街市的地下和一樓仍有不少檔販商戶,二、三樓則無法進入。走到樓梯時,鄧博士指該時期的街市都設有中庭,「街市最重要的是空氣流通,例如劏魚(的腥味)和菜味就不會困在這裏。」

到七十年代,人口急劇上升,為了騰出更多空間,政府開始將室內街市,與圖書館、熟食中心等結合在一幢建築物內,即是現時常見的市政大廈。現時大部份室內街市都是在市政大廈或大型屋邨內,原來有一些公共街市建在私人屋苑,大埔寶湖花園便有一個只有一層的公共街市──寶湖道街市。

寶湖道街市賣食材的檔口不多,更多是花檔和改衣檔,「我記得小時候有幾檔肉檔,有一排活雞檔和魚檔。雞檔檔主個仔係我朋友,成日一齊喺街市附近玩耍。」35歲的阿業從小在街市長大,放學後便會待在母親的花檔裏。他表示自禽流感爆發後,活雞檔便開始消失,加上部份檔主退休,街市售賣食材的商戶越來越少,選擇少街坊便不願來這裏買菜,生意差時檔主也放棄經營,形成惡性循環。大埔街坊要買餸,會到鄰近的大埔墟街市,寶湖道街市就成為買花改衫勝地。

約10年前,阿業的母親健康轉差,他便回來接手花檔。採訪時阿業在我們面前示範紮花束。他的手法純熟,不消數分鐘已經紮好,「我接手前基本上沒有任何種植知識。」他說當時最令他失落的是不懂回答客人的問題,如香草是否需要陽光等。於是他便決定進修園藝知識。阿業憶述,當時約7點下班,要立即趕去九龍上堂,約晚上11點才回家。但再辛苦也好,他還是希望到花檔工作,「媽媽靠這間舖養大我們數兄弟姐妹,出於親情也好,報恩也好,都要會回來幫忙。」他對可以延續這間養大自己的花檔而感到自豪。

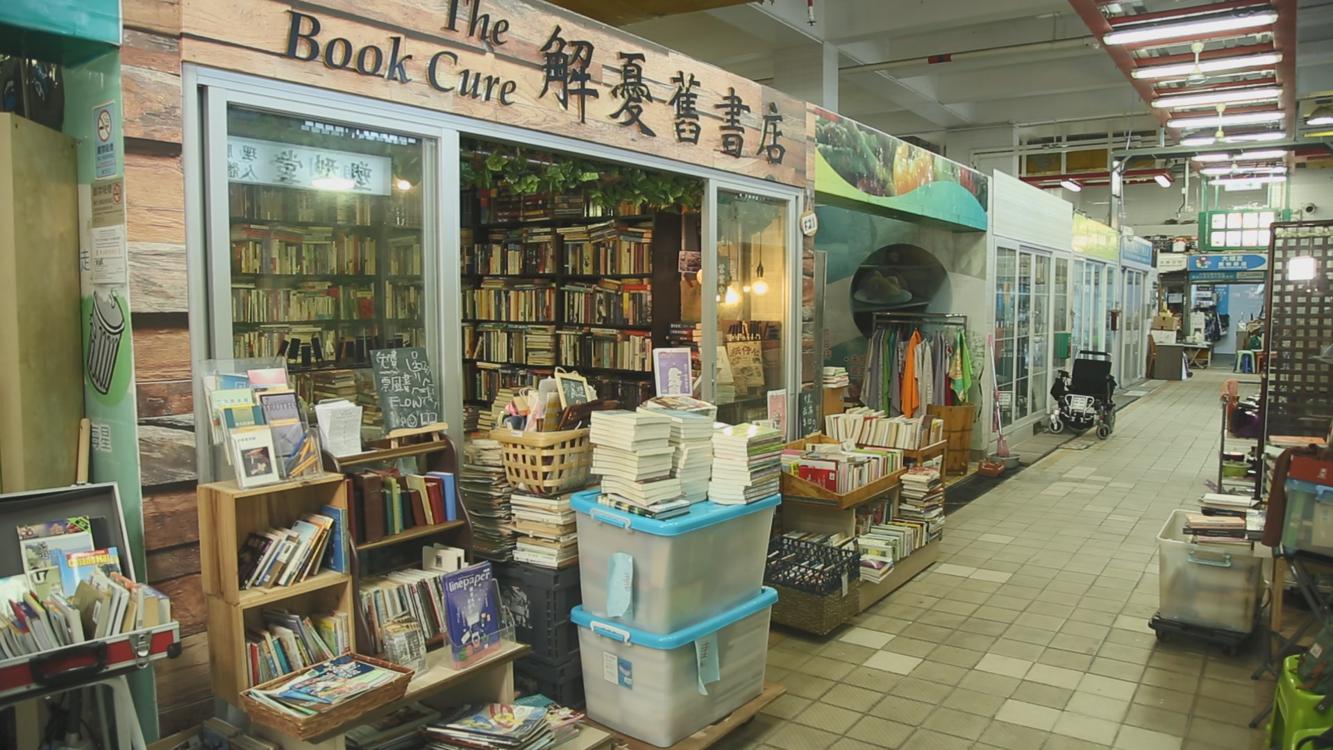

即使新一代願意接手,這個街市始終較難做到如大埔墟街市般興旺。此時阿業卻說:「這裏是一個有自己特別節奏的地方。」他舉例指這裏有一間解憂舊書店,有不少漂書人也會前來。與其要做到一般街市的模樣,不如引入一些特別的商店,營造一個與別不同的街市。

記者:麥景朗

攝影:蕭志南、伍永健