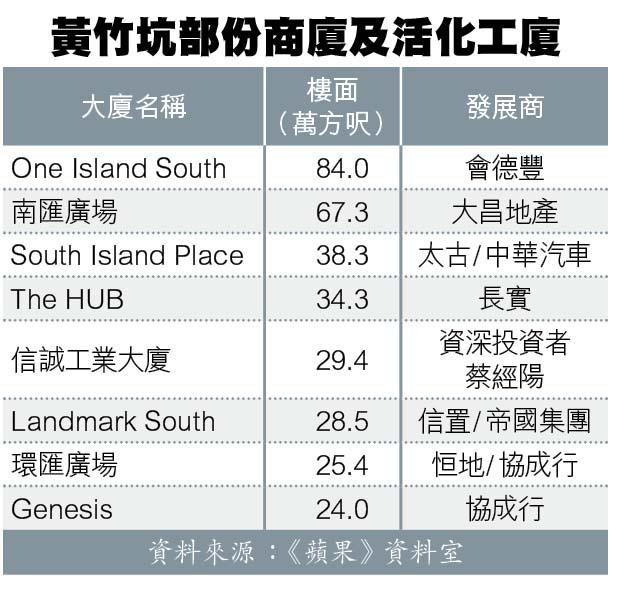

【本報訊】在鐵路及活化工廈政策下,黃竹坑近十年來急速轉變,過往空置率極高的工廈,在多個地產財團爭相插旗下,令整區新式商廈樓面至少變身成逾400萬方呎。與中環相隔三個站,惟區內商廈租金徘徊22至25元,幾近中環甲廈3折價,成為大型品牌在中環、金鐘的後勤辦公室。區內舊式工廈「麵粉」價更搶貴至每呎9,000元水平,與十多年前門可羅雀的荒廢工業區,對比強烈。

早於50年代,港英政府為配合本港工業起飛,在港島沿岸填海闢地興建工廠大廈,黃竹坑區逐漸發展成輕工業集中地。不過,80年代製造業北移,黃竹坑出現大量空置工廈,2010年政府推出活化工廈政策,容許工廈免補地價改裝或重建為商廈、酒店、藝術工作室等,早年在黃竹坑持有廠地的發展商,期望政策救活工廈。

老牌發展商協成行1953年投得的佔地2萬方呎好景大廈,現為區內首幢活化工廈創協坊。創協坊租務部(寫字樓及即用辦公室)主管黃景堯指,黃竹坑於50、60年代主要製造塑膠、玩具,70年代轉型為紡織、印刷工業中心,及後廠商因成本問題逐漸北上,工廈多丟空成貨倉。

該廈2012年展開活化工程,耗時三年改裝,總面積約24萬方呎,樓高22層,其中4層為零售層,附設超過3萬方呎的租戶專用會所、健身室及空中花園。「南區比較relax,好多外國人居住,可以輕鬆少少,唔使好似中環咁緊張。我嘅主題係work-life balance,希望成為有文化色彩嘅商業大廈,同保留少少舊元素」。改裝不比重建簡單,工業大廈窗戶偏細,但寫字樓需要較強採光度,於是將窗戶逐一擴大,同時要翻新貨𨋢、改變洗手間位置。現時創協坊的空置率不足一成,租金每呎22至23元,最大租戶是有600名員工的工程公司,因方便處理港島南岸工程而搬入黃竹坑,租用9層共8萬方呎作辦公室。

疫情持續逾年,中環甲廈空置率創新高,相比之下黃竹坑租務反而較穩定,過去一年創協坊僅得一戶畫廊退場。黃景堯相信黃竹坑有力爭取成為中環以外的商貿中心,「現時好多大品牌唔需要喺核心地區營運,可以喺度做back office、會計等,將其他部門decentralize喺呢區。相比中區甲級寫字樓租金每方呎徘徊70至100蚊,黃竹坑商廈租金幾近係中環3折」。