【本報訊】奪去昔日的自由空間,重建出規條多多的「受限區域」,就是市區重建的老調。最新範例是近日啟用的裕民坊商場。新落成的裕民坊商場對出為公眾休憩廣場,場內列出長達26項規則,採訪、唱歌等活動均要事先申請。有關注團體形容規則相當嚴苛,降低用地的公共性,淪為上蓋豪宅的「後花園」。

記者:劉詩敏

觀塘市中心重建項目是全港最大規模的市區重建項目,原本的小販市集重建為裕民坊商場及上蓋物業「凱匯」,對出的公眾休憩廣場,屬「私人發展公眾休憩空間」,由裕民坊管理有限公司負責管理。雖然廣場24小時開放,並放置小量椅子供途人休息,但大多人均是路過,未有駐足休憩。

廣場上放置了一塊「水牌」,詳列多達26項規則,包括禁止未經許可的「遊行、演說、表現及其他公眾活動」、禁止「進行任何遊戲而影響或干擾其他恰當地使用公眾休憩空間的人」、未經許可不得「操作或彈奏任何樂器或其他器具」,甚至採訪活動均需預先申請,反之,管理公司人員有權在內拍攝,錄影,或複製任何人士影像或聲音和用於任何用途。

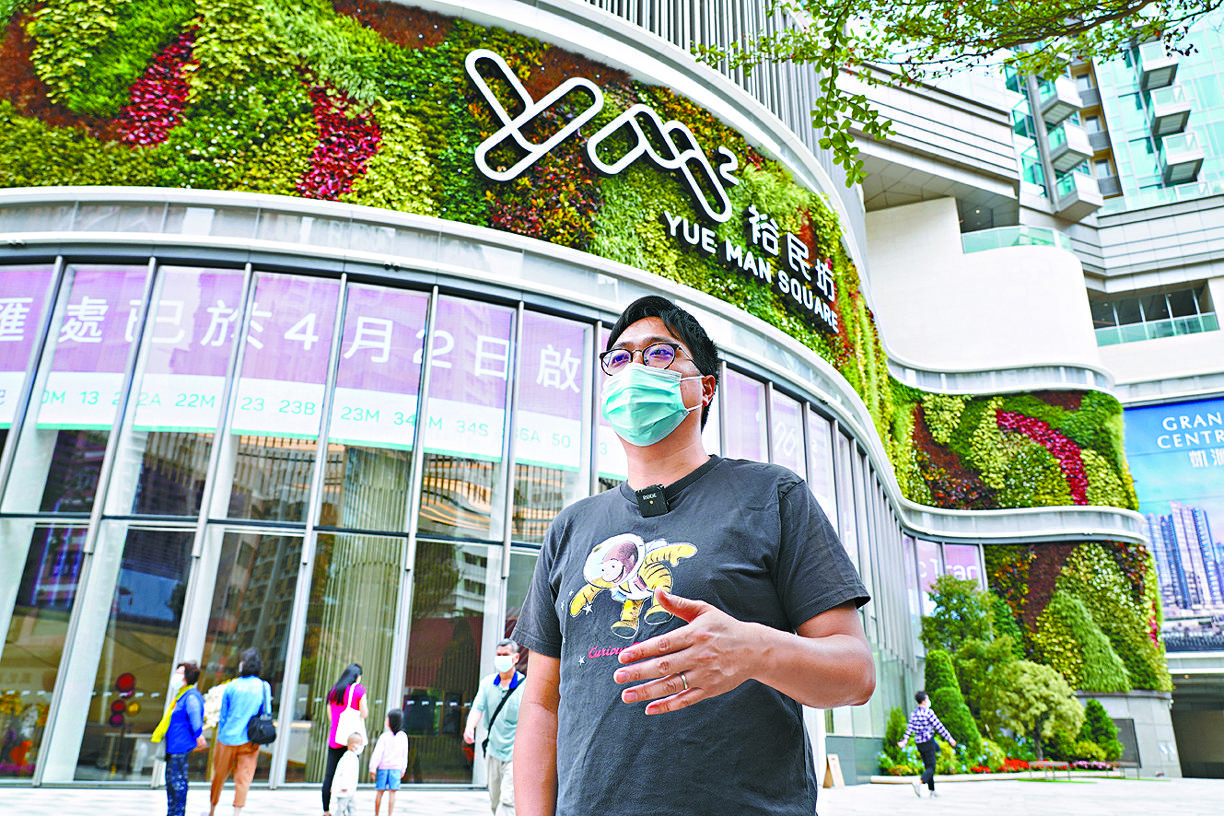

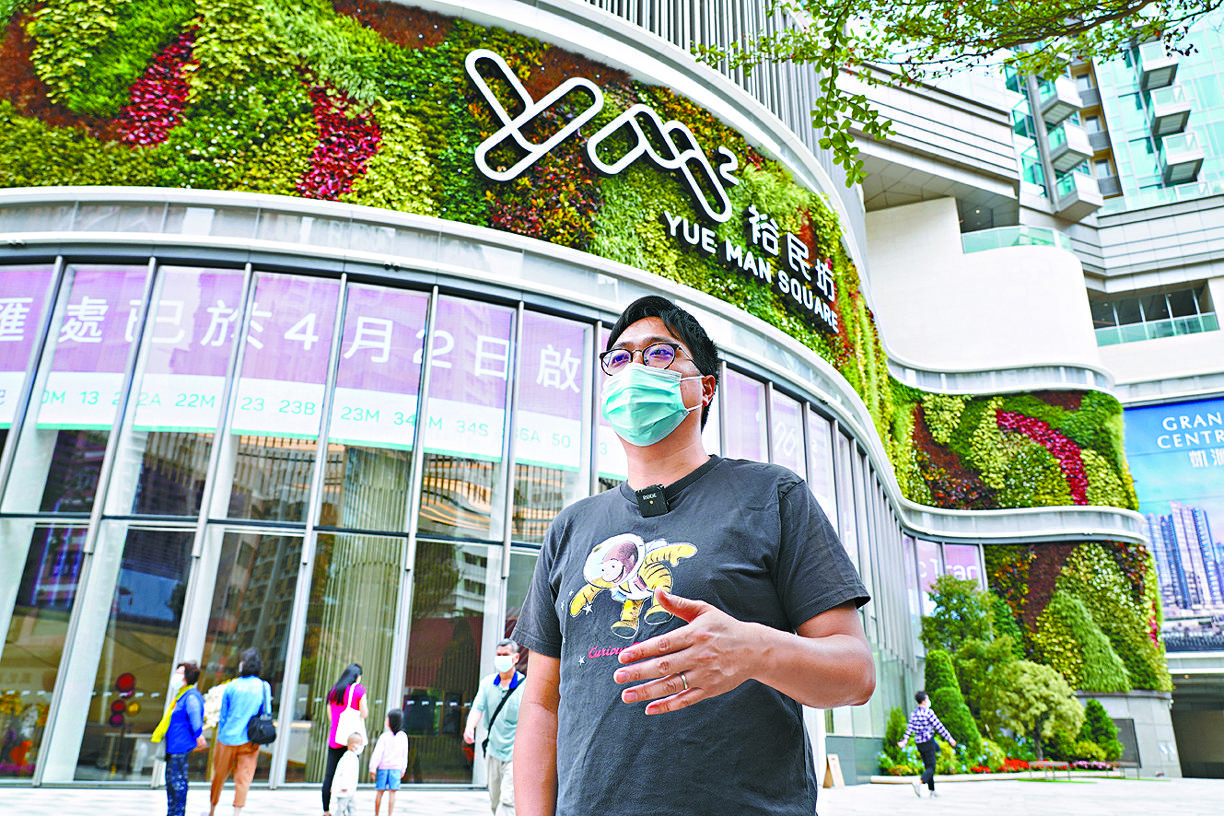

本報到場拍攝時未被阻止,但有保安在旁察看。「活在觀塘」發言人袁智仁形容規則相當嚴苛,扼殺該處的公共活動,認為即使未被趕走,但條例賦予管理人員權力趕走市民。

袁稱,觀塘是全港最貧窮的社區,不少住戶均居於劏房,需要空間乘涼、娛樂,惟重建後空間的公共性大幅減低,該處約定俗成的活動如盂蘭節化寶拜祭將不復見,公眾休憩廣場僅屬出入商場的通道,在不准進入草地範圍下,街坊難以停留休憩。

未來整個觀塘重建項目公眾休憩用地達9,348平方米,綠化空間比例佔主地盤面積超過三成。袁智仁認為,公眾休憩用地應予公眾自由使用,重建項目只追求綠化面積的增加,但未有衡量街坊能否真正使用到相關設施。

袁智仁強調,重建前的裕民坊大多是單棟式建築,重建亦令多條街道消失,現時只將巴士站及市集變成商場一部份,發展商可發展上蓋物業,「發展商其實冇蝕到……公共空間係唔存在,公眾休憩廣場變成私人屋苑嘅後花園。」

市建局回應稱,為確保不同年齡的使用者都可安全、舒適地享用公眾休憩空間,因而訂立詳細規則,並委以管理公司作管理,有關規則是根據發展局的《私人發展公眾休憩空間設計及管理指引》的基本原則而訂立,管理公司在執行時須符合「不得阻礙公眾通道、騷擾及影響私人物業住戶的安全及私隱,亦不得妨礙其他公眾享用」的大前提。