港人移居台灣人數屢創新高,且多傾向在當地置業落地生根。港人在台買樓,除注意地段、環境、交通和價錢等因素外,應留意樓價中公共設施所佔比例,即所謂的公設比,而非實用率。有台灣人置業時明知樓價包含「虛坪」,但若能換來KTV及戶外SPA等公設仍心甘情願,但因簽約時未有留意魔鬼細節,結果現實卻不似預期;有移居當地港人認為,最好先租後買,了解清楚才決定,並提醒港人在台買樓容易賣樓難。

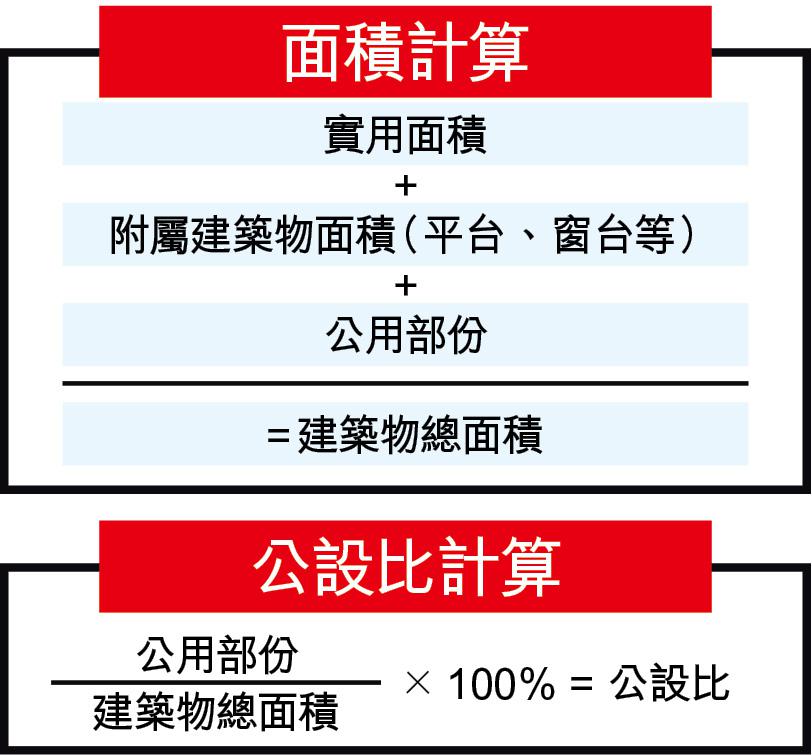

公設比是台灣業界賣樓用語,法例中沒有這名詞,也沒有正式定義或規範。當地房地產網站顯示的「權狀面積」是指土地及建築物權狀(類似香港的樓契)上展示的面積,公設比就是共用部份除以建築物總坪數(公共設施+主要建築物+附屬建築物+停車位)再乘以100%;公設比越高代表公共設施所佔的坪數越高,亦即個別業主所擁有的單位實用面積越低。

手機用戶請按此放大圖表

台北永和里里長曾富榆向本報表示,其奶奶因筋骨痠痛常要泡湯,她在2014年斥資3,000萬元新台幣(下同,約819萬港元)在北投買下有溫泉設施的豪宅,當日她與丈夫參觀露天SPA及室內湯屋時,銷售人員聲稱因未接駁溫泉水管故無法注水,並強調已在申請中,豈料次年收樓後不久,建築商竟以遭檢舉為由,拆除溫泉湯屋。她後來始知在建築執照上該露天SPA池實則是「滯洪池」,即根本不能用來做SPA池;KTV房原本的位置竟是機房,沒有救火灑水設備等,不合法也不符合逃生安全規定。結果,其38.3坪(1,367平方呎)連車位的單位,公設比約32%,即她花了大概850萬元(約231萬港元)在公設上,部份費用是白付的。雙方其後對簿公堂,建築商最終不被起訴,住戶決定組成自救會,揭開更多公設問題。曾說,得悉近日不少港人到台灣買樓,希望以自身經歷提醒有意置業者要小心。

赴台3年的港人小湯表示,有意在台置業者最好先租後買,在打算落戶的地方租住一段日子,了解當地社區設施、交通配套是否適合自己,才因應口袋深淺去決定。她以自身經歷為例,說剛到台時先入住新北市板橋區Airbnb,後經友人介紹租住海山區一個單位,婚後與奶奶同住在淡水區,某日在樓下大堂告示板見有同棟大廈單位放售,才決定以約600萬(約163.8萬港元)入巿。

對於高公設比的問題,她認為只要物有所用,非大而無當,加上有良好的酒店式管理,即使所購單位的公設比達到三成,她也認為並無不可。她同時提醒,若沿用香港那一套在台炒樓,不太可能成功。她說,有些人或者認為地段好,房價高,物業會隨之增值,但當地樓巿以自住為主,台灣人把物業視為幫助生活的資產,並不適合炒樓,「你以為可以好容易轉手咩?小心喊餐死呀!」

《蘋果》特約記者