導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

作為「七十後」,「香港問題」伴隨着我們這一代成長。那些已載入歷史教科書的「史實」,於我們而言是集體回憶和經歷。中英談判、八八直選、今天已不可能再發生的百萬人大遊行、新華社外冒雨集會、高唱《義勇軍進行曲》和《國際歌》,等等。那時,任何會影響香港和港人前途的事,都會觸動神經。

何謂「香港問題」?於1980年代一般是指「香港前途問題」,即中英兩國因「九七大限」需就香港主權問題進行外交談判。眾所周知,中共建國後不承認不平等條約,立場堅決,認為要在「適當時機」收回香港。

歷史上就香港問題誰的立場最堅決?可能是道光皇帝。1841年1月英軍登陸香港,道光帝震怒,三申五令收回香港。重溫之後一年多份上諭的言詞:「覽奏殊堪痛恨!朕君臨天下,尺土一民,莫非國家所有。」「英夷膽敢佔據香港,出有偽示,不法已極!」「收復香港,以伸國威,即著該將軍一力籌辦,毋負委任。」國家領導人於「香港問題」上用「英夷」一詞罵得這麼狠,嘆為觀止。可是,當「英夷」兵臨南京城下,「收復香港」的豪言瞬即化為「將香港一處,賞給爾國堆積貨物,與中國照常貿易。」於是,便有了「萬年和約」《南京條約》。

使用「萬年和約」這個詞的,是戰敗的清廷,大有一勞永逸之意。城下之盟,「不公」乃必然,惟一心求和,不再起釁已是「阿彌揭諦」。類似情況在之後兩次涉港「不平等」條約也差不多:1860年,九龍半島「先租後割」,待《北京條約》簽署後還在九龍舉行大規模領土移交儀式,由新安縣令將一袋泥土交給駐華全權大使額爾金;1898年,在列強劃分勢力下,清政府與英國進行歷時兩個月的談判,達成《展拓香港界址專條》,從此出現「新界」(即「新租界」之意)。

與間接導致第一次世界大戰爆發、歷史上最少出現七條領土主權條約、時間跨度達千年以上的阿爾薩斯(Alsace)相比,香港的「不平等條約史」不算複雜:港、九、新界之易手、分割只是一次,百多年後便「遊子歸家」,仍然可以放心說一聲「香港自古以來就是中國的領土」。

今日掛在口邊的「不平等條約」一詞,國際法長期以來都沒有這個概念,有的反而是「有約必守」(pacta sunt servanda)。1969年,規管國際條約如何撰寫的《維也納條約法公約》出現。它仍然沒有「不平等條約」,只是說若簽署條約時出現不公,條約可以作廢,惟該規定並無追溯期。換言之,1969年前訂立的「不平等條約」仍需以外交途徑自行解決。「不平等條約」一詞只能在談判桌上增加弱方的道義本錢,要求對方平等待我。所以,1924年「反對不平等條約」於國民黨第一次全國代表大會成為正式政策後,伴隨而來的是往後廿多年以收回治外法權、取消租界為目的的「修約運動」。

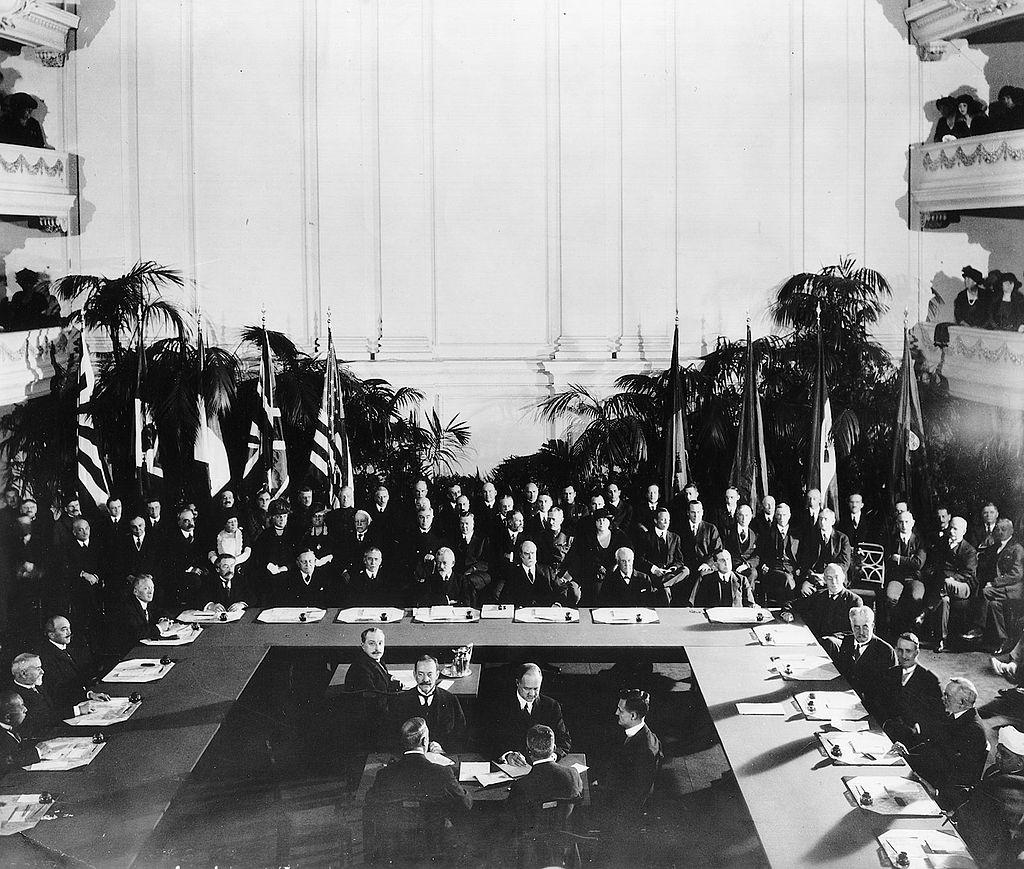

事實上,中國於1910年代已開始爭取收回香港。巴黎和會上,一邊廂德國簽署喪權辱國的《凡爾賽條約》,另一邊廂中國則首次在國際舞台上系統闡述廢除外國在華特權的理據。中國代表提出「七項希望條件」,提到「歸還租借地」:德國戰敗意味着19世紀末由德國引發的勢力範圍爭奪戰已成過去,所以旅順、大連、廣州灣、威海衛與香港新界等租界亦失去存在理據,應交回中國。

至1922年華盛頓和會,中國代表繼續遊說各國,終於簽訂了《九國間關於中國事件應適用各原則及政策條約》,山東膠州灣、威海衛、廣西廣州灣等陸續收回。蔣介石視《九國公約》為民國的外交基石。不過,英國並不賣賬,雖歸還威海衛,但堅持新界是香港不可分割的一部份,不肯就此展開談判。

第二次世界大戰期間,中國成了「四巨頭」之一,英美遂同意與華制訂「平等新約」。英美兩國認為新約旨在取消治外法權,但不包括取消新界等租借地。中方則認為,談判機會難得,遂要求在新約中加入相關內容,惟英方始終堅持不肯,甚至連承諾戰後檢視新界問題亦不願。美國亦勸中國不要「節外生枝」,結果1943年1月所簽「平等新約」不見香港或新界的身影。英國首相邱吉爾說:「我出任英皇首相的目的,並不是來主持分解大英帝國的。」

以上所述,不難看到整個外交脈絡都由英國主導;英國不願談,中國便無能為力。然而,風水輪流轉,八十年代香港前途中英談判,卻由中方主導。

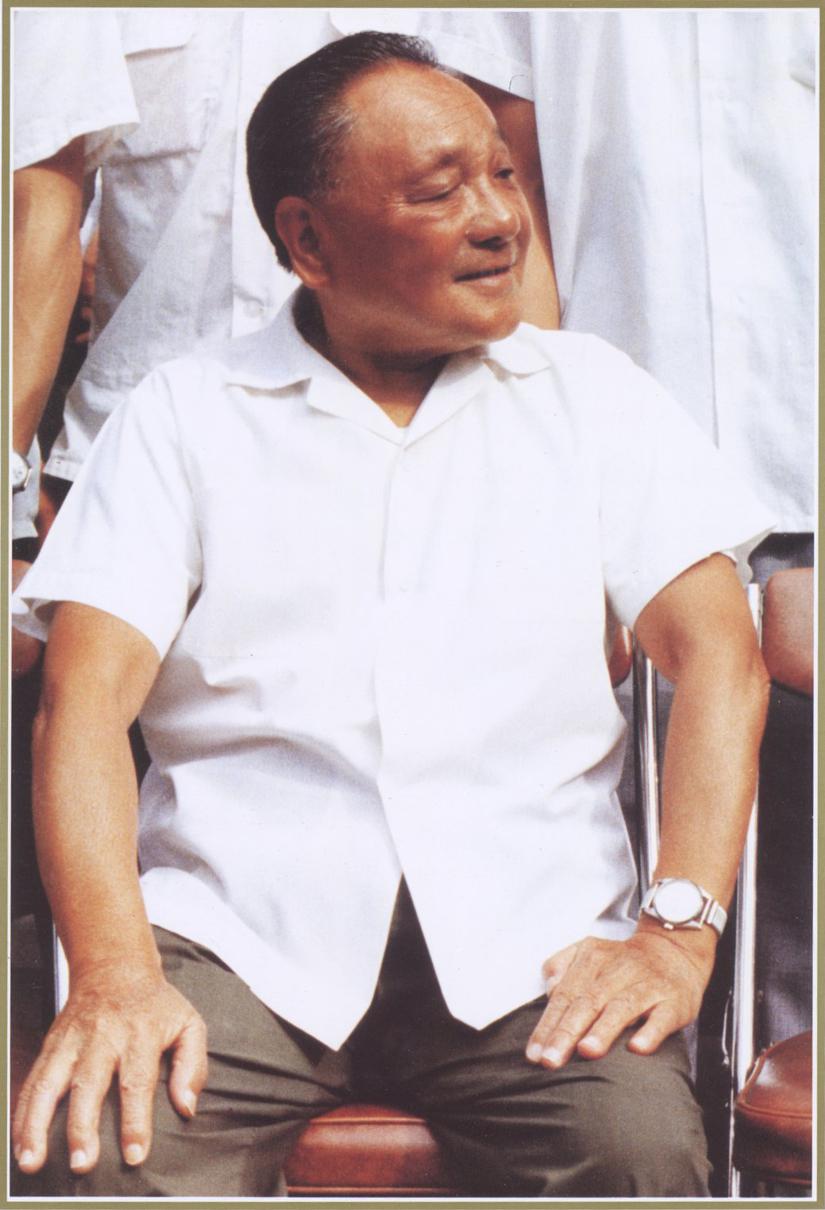

中共建政後,不時說「香港的主權總有一天我們是要收回的」;到了1982年,鄧小平提出十六字方針:「收回主權,保持繁榮,制度不變,港人治港」,隨即邀請英國首相戴卓爾夫人訪華。戴卓爾夫人那「千古一跌」,不啻為某種歷史預言。

中英談判始於1982年9月,1984年9月草簽「聯合聲明」,同年12月正式簽署。聲明規定了過渡期和回歸後的安排。談判過程有幾點值得注意。

第一,談判基本上按中方的要求和節奏進行。收回主權、一國兩制、港人治港、成立特別行政區,均為中方之意。英國「三個條約繼續有效」、「以主權換治權」等要求,均為中方否決。

第二,會談保密,內容不予公開,外間只能從會談後的公佈之中有無「有益」、「建設性」等字眼猜度進展情況。第四輪會談後沒有即時公佈下次會談日期,外間以為談判破裂,即時引發糧食搶購潮,港元滙價下跌,市民搶購美元,出現「黑色星期六」。人心惶惶可見一斑。

最重要者,係港人在談判桌上缺席。中方認為,香港既然係中國領土一部份,中國政府自然代表港人利益。當港督尤德自認代表港人,中方馬上予以批評,說尤德只能代表英國政府。談判期間,香港立法局首席非官守議員羅保提出動議,要求中英兩國達成任何協議之前,須於立法局討論。這項站在港人立場而作出的要求,被中方批評節外生枝,干涉兩國外交談判。不過,動議最後獲得通過。羅保動議說明,港人在談判中爭取自己的角色,最終以失敗告終。

順帶一提,當時中方都有說過「收回主權」、「收回香港」、「恢復行使主權」等,其意思都是一樣。今人竟不問史實,將相通的說法強分對錯,否定「收回主權」之正當性,實際上已等同篡改歷史。

中英談判的年代,是多元的年代,有異見人士劉賓雁與台灣作家陳映真相會香江,有異見人士方勵之與嚴家其在港演講,有「河水不犯井水」,有九一直選民主派大勝親中派大敗,有九龍皇帝曾灶財,有「英女皇個臭×」塗鴉,有剛出世的高考通識科,有《蘋果日報》創刊,有玫瑰園,有「千古罪人」彭定康,有李麗珊奧運第一金,有回歸前夕明天更好基金花車撞向人群,一死卅傷。

然後,有了「回歸」。

然後,有我們在默默回望過去。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。