如果梵高投胎,我希望他是Beeple。

一生潦倒的梵高英年早逝,生前只賣過一張畫,死後卻成為全球藝術標誌;Beeple(真名Mike Winkelmann)是藝術素人,靠着電腦繪圖軟件創作,上月以5.4億港元天價拍賣了一張圖檔,僅次於Jeff Koons和David Hockney成為人類藝術史上最高身價的在世藝術家,同時徹底顛覆了藝術品的定義。

還未到四十歲的Beeple,去年10月前,其作品價格一直低於100美元(約780港元)。經過「非同質化、不可替代代幣」、簡稱NFT(non-fungible token)的科技加持,他把多年來所畫的數碼畫作拼貼成作品《Everydays: The First 5000 Days》,最終以69,346,250美元(約5.4億港元)在紐約佳士得拍出。Beeple另外一條10 秒的網絡影片《Crossroad》,被美國收藏家以660萬美元(約5,148萬港元)買下。

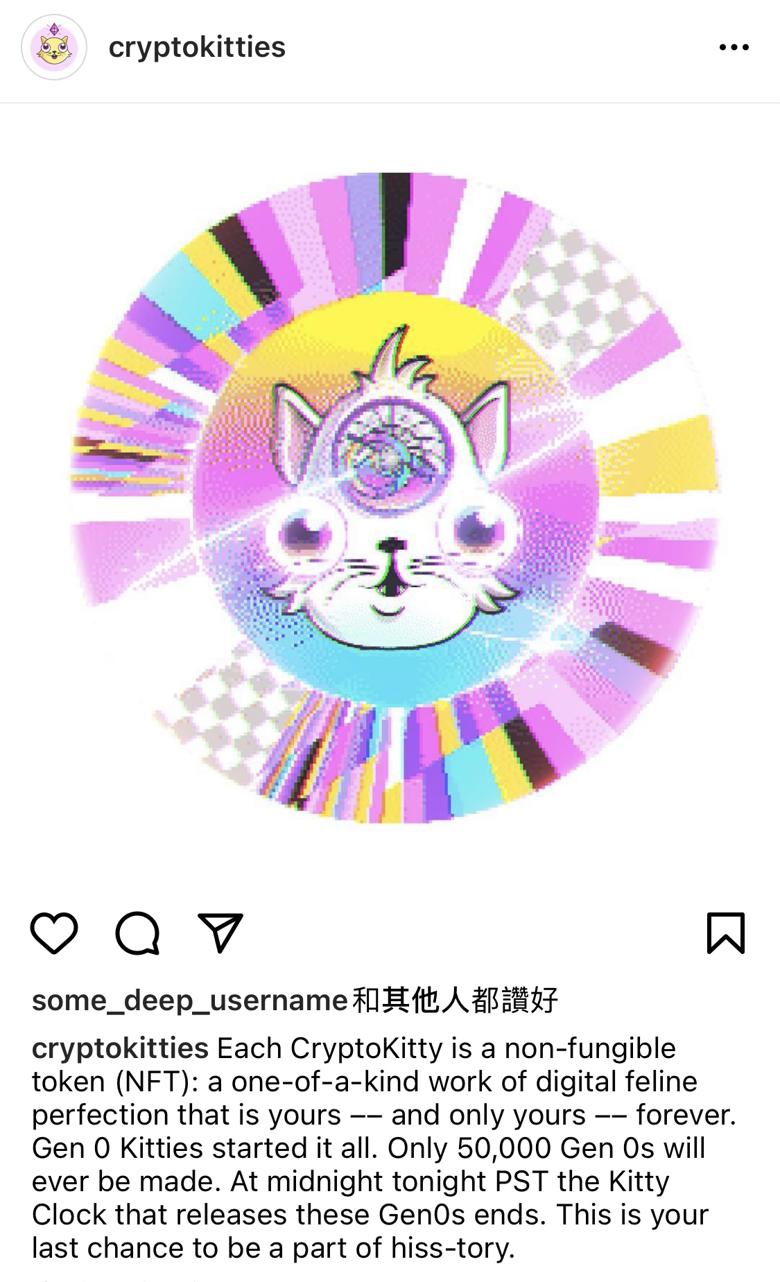

NFT是區塊鏈上獨一無二的代碼和記賬系統,可以在代碼中附上圖片、影片或任何格式的數碼檔案,把它轉化為一張專屬的數碼證書。當NFT變成智能合約後,有助於鑑定作品的真偽、原創性和所有權,確保不能在其他區塊鏈上傳相同圖像的NFT副本,每筆交易與收藏軌迹都可以追溯。其實,最早讓NFT這概念進入了公眾視野並獲得關注的NFT項目,是2017年底出現的謎戀貓遊戲(CryptoKitties,又稱加密貓)。因為「獨一無二」的性質與藝術品概念相似,於是有人利用此原理,把藝術品「包裝」成專屬的數碼收藏品以及新型虛擬資產。根據《Forbes》雜誌最近一篇文章引述,三年前,整個NFT市場價值不超過4,200萬美元(約3.27億港元);但監測NFT市場的Nonfungible.com的最新估計,2020年底,它的價值達3.38億美元(約26.36億港元),增幅狂飆700%。因為Bitcoin的成功,市場上出現了大量加密貨幣,但NFT與比特幣、以太幣(Ether)不同,一枚比特幣可以等於一枚比特幣,但一個NFT就不等於另一個NFT,每個NFT都是獨一無二的。

Beeple一夜成名,引發了加密收藏品的全球「瘋」潮,Twitter創辦人Jack Dorsey拍賣了自己15年前發出的第一則Twitter貼文,成交價是291萬美元(約2,269萬港元)。利用NFT的不可取代性,上月有名為Burnt Banksy的「藝術愛好者」,把去年以20多萬元拍下的Banksy版畫《Morons》燒掉,並在Twitter戶口直播,隨後在NFT藝術交易平台OpenSea上創建了一個NFT來代表這幅作品,標價近300萬港元。「燒毀」原作是向2018年Banksy把那幅被拍賣後自動毀滅的《Girl with Balloon》致敬嗎?未必,因Burnt Banksy的成員曾透露:「若NFT與實物並存,價值將主要體現在實物中,毀掉作品之舉令實體不再存在,價值便轉移到NFT上。」如此計算,被市場批評為掠水的「旁門左道」。已退役的日本AV女優上原亞衣也跟友人開發NFT產品讓人競投,她揚言「我在區塊鏈上刻下了我永恒的精神和愛。」

NFT熱潮紅了一些藝術素人,也造就了一眾造星的「鏈」金術師,例如NFT交易平台OpenSea和Nifty Gateway,Philips(富藝斯)則宣佈成為第二家進軍NFT的國際拍賣行,將拍賣加拿大視覺藝術家Mad Dog Jones的數碼作品《REPLICATOR》,第一幅作品是一幅辦公室影印機圖像,會分七期衍生不同的NFT數碼作品,將於4月12日至23日接受全球藏家網上競投。去年,隨着DeFi(Decentralized Finance,分佈式金融技術)的出現,加上疫下實體經濟轉向數碼世界衍生,NFT資產出現了多元變奏,crossover抵押、借貸、交易等金融交易活動,迎來了新一輪的科技爆發。因為製造NFT太容易,市場充斥着海量良莠不齊的作品,很多更不是原創,只是信手拈來再「加工」趕上炒作潮流,未來NFT市場要發展成熟,相信也要一段時間。試想想,如果你有5億,你會買梵高實體作還是Beeple一幅數碼圖呢?

NFT市場迅速崛起,出了名投機的香港人又怎會不趕上潮流?早幾天,音樂人陳奐仁創作了一段七秒長的單曲封面動畫檔案《nobody gets me》放OpenSea NFT平台拍賣一周,成功購入的粉絲同時可獲歌曲的音頻檔,並與陳Zoom對話一小時,最後以七枚以太幣、約14,700美元(約114,660港元)成交,陳指「這一次NFT浪潮將會變得波瀾壯闊」。此外,攝影師夏永康(Wing Shya)3月23日在社交平台上載他創作的第一個NFT宣言。筆者致電身在內地拍戲的Wing談NFT潮流,並率先目睹他將製成NFT的幾張經典圖片,協助製作與推廣的是「光尚文化」。

「起初在思考如何將新書《CHAOS》的精神延續,讓攝影跟其他藝術創作結合起來。一直以來,我跟很多年輕人、製作單位舉辦各種小型藝術展覽。我希望能建立一個平台給年輕創作人,剛巧NFT是一種新形態的數碼資產,數碼加密後的作品不但獨一無二,亦不再有傳統實體藝術在保存、鑑定的麻煩,空間更大。亦可透過今次合作,將傳統、新藝術元素、科技融為一體。」夏永康這次的攝影作品,會配以台灣音樂人周興哲的音樂。

網絡發展只是短短20年,卻對世界造成翻天覆地的改變。夏永康由實體菲林、數碼照到虛擬藝術,一直見證着時代轉變。「隨着不同年代、不同的技術推出,在藝術上一次一次為人類帶來了不同的衝擊。」夏永康回憶,數碼相機推出了不久,他用一台只有幾千像數的相機,拍了幾張電影劇照。那幾張照片沖曬出來太小,根本沒有用過,直到2017年他在上海舉辦回顧展,一張當年的數碼劇照被策展人挑選了掛起來,他才猛然覺得加上了網絡的效應,是另一波新的衝擊,「讓藝術工作者審視藝術作品的規格及發放的平台,現在不需要用上一個世紀,只短短的20年,我們便再一次有了另一波的裂變:藝術創作的本質,是創作人順勢推動着藝術跟變幻不息的科技結合。在這個未知領域,管它只是個風潮抑或細水長流,作為創作者,我擁抱轉變——轉變都是美好的。」夏永康說。

光尚文化項目總經理張浩德認為,NFT目前可以理解成收藏品的一種,跟收藏畫作、雕塑一樣,是一種以獨特方式呈現出來的藝術作品。這對藝術家或者是創作人提供了保障,目前更像是一種新的方式出售或展示藝術作品。「至於收藏價值,很難用數字定義,是跟人的主觀意識有關,名人效應當然也會對作品的價值產生極大波動。」部份圖片由被訪者提供

採訪、攝影:鄭天儀