【本報訊】高中通識科改名為「公民與社會發展科」,教育局昨向學校公佈改動詳情:原稱「全球環境問題與可持續發展」的課題被改為「可持續發展」、「全球公共衞生問題的處理」等學習重點遭刪走、「國民身份認同」亦變成「國家情況與國民身份認同」。公社科評核目標刪去原通識科評核大綱須理解「普世性價值」字眼。

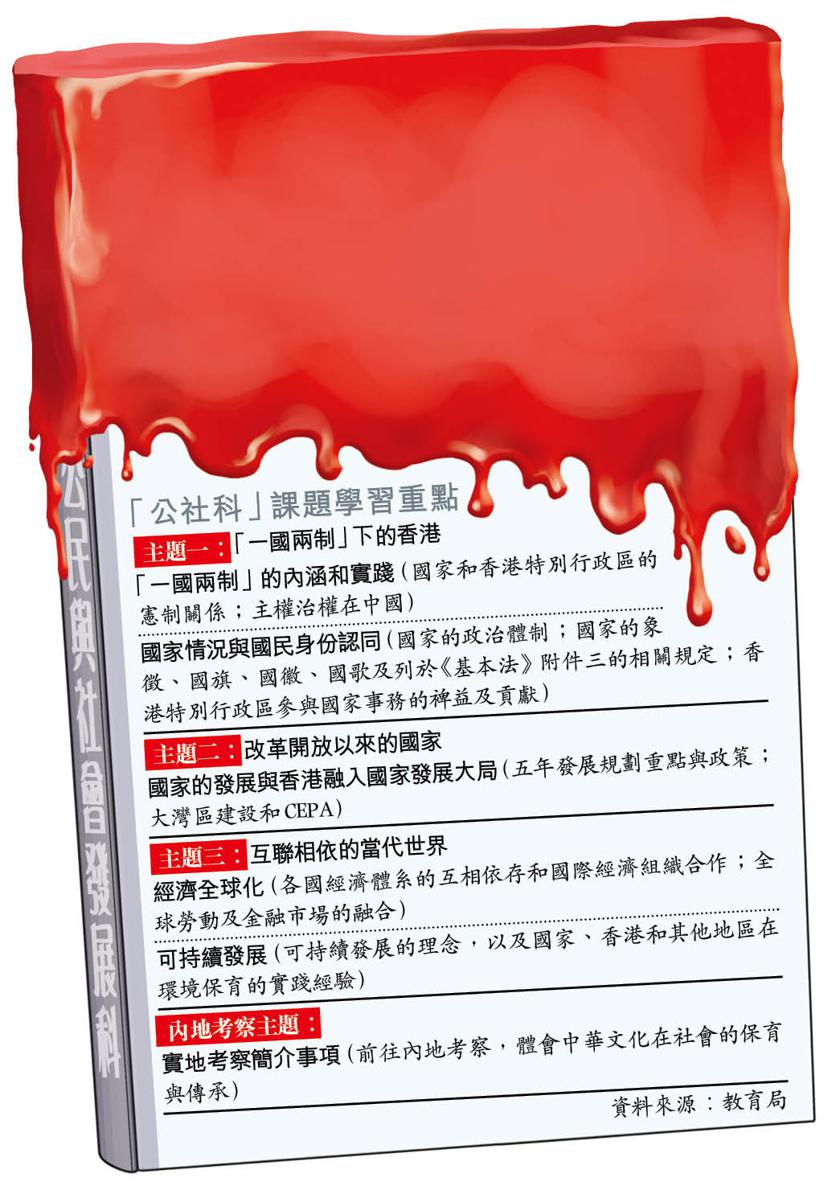

高中四個核心科目的改革方案出爐,改動將於9月新學年實施。新「公民與社會發展科」三大主題為「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」,各佔45至50個課時,但諮詢文件中原稱「全球環境問題與可持續發展」的課題則改為「可持續發展」,並刪去「國際社會對環境問題的關注及行動」和「全球公共衞生問題的處理」等學習重點,「國民身份認同」亦改為「國家情況與國民身份認同」,學習重點包括香港參與國家事務的裨益及貢獻。

文憑試的評核模式亦與諮詢文件不同。原建議試卷分兩卷考核,首卷是短題目及多項選擇題,次卷為資料回應題,最終方案只設資料回應題,但將設包括選擇題和短題目等題型,考試時間為兩小時。考試只設「達標」及「不達標」兩級。首屆考試將於2024年開考,大學校長會隨即宣佈自2024/25學年起,文憑試考生四個核心科目的基本入學要求由「3322」改為「332A」,即「332」及「達標(Attained)」。

新科目評核大綱與2020年通識科評核大綱大有不同,通識科「展示對不同文化及普世性價值的理解、認識和體會」的目標,在公社科則刪走「普世性」字眼,並將「認識和體會」改為「欣賞及尊重」。

13項「考生若能在考試中表現下列能力將獲得分數」的指標全數被刪走,有關能力包括「持開放和容忍的態度看不同的觀點,特別是非主流而有理據支持的觀點」和「為分析議題時所持的價值觀提出理據」等。

通識科教師、教協副會長田方澤形容課程等同是「愛國教育」,只強調國家的正面發展,而非如舊有的通識科般會提及發展面對的困難和隱憂,「呢啲係好重要,但係就冇晒。」

重新冠名科目委員會主席劉智鵬昨指,「公民與社會發展科」名字在學校問卷中獲最多人選擇,重申課程內容不限於國民教育,中國發展部份均與國際議題密不可分。

另外,中學文憑試本月23日開考,教育局宣佈若考生在考試時須接受強檢,可獲安排於竹篙灣檢疫中心內的獨立房間應考,監考人員會在房外監考;受封區檢測影響的考生可優先到臨時採樣站檢測。如受限處所與試場相距較遠,可要求調往鄰近試場應考。