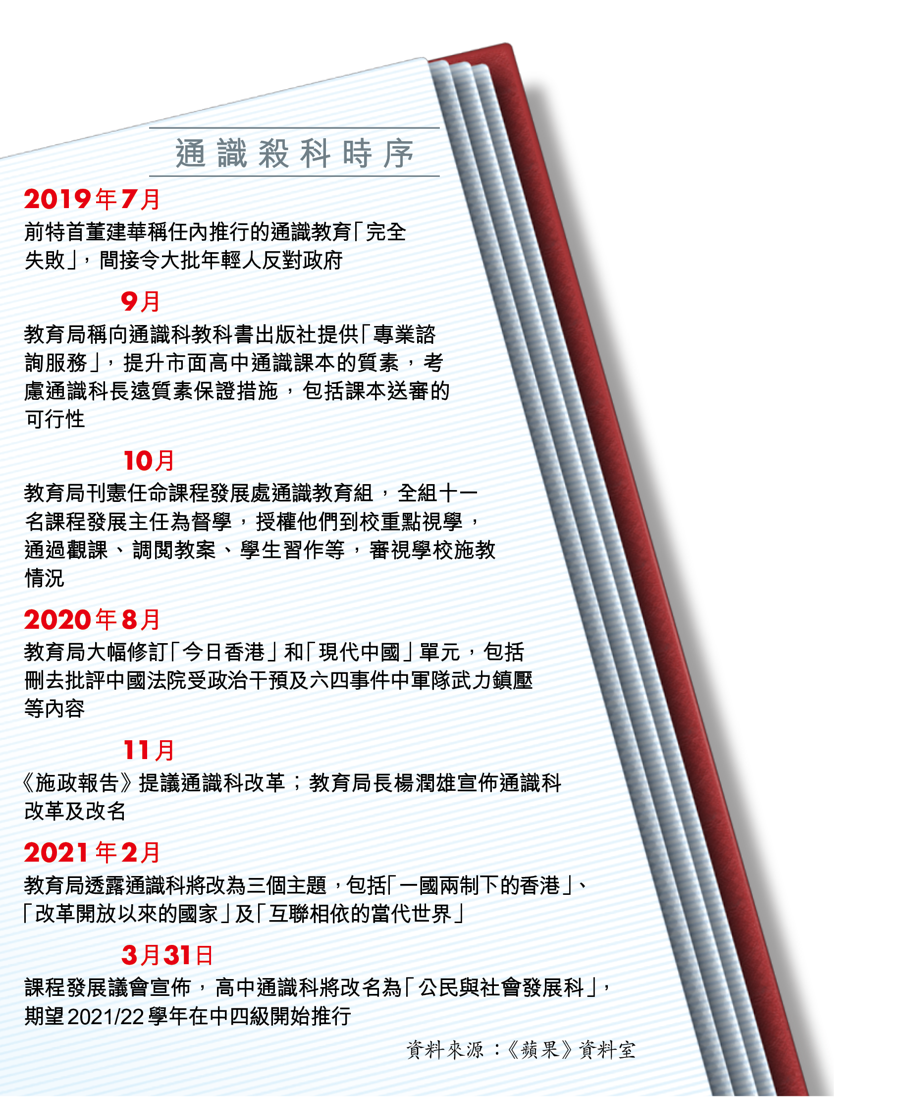

【本報訊】通識科正式「殺科」。課程發展議會昨宣佈,通過高中四個核心科目「優化」方案,高中通識科將改名為「公民與社會發展科」,雖然仍屬必修必考,但不設校本評核(即獨立專題探究),並將學生送中「提供內地學習機會」,期望今年9月的新學年推行。有通識科教師直言通識科既已變質,當局不如承認是灌輸式的國民教育,「乜『國民教育』好失禮你咩?」

課程發展議會與考試及評核局公開考試委員會昨開會,審議高中四個核心科目的科目委員會提出的「優化」方案,稱經省覽學校問卷調查、學校簡介會,以及焦點小組等意見後,通過四科的改善方案,並向教育局提出建議。其中最受關注的通識科將改名為「公民與社會發展科」,課程會以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容;仍屬必修必考,但取消獨立專題探究(IES),並為學生提供到內地學習機會。

至於中文科和英文科,主要是精簡或整合必修和選修部份,並減少試卷數目或改善試卷設計。數學科沒有課程和考評的改動,但學校可讓部份學生只修讀數學科必修部份的「基礎課題」及部份「非基礎課題」,並把延伸部份的課堂納入於常規時間表內。

另外,組合科學和綜合科學科將於2021/22學年的中四級起停止開設,學生可按意願選修與STEM相關的其他選修科目或應用學習課程。課程發展議會指上述方案可釋放約100至250小時的課時。

議會主席譚嘉因認為方案有助減輕學生考試壓力,學校可配合校情及學生需要,靈活運用所釋放的課時。議會期望教育局盡快接納建議,讓方案於2021/22學年在中四級開始推行。至於現時正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。

當局曾就重新冠名科目名稱提出六項選擇,包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」、「社會教育科」及「通識教育科以外的其他建議」,最終拍板選用「公民與社會發展科」。

教協副會長、通識科教師田方澤認為通識科目已改頭換面,雖然課程內容未有最終定稿,但明顯傾向灌輸或教育,不少行家認定通識科已成為歷史。

對於「公民與社會發展科」的新科目名稱,田直言「公民」的稱謂是扮作仍有批判性,認為當局不如坦率承認是做灌輸式的國民教育,「乜『國民教育』好失禮你咩?」

前通識科教師楊子俊認為今次通識科被改名及大幅改革內容,等同殺科,他對此感到十分可惜。他指本港教育一向被轟是填鴨式教育,通識科的設立,正好讓學生可以有國際視野,形容今次改革讓本港教育走回頭路。

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒早前亦撰文指新科目的課程內容有大量調整、教學時數大幅刪減、且教學不着重探究討論,質疑新課程未必能實現課程的理念。

手機用戶請按此放大圖表