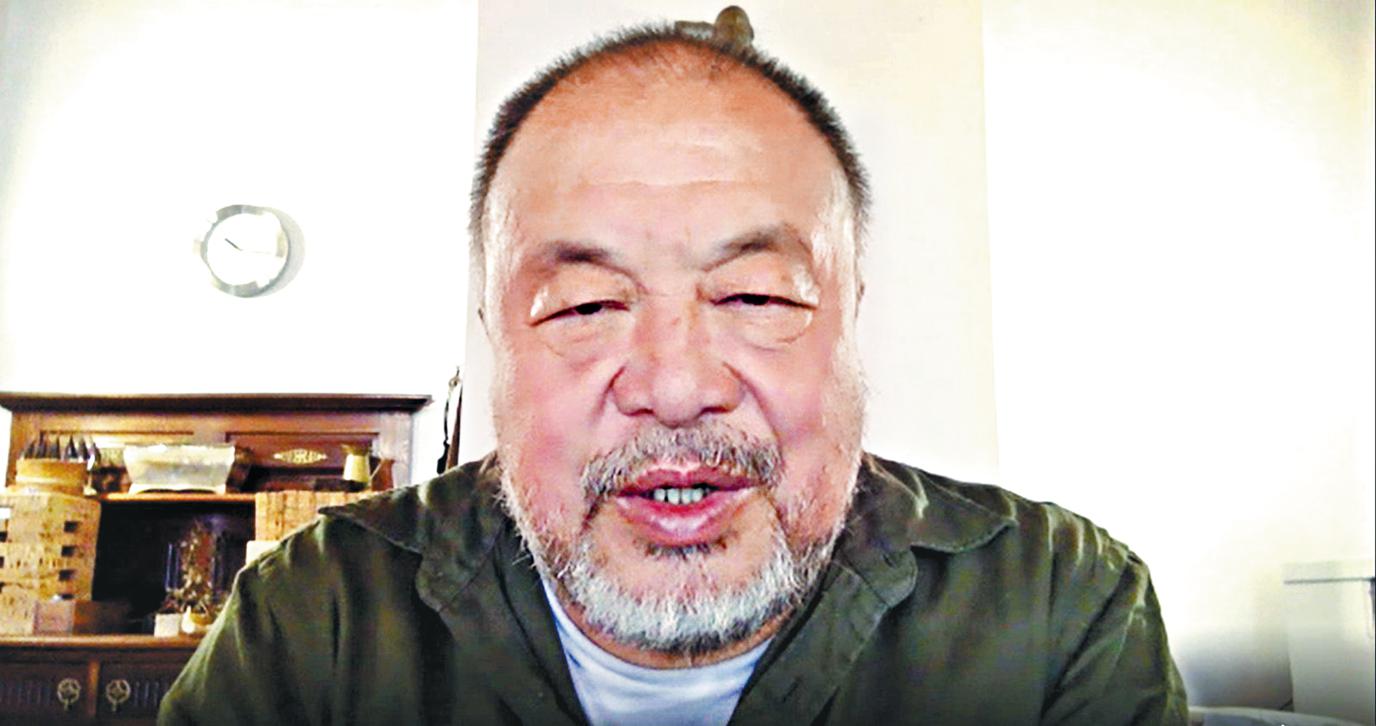

【《蘋果》專訪】一幅24年前於天安門廣場前拍下的《透視研究:天安門》作品,在自由逐漸消失的香港遭建制派及親中報章接連批鬥,立法會議員容海恩更指控作品散播「對國家仇恨」、涉嫌違反《國安法》。被點名的中國著名異見藝術家艾未未接受《蘋果》專訪時直斥容海恩以極端政治化的觀點審查藝術,「這件事是一個納粹式的行為」。多年前的作品突然成為香港政治爭議的風眼,艾未未直言意想不到,對於香港文化藝術近期屢被捲入打壓批鬥的漩渦中,他坦言感到遺憾。

《蘋果》駐英記者:李雨夢

艾未未在1997年拍下《透視研究:天安門》,相中人向天安門舉起中指,該作品收藏於即將開幕的M+博物館,屬「M+希克藏品」系列展品之一。該系列還有另外3幅艾未未《透視研究》作品,分別是向美國白宮、伯恩聯邦議會大廈、蒙羅麗莎畫像舉起中指。這批展品是瑞士前駐華大使烏利.希克(Uli Sigg)於2012年以「部份捐贈、部份收購」方式,將1,510件藝術藏品交予M+博物館。

希克和艾未未是朋友,希克以「半賣半送」方式將藏品交給M+博物館前,兩人曾討論此問題。艾未未回憶道:「他(希克)曾經希望把它捐給北京跟上海的國家博物館,我對他這個意圖持反對意見,在中國這麼一個具有審查制度的國家,你的捐贈就等於會消失、不存在了」,後來M+出現,「有了這樣的一個M+博物館,是他的最好選擇,理論上他的捐贈品依然是在中國,但是在另一個制度下,以中國政治來說具有爭議性的作品,在香港應該是沒有問題的,這些在香港本來是沒有問題的」。

惟有關的作品居然在港引起軒然大波,艾未未直言意想不到,他甚至沒注意到自己的《透視系列》作品收了在希克藏品中,更成為了政治爭議的風眼,「這麼一套無聊的作品,現在居然又一次成為了一個有關文化、言論自由、香港命運的一個焦點,討論的一個focus,這個當然是我意想不到的,所以我的結論是,儘管一個小人物也不能低估自己某一種無聊的動作,因為可能有一天他就變得非常重要。」

《透視研究:天安門》的爭議,由新民黨立法會議員容海恩引發,容海恩的說法是展品散播對國家的仇恨、質疑違反港版國安法;亦有形容艾未未這個《透視研究》系列的作品,是要表達對於不同權力的不滿。當記者問及這個系列創作的緣起時,艾未未先說,「不是不滿,是一個自我膨脹」。

那是1990年代冷戰結束後的世界,當時身在紐約的艾未未思考一個問題,「在想那未來的矛盾會是甚麼呢?它不再是意識形態上兩個價值觀的矛盾,而是個人、個體與權力之間的矛盾,這個權力包括政治、經濟、文化的,我當時的判斷我認為是正確的,直到今天仍然是這樣。」

於是,從90年代開始,幾乎每次去旅行,他都會把左手中指伸出,在不同的地方,拍下這個系列的照片,「因為我不喜歡拍建築物面前的一種自拍,那我就用我的左手伸出去,對左手拍一張照片,這種照片拍了有過百張,不同的地方,實際上是一種無聊,但這種無聊本身是有意義的」。

艾未未解釋,這種意義是基於個人可以完全正當地重新去面對面前的權力,「包括政治權力、話語權、經濟權力、文化權力,這些東西只有當我拍這張照片的時候,作為藝術家,我的存在感才出現,如果我不拍這個照片,我就是受到了它們的一種壓迫,或者說是接受了這樣的狀態。它本身是我的自我意識對存在的一個標誌」。

對於容海恩扭曲其作品的意義,艾未未之前接受港台訪問時指容海恩不懂藝術。

記者再提起這個問題時,艾未未說,「我說她不懂藝術是比較humble(謙虛)來看,她也不懂得政治。」

在奠定「愛國者治港」基調後,艾未未指那是中國政府發出的一個明確信號,「他們在鼓勵這種所有愛國者對他們在政治上的擁護,歷來是有這種非常極端的政治,就有這種極端的諂媚者,等於是為了表達他對中國政治的某種忠心」。

艾未未說會出現這樣的情況並不奇怪,但他仍然覺得作為立法會議員,「用極端政治化的觀點來審查藝術,這件事是一個納粹式的行為,是一個非常極端的納粹式行為。除非她認為自己是當年納粹德國的戈培爾,為希特拉做宣傳的人,實際上都會受到歷史的評判,她的眼光是很短淺的。」

在中國,藝術創作審查一直存在,如今政治審查來到香港,艾未未稱「認為它將煽動顛覆中央政府的地位,我覺得他們過大地誇張了,我的一個無聊照片的力量,當然對我來說,我是再次地認識到我做了這種無聊的,它具有巨大的潛力。」

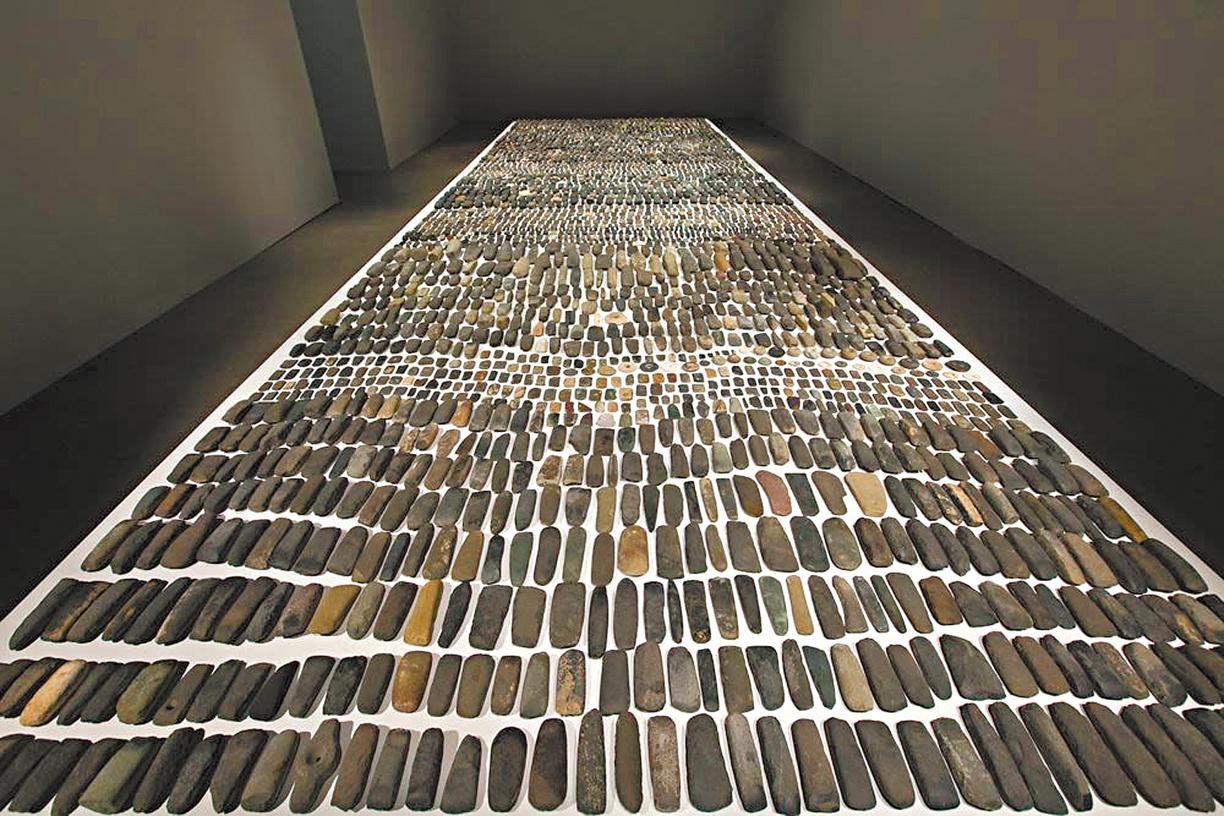

風波爆發後,艾未未與M+團隊通過一次電話會議,團隊指會將艾的其中兩個大型裝置作品〈洗白〉(Whitewash)和〈靜物〉(Still Life)於年底的開幕展展出,「他們跟我討論兩件作品在開幕展中展出,做作品的解釋,我給他們作了一個解釋,他們會把一個小時的交流剪成五分鐘的短片」。他指在會議中也有問及團隊是否受到了壓力,「他們當然說一直壓力是很大的,可是他們會以專業的方式來面對。」

至於會否預計M+在壓力下或不能再展出其作品,艾未未指「完全可能」,「關於這個博物館實際能承受的壓力是很脆弱的,如果香港的行政長官要他們撤銷我的作品,我是一個對國家安全有威脅的人,他們是一定、必須得撤銷的。」

M+的網站上,仍能搜尋得到249件艾未未的作品,包括備受爭議的《透視研究:天安門》。艾未未直言現時難以判斷自己會否消失於香港的藝術界,「這當然要看他們願意把這個口收得有多緊,也要看香港市民接受的程度,言論自由的博弈始終來自於雙方,政治方當然是想消除一切所謂『不和諧』的聲音,但言論自由本身就是在promote(推廣)不和諧的聲音,如果沒有不和諧的聲音就不存在言論自由。」他指如果M+開幕禮上展出他的作品,他可能會來港出席支持。

整個3月,香港文化藝術界陷入不斷被批鬥的局面,艾未未坦言對此感到很遺憾,曾經指香港是個文化較為貧乏地方的他不禁慨嘆,「說香港文化比較貧乏是因為它是一個金融的中心,人們都比較實用,今天是在這個貧乏裏面加上了毒素,有毒的文化遠比貧乏的文化對人有害,有毒的文化,如果你接受了以後,是對香港人的精神有集體損傷。」