導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

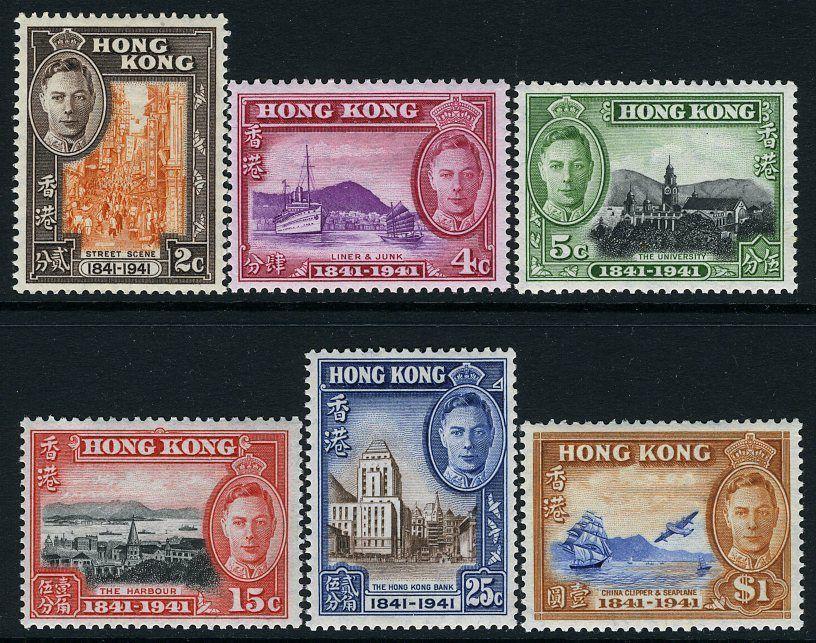

今年是香港開埠180年。九七之後談「開埠」,似乎政治不正確,然而在英治150多年間,「開埠」是常用詞,是香港由小漁村發展成國際大都會的開端。1941年香港開埠百周年,港府發行一套六張的紀念郵票。當年若非日本侵華,當有一番盛事。(事實上,「開埠」一詞在學術上是很穩當的用語。例如澳門史權威湯開建著有《澳門開埠初期史研究》)

香港開埠的歷史,要由水坑口談起。今日的水坑口,不過是上環一條尋常老街,除了在皇后大道西盡頭處的對面有一間「有記合臘味家」騎樓比較有點歷史味道外,周圍已被高樓重重包圍,怎樣看都難與「開埠」二字沾得上邊。

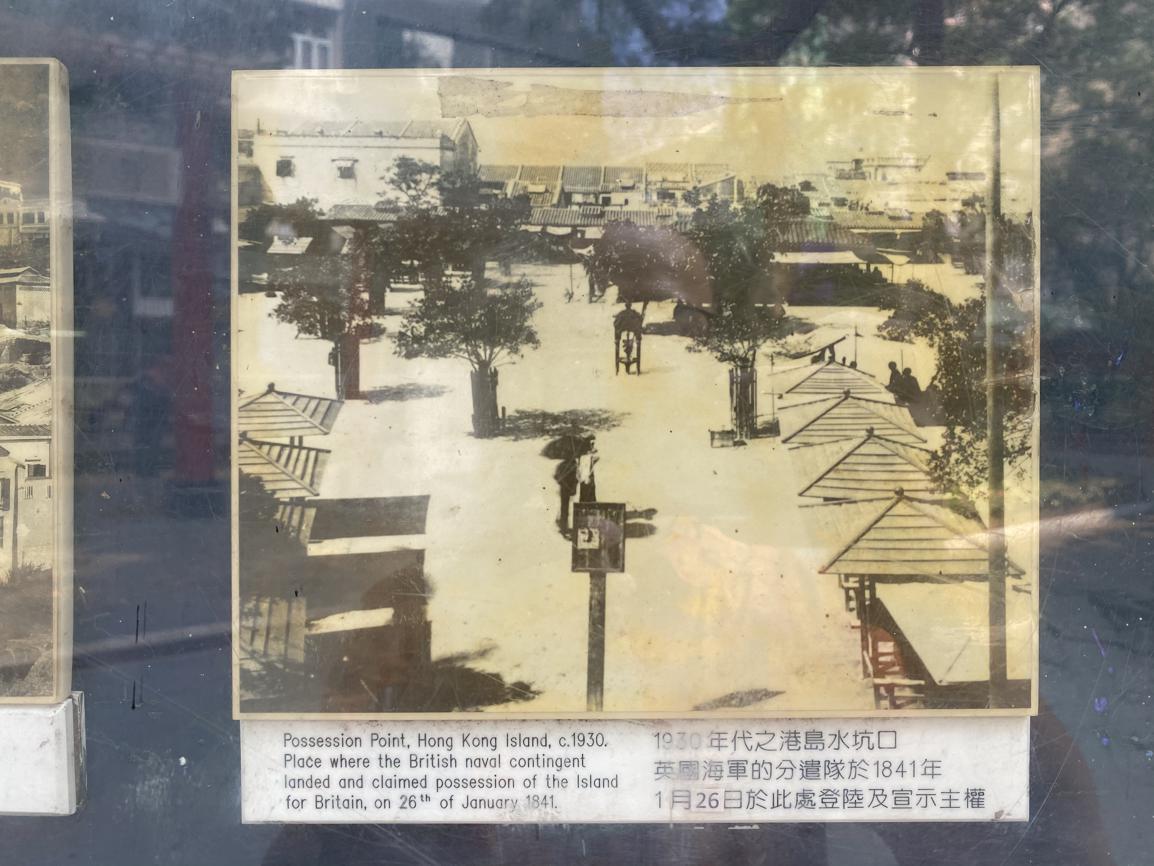

然而,線索其實就在眼前,就在「水坑口街」的英文名:Possession Street。水坑口是土名,Possession Street則源於此地所發生的劃時代事件:英軍登陸,佔領香港。時為1841年1月25號早上8時15分,卑路乍上尉(Edward Belcher)於此登陸,隨行英軍三聲歡呼(three cheers);第二天即1月26日,英國遠征軍海軍司令伯麥(Gordon Bremer)正式宣佈佔領香港。英軍登陸紮營之處,即為「佔領角(Possession Point)」,亦即華人的「大笪地」,後發展成今天的「荷李活道公園」。

這裏,便是156年英治的開始。

與新加坡略作比較,便不難看出港星兩地對「開埠」歷史態度之迥異。新加坡殖民時期奠基人萊佛士於1819年登陸星洲,該地現闢作「萊佛士登陸遺址」,樹立萊佛士白色全身塑像,位處新加坡國會、美術館、博物館之間的岸邊,塑像俯瞰本國政治、文化中心。香港的「登陸處」,幸存Possession Street一名,Possession Point的地名則告消失,現場僅見的「遺蹟」是荷李活道公園內一張大笪地圖片及其文字說明:「英國海軍的分遣隊於1841年1月26日於此處登陸及宣示主權。」荷李活道公園是1970年代西區重建計劃時改建的。換言之,香港於九七年前很久,已對開埠、殖民地歷史並不特別熱衷。

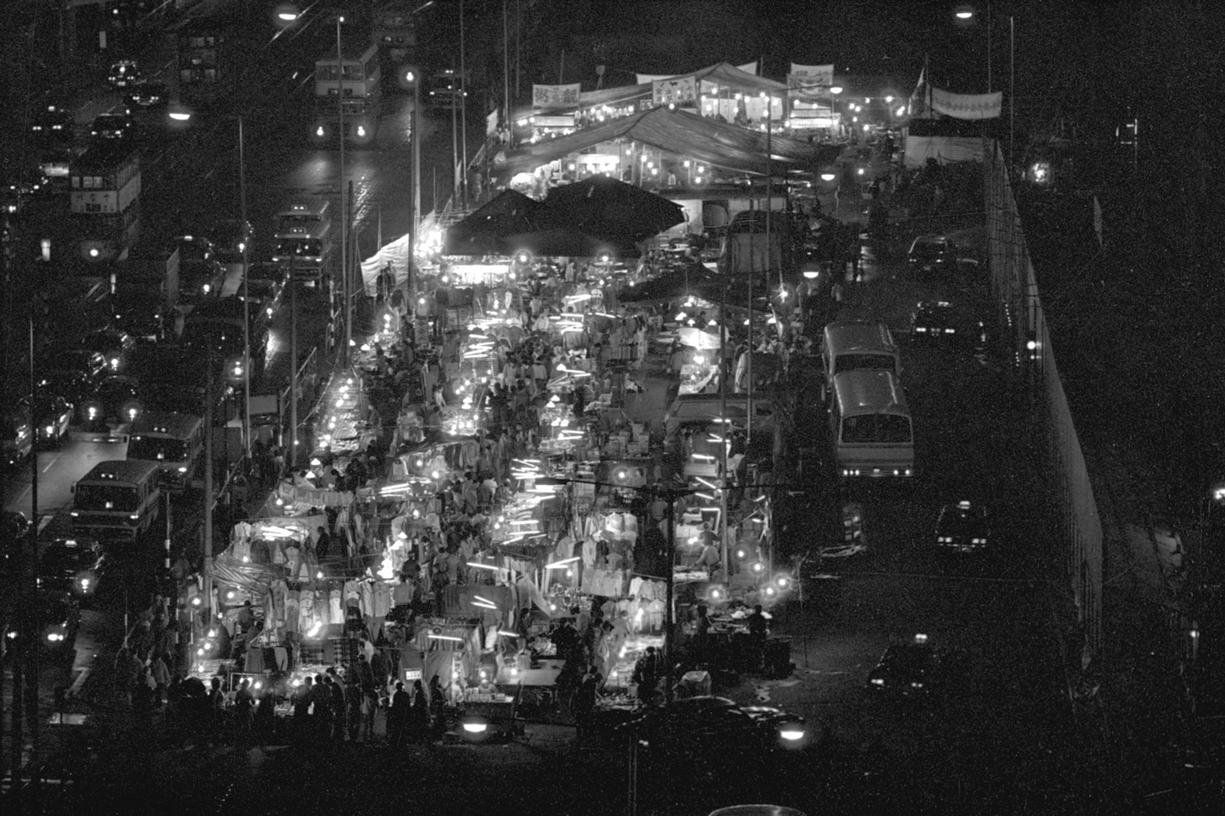

「佔領角」成為了後來街知巷聞的「大笪地」。「大笪地」這個名字並不特別,上環文武廟前空地亦稱大笪地。「笪」是一種用粗竹篾編成的像蓆的東西,供晾曬糧食用。「大笪地」應是平民使用的曬場,後來發展成平民樂園,英文名為Chinese Recreation Ground。曾經有外國藝人在此表演,但進入20世紀後就變成了華人的世界。

根據記載,「大笪地」上的商舖一開始由東華醫院管理,後來轉為華民政務司署(民政事務局前身)管理。大笪地成為了華人公餘消遣娛樂的地方,講古、中醫、算命、代人寫信、賣武、盂蘭法會,華人文化娛樂一應俱存。「大笪地」一名在香港華人之間等同於「廣場」,他們會將外國的廣場稱為「大笪地」。當時大笪地一舖難求,每有吉舖出現,報紙都會刊出新聞叫人承租,可見舖位炙手可熱。

水坑口和「佔領角」,除了是英治之始,也是中國近代史的開端。

中國近代史最核心之處,是「割地賠款,喪權辱國」。之所以寫成「割地賠款」而非「賠款割地」,可以理解為中國人認為「割地」比「賠款」更喪權、更辱國。

中國近代史「割地賠款,喪權辱國」的起點是《南京條約》,香港島割與英國,當中不只關係到香港、上環、大笪地的命運,更重要的它是一個「全國性事件」,是後來建構中國近代史的關鍵一環:由於有了香港第一次的「割地」,「喪權辱國」的「國恥史觀」才得以建立,整部中國近代史才有了建構和演進的基礎:由於割地賠款,喪權辱國,所以中國需要圖強、變革;晚清歷次改革運動不能挽救中國,所以中國需要革命。這個史觀,影響到國民黨,例如孫中山1924年於國民黨第一次全國代表大會提出「反對不平等條約」,亦影響到共產黨,因為反對帝國主義是中共革命的核心理念,帝國主義、封建主義、官僚資本主義,構成了中共歷史論述中「舊中國的三座大山」。

「沒有水坑口,就沒有割地賠款喪權辱國」,這是香港對中國近代史論述的重要貢獻。香港教育改革再次急風暴雨之際,這一點會否放在「愛國主義」教育予以重視?

順帶一提,立法會網站說「香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地」,其實不確。1841年開始的是「英治」或「開埠」,至於「殖民地」歷史則要等於1843年6月26日中英兩國代表耆英和璞鼎查(即砵甸乍,香港首任總督)在香港就《南京條約》換文、英國政府於同日頒佈《香港殖民地憲章》並賦予香港正式名稱The Colony of Hongkong,方才開始。所以,香港殖民地歷史,要比英治史短兩年多。

從水坑口開始,「香港故事」便一章又一章地譜寫下去。值得注意的是,觀史者不應採取「命定論」,即《南京條約》之後是《北京條約》再之後是《展拓香港界址專條》。以1840年代為例,即香港成為殖民地之後的幾年,當時不少人認為香港島是個很爛的地方,浙江的舟山(英國曾於鴉片戰爭期間短暫佔領)甚至對岸的九龍都比它好,來港的華人被大陸貶稱為「奸民」,香港的發展十分糟糕。當時沒有人會想像到,五十年後它會發展成全球第一大港。歷史的起伏升沉,興衰毀譽,往往出人意表。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。