41歲梁柏延(Patrick)是兩子之父,兒子分別7歲及5歲,四年前成為全職爸爸。原本在銀行從事投資工作,加班是常事,每朝6點前出門,每晚10點才回家,與兒子唯一相處時間就是周末的family day。「直至大仔樂行感染了手足口病,之後我和細仔樂懿也受到感染,三父子齊齊在家隔離兩星期,那是我第一次落手落腳照顧他們。」當時大仔一句:「好鍾意爸爸陪自己,可唔可以返少啲工!」讓Patrick萌生做全職爸爸的念頭。

大仔的一句童言童語,Patrick卻放在心上,與太太討論大半年,最終決定辭職成為全職爸爸。Patrick的妻子任職人力資源經理,「她比較外向,不想只留在家中湊仔,而且兩個都是仔,所以由我照顧較方便。」他現時亦會在空閒時間做投資,幫補家庭開支。

突然轉職成為「湊仔公」,難免需要過渡期,Patrick坦言初初成為全職爸爸時,與兒子的關係一度陷入僵局。

「一開始會想,我辭職少了收入,如何在他們身上換取與過往收入同等價值的東西呢?我覺得犧牲工作的每一個小時都好值錢,照顧小朋友要用同樣價值去計算。當小朋友做不到,或者跟不到時間表的時候便會好容易有情緒。」他初時以軍訓方式與兒子相處,每天按日程辦事,吃飯要坐直坐好、功課要按時完成,否則就會「飛本功課簿」到兒子面前、大聲責罵他們。

家,以往是Patrick放工後休息放鬆的空間,周末與兒子玩耍,成為全職爸爸後,家卻頓時成為「工作空間」,難免情緒繃緊,「以前回到家就可以放心休息,不用再想工作的事,家務也由我和太太兩人分擔。成為全職爸爸後,太太會期望我可以處理好家中事務,然後她放工回家就可以好好休息。」Patrick唯一的私人時間就是兒子上課時,「我做全職爸爸四年,完全冇打過機。」

「第一年做全職爸爸時一直在捉摸標準,以往工作上有Key Performance Indicator(關鍵績效指標),兒子就恍如我的成績表。」Patrick說。多了時間陪伴兒子,但關係卻比以往差,特別是已經開始懂性的大仔,「其實每次罵完他們都很內疚,覺得傷害了兒子。有一次與大仔有爭執,他發脾氣反枱、丟東西,這些行為以往都不會出現,那一刻我突然醒覺,自己的緊張或憤怒情緒影響到他們,令他們仿效。」那時他開始反思做「全職爸爸」的初心,「我究竟是想他讀書聰明還是有快樂童年?」

Patrick成為全職爸爸的初期,也曾感到自卑,「以往我和太太都工作,關係處於較平等位置,辭工後每次出街食飯由太太付錢,自信心曾受損。」身邊朋友一句「你就好啦,有老婆養」,更令他感覺不舒服,「但我又無法反駁。」

社會上仍對全職爸爸有不少誤解及偏見,Patrick初時也不想坦承自己全職爸爸的身份,那段時間更甚少外出,「好怕保安、鄰居問我是不是放假。」在那段自我價值低落的時期,Patrick慶幸身邊有太太理解和陪伴,替他梳理情緒,走出低谷。

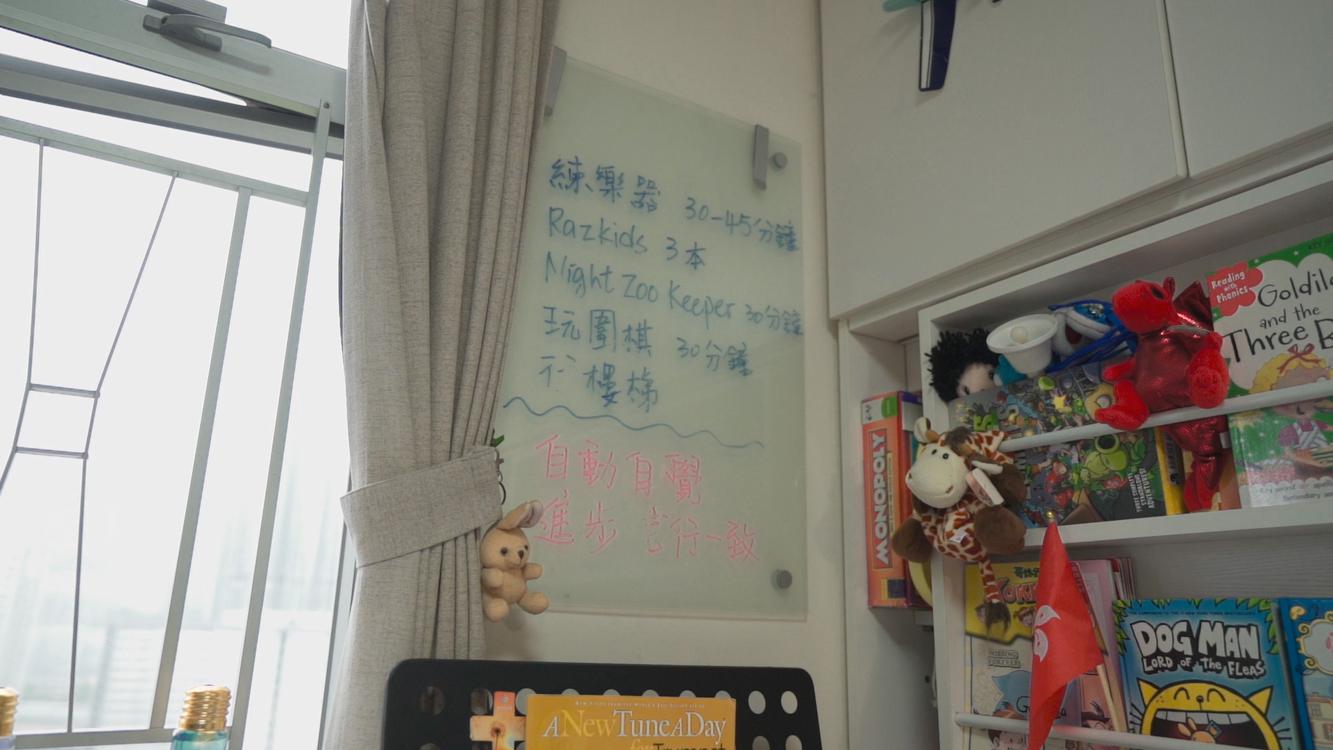

Patrick現時與兒子相處融洽,疫下兒子在家上課,需要花更多心思和時間照顧。他每天的工作就是為兒子預備早午餐、兒子上完Zoom課堂後與他們溫習課題,「用Zoom上課,最多只能吸收到一半,因此要和他們再講解鞏固一下。」兒子在家上課,Patrick又要每天為兒子構思娛樂,如玩不同類型的board game、帶他們到公園,「整天留在家中他們會很悶。」做全職爸爸要24小時on call,從不是易事。

現時面對「爸爸」這份工作,Patrick游刃有餘,兒子更坦言「很喜歡爸爸,長大後要與爸爸結婚」,可見父子情深厚。Patrick表示,「我在單親家庭長大,對於父親的形象十分薄弱。如何做一個爸爸,全是我從他們(孩子)身上學回來,其實我與他們一起成長。」以往在銀行打工,優厚的薪酬是Patrick最大的滿足,「但工作上的滿足只是一剎那,做爸爸的這一份滿足感,二十年、三十年後回味都會記得。」

採訪:文睿芳

攝影:尹文堯、魏名