【本報訊】「赴湯杜火」夫婦湯偉雄、杜依蘭與17歲少女被控前年7.28在上環參與暴動,去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」(joint enterprise)原則,要求上訴庭釐清,力陳該原則涵蓋暴動及非法集結罪,並可針對非身處現場人士如「家長車」、「哨兵」、提供金錢或防具者等。上訴庭昨裁決,接納律政司看法,指身處現場並非入罪的先決條件,如證據充足便可利用共同犯罪原則,將不在場者定罪。

案件由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及原訟庭法官彭寶琴審理,判詞由潘官撰寫。律政司並不尋求推翻本案裁決,故結果不會影響三名被告的脫罪結果,但對日後案件的影響深遠。湯偉雄回覆查詢時表示,律師團隊正研究判詞,暫不回應。

律政司就本案提出兩點法律爭議,一為《公安條例》下的暴動及非法集結罪,有否排除共同犯罪的法律原則,及該原則是否只針對身處現場的被告。

原審時律政司沒直接證據指出三名被告當時身處暴動現場,要求原審法官郭啟安基於環境證供,以共同犯罪原則裁定他們參與暴動。但郭官認為共同犯罪是普通法原則,並不適用於《公安條例》下的暴動及非法集結罪,最終裁定三人脫罪。

上訴庭的裁決表明,不認同郭官的觀點,指根據普通法原則,除非相關條文明確或隱含地排除共同犯罪原則,否則該原則適用於所有罪行,當中包括非法集結罪與暴動罪,而該原則適用於不在犯罪現場的被告。

上訴庭指,就立法原意而言,暴動及非法集結罪是為了維持公眾秩序,而共同犯罪原則作為有效的檢控工具,立法者不可能有意剝奪檢控方的權利。雖然代表「赴湯杜火」及少女的答辯方指,兩罪的條文當中均沒有列明適用於共同犯罪原則,故法庭應以疑點利益歸於被告,剔除此項原則。惟上訴庭認為,兩罪的立法原意是維持公眾秩序,此點沒有任何疑點或含糊之處。

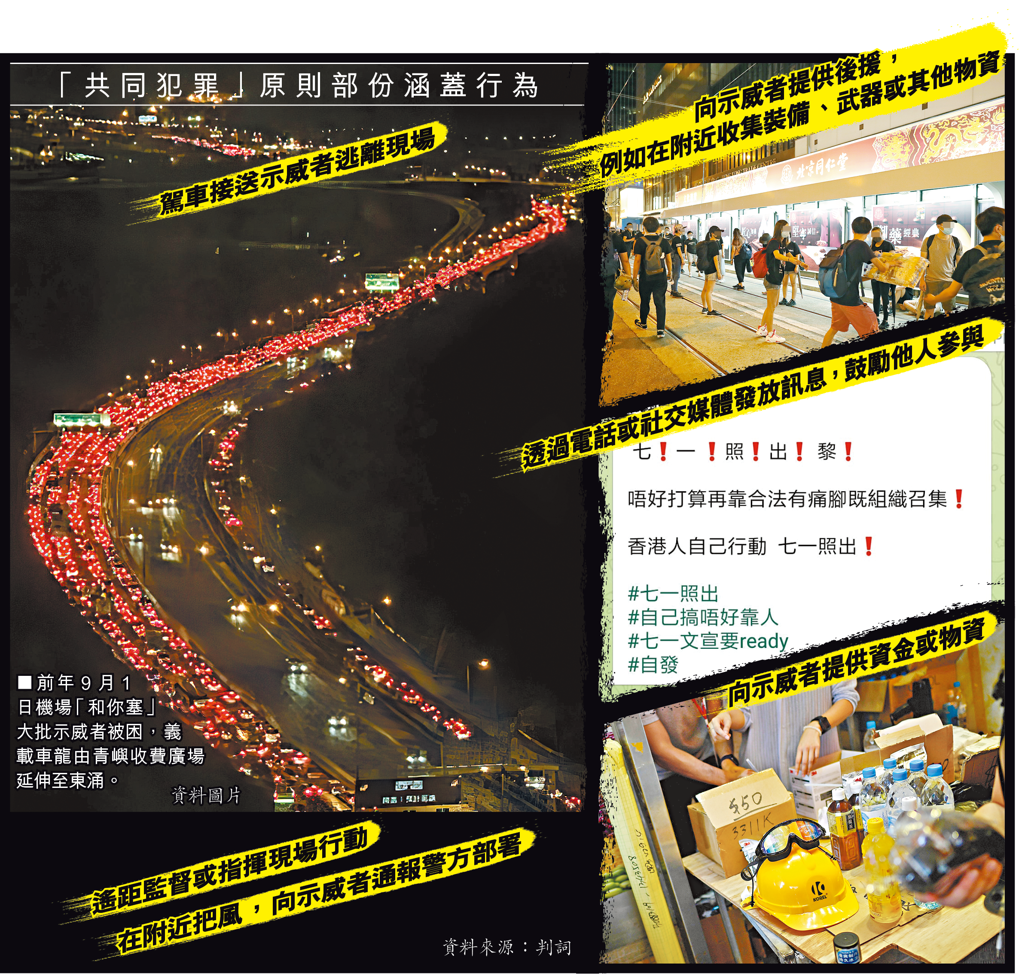

上訴庭指,正如律政司所言,現今的非法集結及暴動具高度流動性,參與者之間分工仔細,各自擔任不同角色,有人在現場親身參與,亦有人不必在場,但透過在社交媒體鼓勵他人參與、擔任後援及指揮角色、以至駕車接送示威者離場等方式參與,在共同犯案原則下,這些人無疑屬參與者。

上訴庭認為,非法集結及暴動的嚴重之處在於參與人數眾多,並以此達致共同目的。當中部份人固然身處案發現場,實屬主犯,但那些不在現場的人士,透過協助或鼓勵主犯作出實際行動,他們對公共秩序及安全所造成的破壞,與主犯無異,故須與主犯控以相同罪名,以承擔相同罪責。若果排除共同犯罪原則,將令相關控罪出現嚴重法律真空,損害公眾秩序,絕非立法原意。

手機用戶請按此放大圖表

就公眾利益而言,當考慮共同犯罪原則是否從非法集結及暴動罪中剔除時,法庭須全面考慮公眾利益,確保沒有漏網之魚,同時避免波及無辜市民。上訴庭強調,即使非法集結及暴動罪可針對不在場人士,亦不會令無辜者誤墮法網。因為單獨的暴力事件並不會改變和平示威的本質,無論是和平示威者或旁觀者,只要不涉暴力,就不會被控非法集結或暴動罪。

當一個和平示威演變成非法集結或暴動,上訴庭認為任何具有常識的和平示威者或圍觀者均必須在可行情況下盡快離開現場。若果相關人士因實際環境所限或有其他合理原因以致未能及時離場,亦不會單純因身處現場而被控;除非該人士涉使用或威脅使用暴力,控方才會視乎相關情況及證據,引用共同犯罪原則控以非法集結或暴動罪,故不存在濫告。

案件編號:CASJ1/20

手機用戶請按此放大圖表