120年前,清廷敗於八國聯軍,簽訂城下之盟《辛丑條約》,可謂近代中國屈辱史的重要一章。上周中美阿拉斯加會談,中共中央外事辦主任楊潔篪向全球頭號強國轟出「中國人不吃這一套!」牆內空前興奮的背後,是經過中共千錘百煉的民族主義,隱含着愛國者的不安、敏感與躁動。內地政治學者吳強向本報分析,這跟當年毛澤東的「中國人站起來」一脈相承,「很典型的義和團式排外,是創傷的、非理性的、狂熱的」,中國人一直沒有擺脫這種心態。

「恥」貫穿了中國近代史。1842年清朝在鴉片戰爭敗給英國,1895年甲午戰爭敗給從前的臣屬國日本,1900年義和團排外導致八國聯軍入京,及至二戰期間的南京大屠殺等種種國仇家恨,接二連三的城下之盟,累積的民族恥辱感與日俱增。吳強指出,中國一直有受迫害的妄想,「這種(創傷)民族主義從1840年開始建構,從孫中山、梁啟超起……中共繼承了中國近代民族主義創傷傳統,也從最初清末驅除韃虜、恢復中華的比較接近於現代民主運作轉型,轉為traumatic nationalism(創傷民族主義)。」

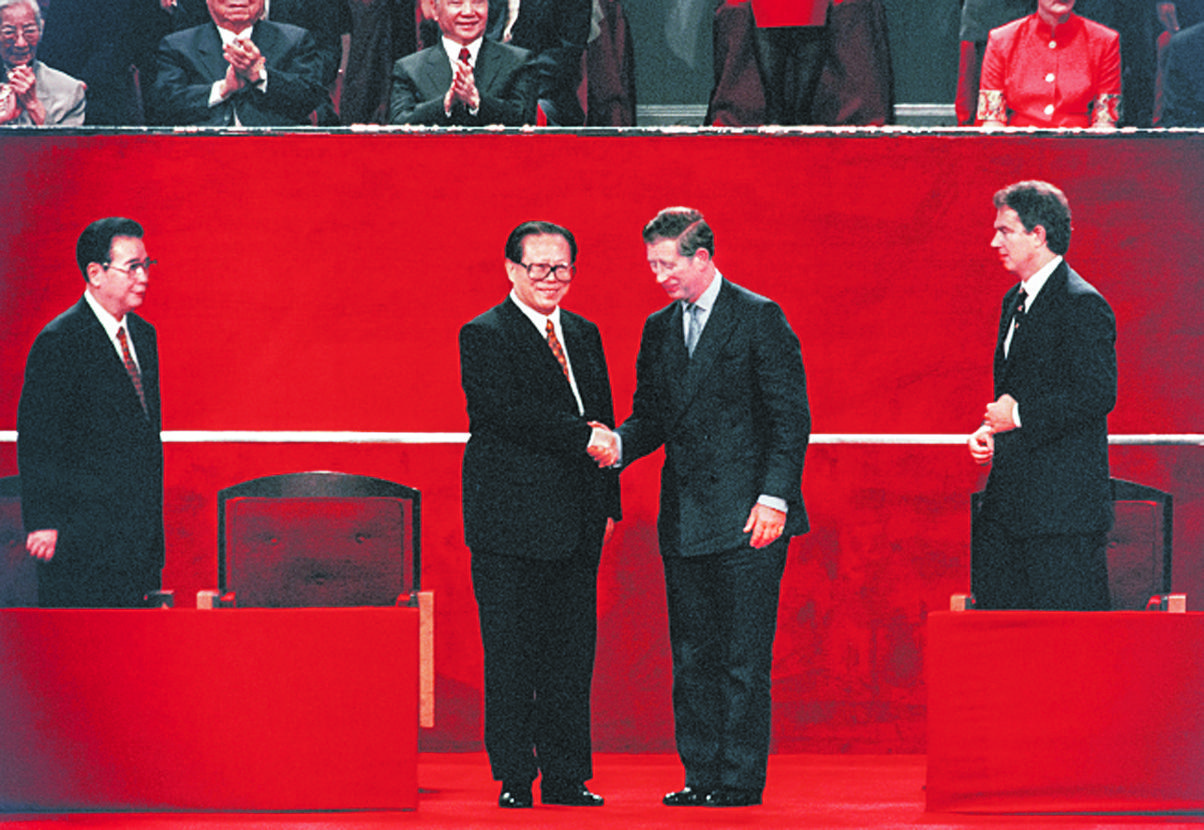

事實上,中國領導人屢屢在公開場合提及國恥,如前國家主席江澤民於1997年在香港特區成立慶典就提過「中國人民從來不承認一切不平等條約,從來沒有忘記香港被侵佔的這一國恥」,現任國家主席習近平也在多個場合提醒國人「勿忘國恥」。1985年落成的南京大屠殺遇難同胞紀念館可謂其中一項具象徵意義的雪恥工程,及至2018年11月通過的《南京市國家公祭保障條例》,更將公祭常態化。

「在世界文明體系、人類命運共同體,中共始終將中國放在受迫害的位置……一直沒有擺脫受迫害的心態,中國一直不是平等民族主義、也不是內向型民族主義,不是(懷着)建立公民平等、追求自由的理念來建構的。」吳強認為,最終是為了反西方,創傷的另一面是仇恨。這種心態,從毛澤東1949年講的「中國人站起來了」到「中國人不吃這一套」,是一脈相承,類似的說法還有「中國不高興」、「厲害了我的國」等,不勝枚舉。

中美對話之前,中國一直承受特朗普時期所設下的關稅及種種封殺,歐洲民主國家也在美國率頭下,向中國實施諸多限制,如中國電訊設備巨頭華為在歐盟遭受重大挫敗等,一如內媒所言,「新八國聯軍」之勢正在醞釀。楊潔篪用一句「美國沒有資格居高臨下同中國說話,中國人不吃這一套」盡顯國威,網民更製作了阿拉斯加會談與120年前的《辛丑條約》簽約現場的對比圖,彰顯中國已今非昔比。在內地網民心中,楊潔篪風頭更一時無兩,與當年代表滿清簽定《辛丑條約》的「賣國賊」李鴻章,更是雲泥之別。「中國人不吃這一套」的商品也如雨後春筍般湧現。

創傷製造出仇恨,另一方面也讓中國人對「富強」有殷切的渴求。近代中國朝向富強的改革,大多以失敗告終,包括洋務運動(1861年至1895年)、戊戌變法(1898年6至9月)、大躍進(1959年至1962年)。1978年改革開放至今,中國人物質生活明顯提升,內媒曾稱改革開放「成就舉世矚目激盪億萬人民民族自豪感」,言詞雖誇張,但多少反映了中國人吐氣揚眉的心態。這亦直接成為孕育小粉紅的土壤,中共則是樂見的。《人民日報》曾形容:「小粉紅是富有文化自信的一代,其在成長過程中享有改革開放的紅利,對此前所謂西方範本不以為然。」

吳強特別提到,「中國人不吃這一套」不是楊潔篪的話語,而是習近平的,同時是非常底層的話語,代表着過去兩千年間完全平行於儒家政治的中國底層政治。他認為,特別是中國過去九年在習近平的治下,回到毛時代底層政治的情況更加明顯,這是「新毛澤東主義」,外界將它批評為戰狼,中國外交官經常將中美關係比喻為夫妻關係,也是脫胎自類似的思維。

吳強也指出,現在中國跟全球化與普世價值分裂,「看楊潔篪16分鐘發言,基本上是反西方……跟義和團1900年都是很相似。這是底層政治對外部世界的基本看法。」他另提到,中共建立世界迫害的、外部的創傷與仇恨,來掩蓋內部問題,如文化大革命、三年大饑荒,以至八九民運及香港的反送中運動等。

現在流亡澳洲的Zoo也向本報指出,從小的教育環境就是「強調祖國統一高於一切」,並笑言以往作文課被要求寫違心話,她也要硬着頭皮寫。她認為,中國的教育用家國情懷去提升學生民族主義的意識,鮮有反思人性、人道主義,小粉紅正是類似的思維。

不過對比中國目前的環境,當年還算是溫和的。2010年中國高考的Zoo提到,當年題目偏向生活類,比較靈活,她三年前到北京應徵中學兼職老師而複習當時各個省市的高考題,赫然發現「居然把習近平思想融入各種題目中,而且是語文考試,不是政治(科)考試,讓我非常吃驚。」

在香港修讀歷史的內地學生Luke向本報表示,他早年在內地大城市讀中學時,有幸遇到數位良師,無論在政治課還是歷史課,也給予充份的思想空間,但笑言「當然不能在答案當中公開反對(中共的)一套,如『中國積貧積弱,中共使得國家解放』等。但在考試時就着題目給出的史料去寫反對意見是OK的。」他嘆指,目前高考已改為全國統一命題,關於意識形態的內容也增加,「整個話語的環境與我當時成長的環境有很大的分別。」