「海報是波蘭的人民藝術。」驃悍的波蘭駐香港總領事館總領事Aleksander Dańda拋下豪言,他顯然是為家鄉海報的盛名驕傲。但面對不理解藝術如容海恩之流,藝術或許只是「為當權者服務」的propaganda(政治宣傳)。

波蘭海報被形容為「鐵幕下開出的漂亮小花」,自十九世紀末發展出獨樹一格的自由風範,更於二戰後的共產政權統治下邁入高峯,衍生出後人傳誦的「波蘭海報學派」。首都華沙設有世上第一所海報博物館,有55年歷史的「華沙國際海報雙年展」更是國際海報界的奧斯卡。在政局風起雲湧的香港,華沙國際海報雙年展首次登陸,逾140幅大師級國際海報現身中環,未知是否受國安法影響,疫下展品都像消過毒,驟眼看顯得去政治化。

猶記得2018年,PMQ元創方與波蘭駐香港總領事館搞了首屆大型海報展覧「海報化」,呈現海報設計者敏銳、前衞而批判的藝術實踐,那是藝術家回應社會的方法。當時展覽另一精采部份,是邀請外地藝術家為香港設計一系列海報作品《向香港致敬》,有藝術家把洋紫荊設計成風車,寓意香港不能停下的生活節奏,更有以政治背景作為切入點,以雨傘象徵香港。

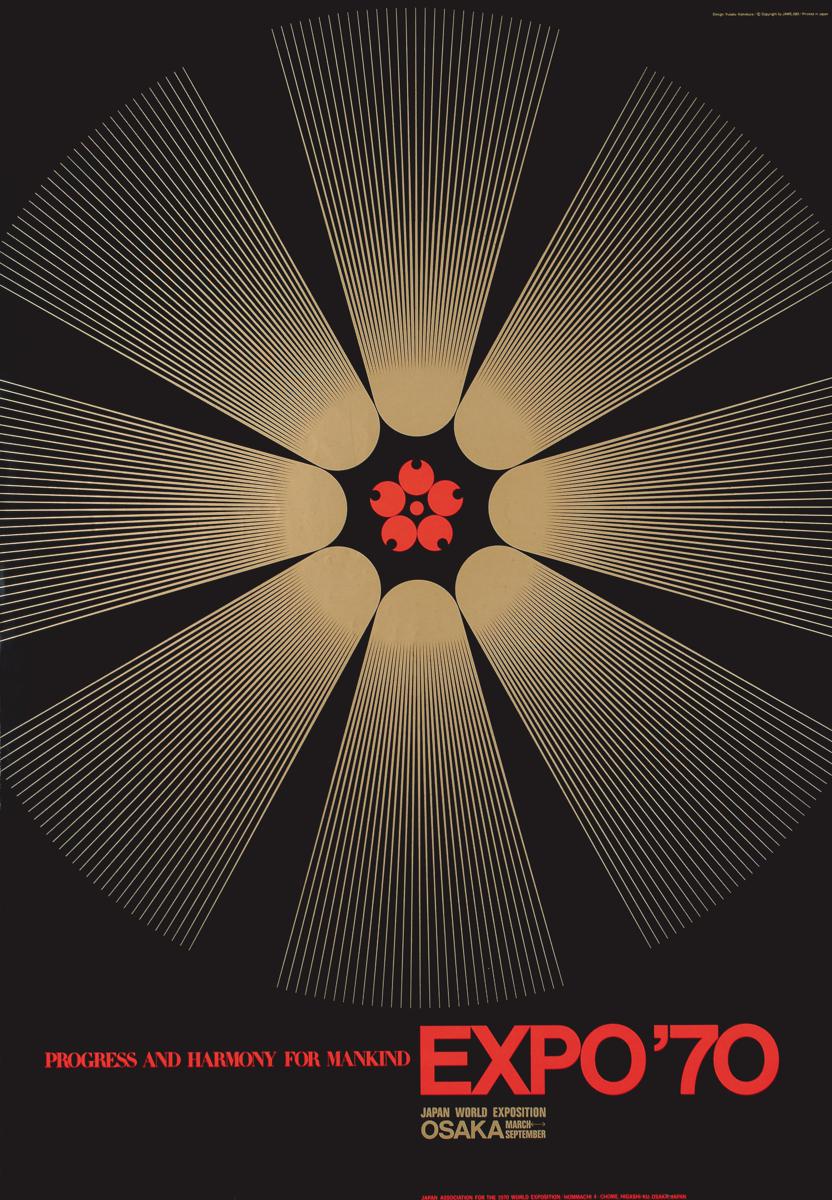

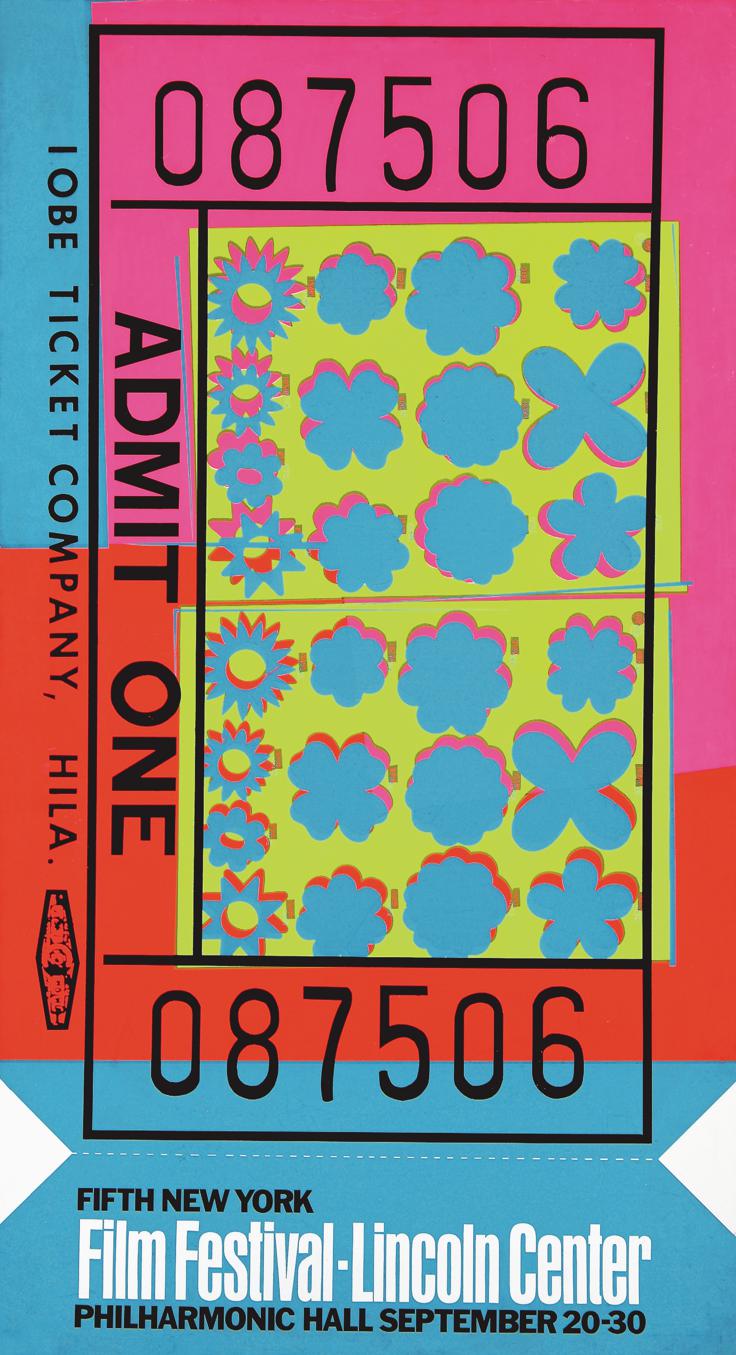

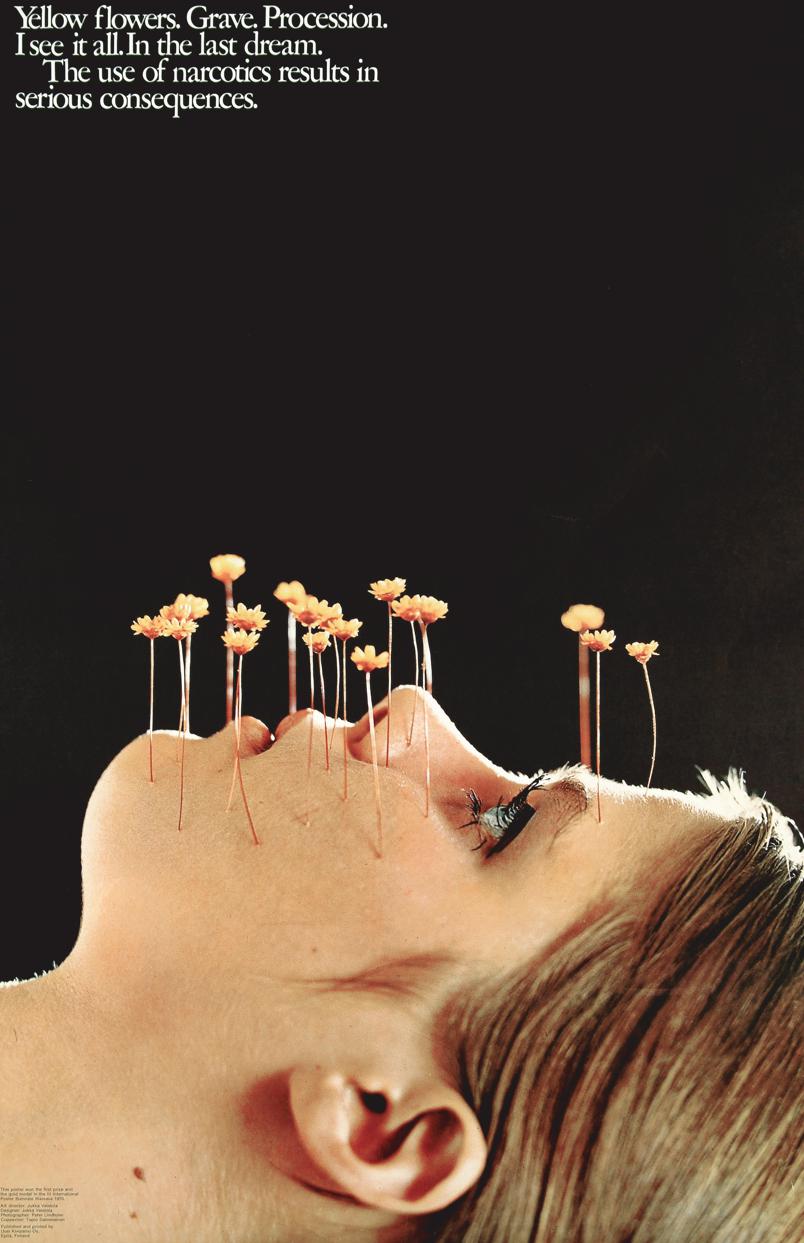

睽違三年,今屆「Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong」展覧,將雙年展逾半世紀的軌迹作一次主題式回顧,在過去50多年共26屆的大量得獎作品中,精選出來自23個國家、逾140幅具代表性作品展出,涵蓋120位設計師的作品,包括波蘭海報學派傳奇人物Henryk Tomaszewski、Jan Lenica、Waldemar Swierzy;日本設計大師永井一正、龜倉雄策、福田繁雄、田中一光;以及回到未紅時的美國普普藝術大師Andy Warhol以及法國先鋒設計組合GRAPUS。

是次展覧策展人是來自波蘭的海報設計及平面藝術家Agnieszka Mori;以及駐波蘭的平面藝術家、 策展人及大學教授Max Skorwider,並得到華沙國際海報雙年展主席Lech Majewski支持。被問到展覽是否受香港政局而變得「潔淨」,Mori並不認同,她指展出的海報很多都有深層次意義,待觀眾自行發掘,這正是海報的價值。她補充,沿襲雙年展歷來的獎項分類傳統,以「思潮」、「文化」和「廣告」三個類別劃分展覽內容,從而突出海報對推動新思維、凝聚文化結晶及促進商業溝通,在不同時代下所作出的非凡藝術成就和社會功能。

然後,Mori講解波蘭海報的歷史背景和價值。昔日波蘭資源匱乏,街上沒有名店與豪宅,最多就是海報,亂世還出了無數海報大師。「這是藝術家又是人民身份自我表達的方法,當時政府對藝術沒太大警惕,藝術家也不需要畫廊、博物館做展覽,他們直接把所思所想製成海報,到處貼;閒時在街上看海報,也成為市民的消閒活動。」

Dańda補充,現時波蘭及不少歐洲國家街上仍有專門貼實體海報的圓形鐵架,那是一道城市風景,部份海報架圍着書報攤,已經成為市民獲取知識與最新資訊的象徵性平台。「不少地方的海報經年貼滿牆,猶如洋葱層層緊貼,有着歲月的痕迹,有時市民會撕下海報看看下面的資訊,很有趣。」大會特意把這些圓形鐵架放於展場,放滿了海報展歷來的宣傳海報。Dańda觀察到,香港和很多國際都會的街道上,都換上了數碼海報,設計師對海報一針見血的強烈視覺要求似乎減低了。

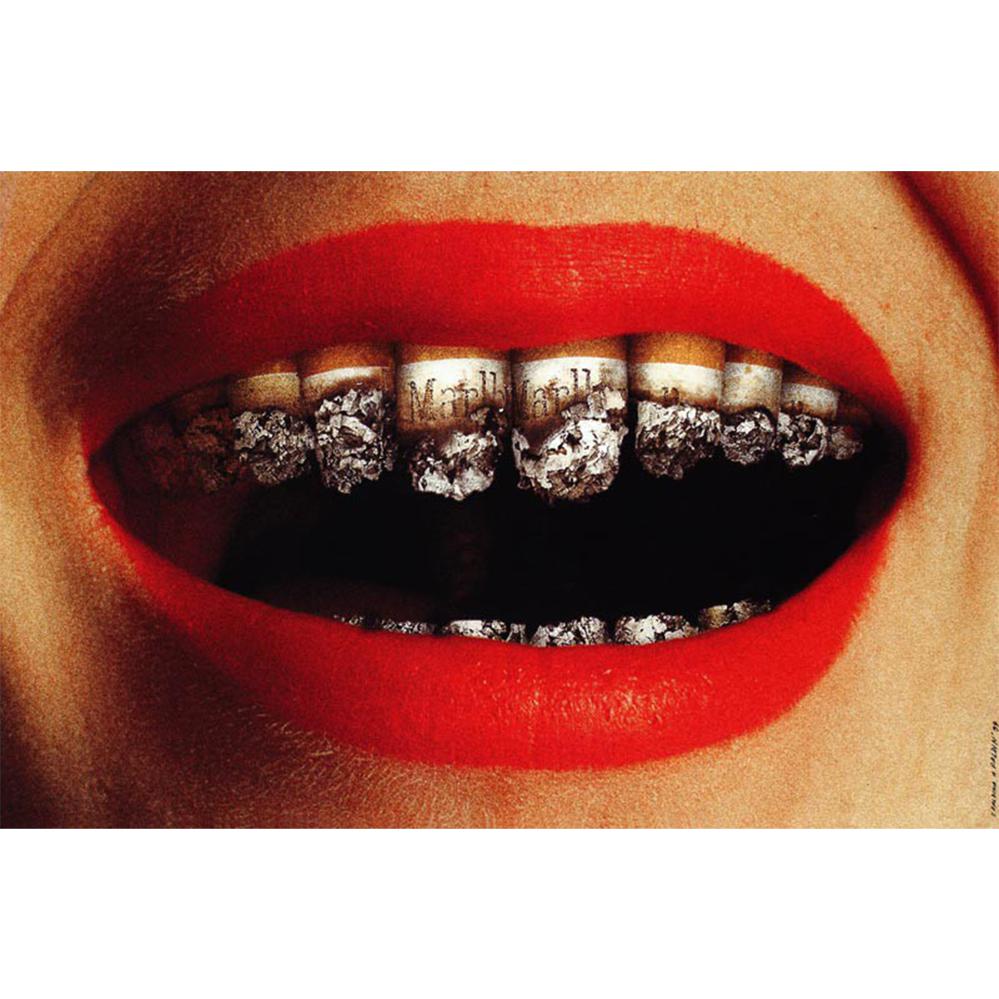

「昔日經典海報如今仍令人記憶猶新。」Mori指着俄羅斯藝術家Alexander Faldin & Svetlana Faldina於1999年設計的《Untitled (anti‑nicotine poster)》,冶艷女人塗上口紅的嘴打開,牙齒是煙頭殘骸,比煙盒上的爛腳、爛肺的警告相片更震懾人心吧?此海報得到2000年第17屆雙年展金獎。

還有Jan Lenica的經典海報作品《Wozzeck by Alban Berg》設計師以Edvard Munch名畫《吶喊》式的構圖,表達草根的掙扎,令人一見難忘。「這張海報宣傳當年波蘭國家歌劇院製作的Alban Berg前衞歌劇,內容是面對受虐待和殘暴、爭取尊嚴的平民。」 當年共產主義升溫,它在民間引起了共鳴,在歐洲非常有江湖地位,而此作在1966年第一屆華沙國際海報雙年展上被授予金獎。

Mori回憶指,昔日途人會駐足觀賞街道上的海報,解讀海報的秘密,就算不懂藝術的平民百姓,也能透過海報風格分辨出作品出自哪位大師手筆。

海報曾經是政治宣傳(propaganda),納粹德國希特拉更以藝術感染力神話化和炫耀勢力,呼籲人民參軍、加班工作、募捐;共產思想主導的蘇聯政府,視政治宣傳藝術為「英勇先進的藝術」。到了美蘇冷戰時期,兩國透過海報相互抹黑;政治宣傳藝術在中國興起,主要是因革命運動和戰爭的需要。不只是政治宣洩,昔日以波蘭為首的歐洲藝術家們絞盡腦汁,將美好的藝術與商業結合,在市場推出過無數意識、創意與美學並重的經典海報。不過隨着時代轉變,不少人指波蘭海報於上世紀九十年代,隨着商業化和市場開放而衰落,商業海報也變得客戶主導,流失創意與果敢的精神。

「一路以來,海報發展與功能不停演進。當我們回首過去半世紀的海報作品,我們認識到海報的力量不但沒有隨時間而消減,反而日益強大,只是平台與表現手法不同,與社會仍然息息相關。」Mori說。

因為政府對藝術的警覺性較低,海報設計曾是「鐵幕波蘭」唯一向世界發聲的窗口,所以波蘭的海報藝術成就極高,自十九世紀末發展出獨特的風格,更於二戰後的共產政權統治下進入高峯,在二十世紀下半葉發展出獨特的波蘭海報學派(Polish Poster School)風格。

華沙國際海報雙年展作為波蘭海報藝術成就的象徵,自1966年首辦以來,以呈現世上最優秀的海報設計為目標,讓世界各地不同世代藝術家聚首,成為交流海報作為藝術媒介角色的場所。

日期:3月26日至4月18日

時間:11am至8pm

地點:中環PMQ元創方A座2樓QUBE智方

免費入場

採訪、攝影:馬如風

部份圖片由PMQ及維拉諾夫海報博物館–華沙國家博物館分館提供