【本報訊】主教山配水庫險被拆卸,喚起港人關注歷史建築保育。民間組織本土研究社調查發現,古物古蹟辦事處於2000年完成的全港歷史建築普查,涉及8,800幢戰前建築,其後挑選1,444幢進一步評審。本研社認為,8,800幢建築物名單中,有不少具歷史價值的「漏網之魚」未獲審視,包括相信戰前落成的九龍城唐樓及已被拆卸的李小龍故居等。

記者:鍾雅宜

古蹟辦1996年至2000年間進行全港歷史建築普查,記錄約8,800幢建於1950年以前的建築,挑選文物價值較高的深入調查,2009年公佈完成1,444幢評估工作,交由古物諮詢委員會審視,至今12年,尚有31項建築評級有待確認。主教山配水庫事件後,外界質疑政府檢視歷史建築時有遺漏,古諮會主席蘇彰德曾透露,當年普查尚有100至200幢值得再深入評估,形容是「滄海遺珠」,期望任內完成。

不過,古蹟辦過去一直未有公佈8,800幢歷史建築的普查名單及挑選準則,本土研究社透過公開資料守則取得整份8,803幢建築物名單,但名單僅顯示建築物地址及區域,建築物落成年份及簡介均欠奉。本研社初步檢視,發現不少具歷史價值的「漏網之魚」未被列入進一步評審名單,包括估計建於戰前、位於九龍城南角道3號的唐樓、現已拆卸、曾獲團體力倡保育的九龍塘金巴倫道41號「李小龍故居」,及已獲業主復修的皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站等。

本研社研究員鄭捷龍指,南角道3號屬九龍城區內碩果僅存設騎樓的唐樓,該區有大規模重建,擔心唐樓有被清拆危機。記者日前所見,該幢唐樓似乎已空置。金巴倫道41號李小龍故居亦在名單上,卻已被拆卸。鄭捷龍認為,若當年古蹟辦能及早審視其歷史價值及作評級,它或能逃過清拆命運。

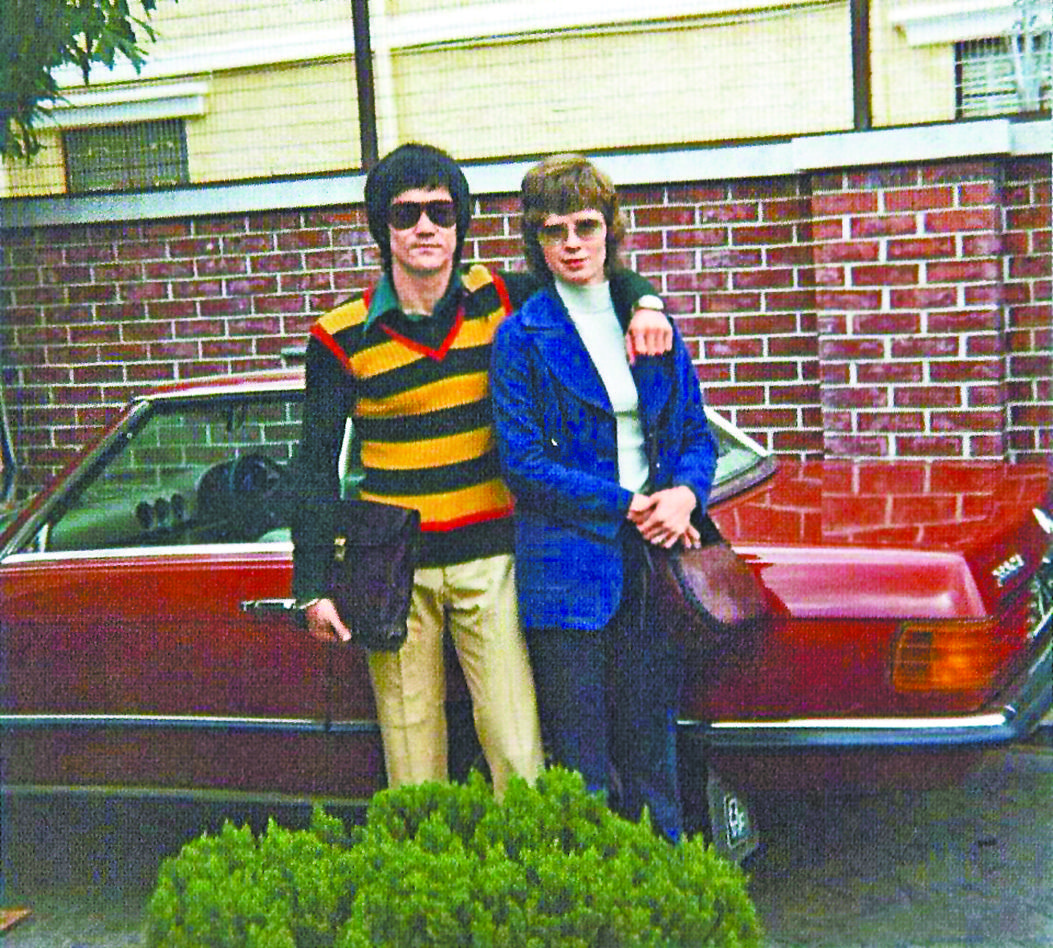

已故國際巨星李小龍一家1970年代初曾居於該處,他離世後,富商余彭年買入大宅改為時鐘酒店,曾計劃將物業捐出及建成李小龍紀念館,但政府「企硬」拒應允部份復修條件,計劃2011年告吹。

建築文物保護師吳韻怡初步檢視南角道3號外貌,相信它於戰前落成,除有騎樓,屋頂有裝飾及雕刻等,認為具一定歷史價值,與同區屬三級歷史建築的衙前塱道中醫館「大和堂」風格類似,後者獲活化為咖啡店,但該唐樓位處的九龍城區,「佢面積細,保育較難,如果普通業主買咗,相信好大可能拆卸」。

吳韻怡亦對李小龍故居被拆卸感可惜,並批評古諮會「一年先開得四次會,每次傾幾間(歷史建築)」,評審工作進度太慢。

鄭捷龍亦稱,歷史建築名單2000年時完成,至今已21年,即使當年最年輕的建築物已至少逾70年,可能面臨拆卸或已被拆卸,當局應全面審視名單。再者,不少民間認為具歷史價值的構築物亦沒有列入名單,例如由蘇格蘭近衞隊第二營1927年所製的上水大石磨石砌軍徽、戰時防空洞、部份水務設施及上百年歷史的古道等,認為當局須擴大歷史建築定義。