古人有詩云:「後園鑿井銀作床,金瓶素綆汲寒漿」,

詩句中的「寒漿」便是現世代所謂豆漿的美稱。

早在西漢時代,豆漿原來已見於民間,

詩句更揭示了西漢時期一段與豆漿有關的親子情濃典故──

身為兒子的淮南王劉安細心照料臥病在床的耄耋母親,

因其母親想嚐一嚐黃豆鮮味,劉安應母親所求親手磨製豆漿,

以及製作豆腐。及後,豆漿也隨之傳入民間,一片孝心流芳百世。

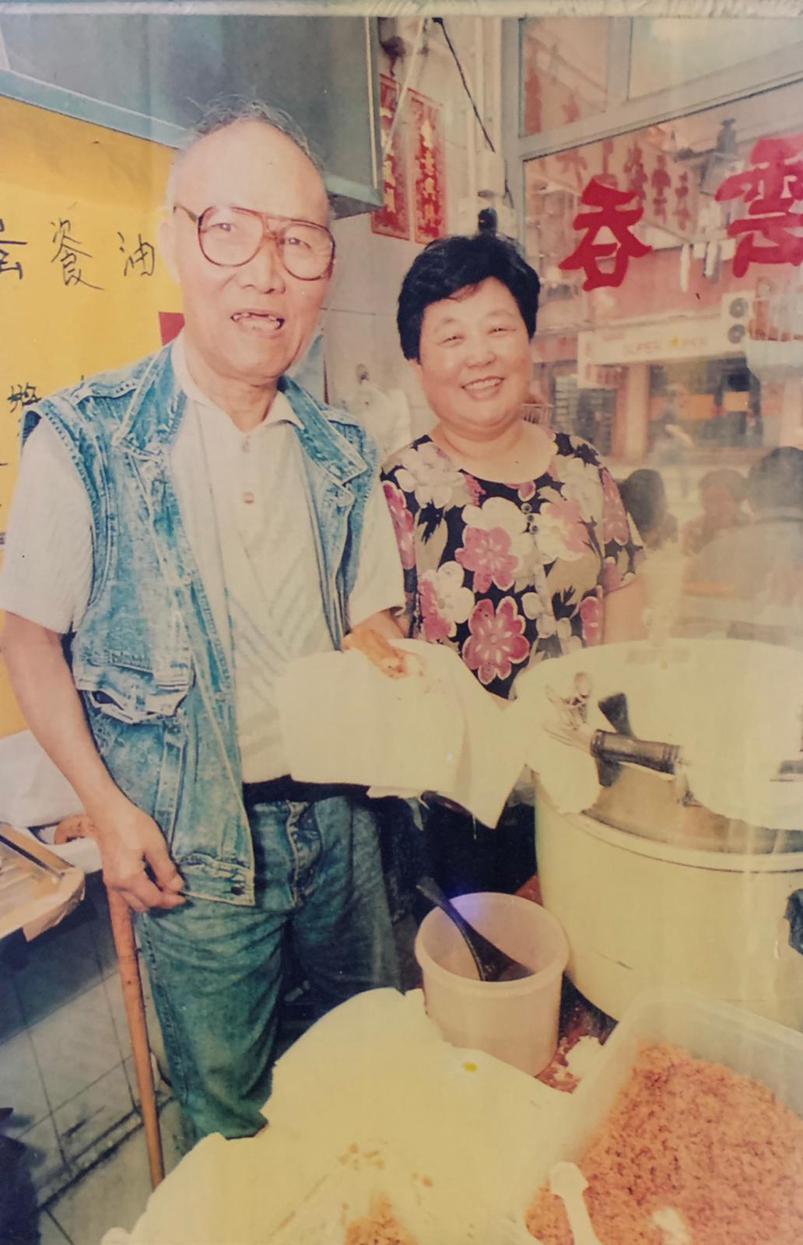

時光流轉,佇立於紅磡蕪湖街的「上海真真豆漿大王」

經歷了三十載春雨秋風,是「豆漿大王」的元祖店,

主要以上海麵食為主,除了堅持每日新鮮即磨豆漿,

更匠心烹煮廣受歡迎的滋味上海小吃──粢飯、油條等。

第三代負責人阿恒與其丈夫阿言,夫妻同心經營家族生意,

與摰愛朝夕相對,猶如比目魚與比翼鳥,不比不行,不比不飛,

是一種稱作「鶼鰈情深」的浪漫。

阿恒因不捨外祖父母經營多年的心血付諸東流,

毅然繼承家族小店,一心秉承祖輩精心製作上海傳統美食的意志。

她淚光盈眶,前塵一幕幕浮現眼前,

回憶外祖父在病榻上彌留情景:

「公公嗰陣仲係好清醒,係好清楚認得我哋,仲叫得出我個名。

即使公公過咗身一段時間,都仲好唔捨得。

公公婆婆都好錫我,佢哋甚至用畢生嘅血汗錢去幫我創業。

公公過身令到我好傷心,更加想保留間舖頭,

我唔想佢辛辛苦苦咗成世嘅心血,連帶傳統嘅上海食品就咁無咗。

對於我嚟講,唔係保留住一門生意咁簡單,

而係無價嘅感情同埋回憶。」呷一口溫熱豆漿,

淡淡鮮甜在口腔醞釀,細細品味,

沉澱了其中的暖暖親情,在舌尖上盪漾開來。

鹹豆漿配上粢飯是傳統老上海的味道,多年前由上海移民帶來香江,普遍而言,將粢飯裹入油條及配料後揉捏成長筒形,以透明保鮮紙包裹出售,於港地多配以豆漿食用,可謂港人平常不過的早餐。吃一啖粢飯,呷一口豆漿,讓人在晨早時分感受到一份溫熱,阿言認為特別是在如此艱難的時期,送上一份真誠和窩心的溫暖,覺得格外有意義。「上海真真豆漿大王」由阿恒的外祖父母於一九八八至八九年左右創立,他們出生於上海,輾輾轉轉來香港創業。「公公好鍾意煮嘢食,佢身為上海人,當然熟悉整上海傳統食品,所以嚟到香港開辦上海小食店。啱啱開舖嘅時候,呢區人流量唔多,食肆唔多,生意淡薄,不過亦都無咩競爭,日子過得平平淡淡。後嚟城市發展,呢區興建越嚟越多住宅大廈,自然越嚟越多居民,舖頭就變得好旺場,後來,生意好到人手唔夠,我阿爸阿媽都會嚟幫手。始終經營咗咁多年,主要都係熟客,好多都係街坊。」

元祖店創立於紅磡,阿恒的父母則另於屯門開設分店,經營了二十多年,因為打理業務非常困身,所以父母無法接手祖店,然而,他們希望祖店得以繼續發揚光大,「如果我哋唔接手,呢間舖就無㗎啦。當知道至租約完結只有兩個禮拜,我就好快下咗決定。香港有好多傳統嘅嘢逐漸被淘汰,而家我有機會去傳承,所以決定一試。如果唔做,好可能會後悔一世。」往昔食品款式非常簡單,主要都是豆漿和粢飯;時至今日,雖然菜式選擇多了以滿足都市人的口味,不過,傳統食品依然不變,窩心的味道在風雨飄搖的歲月中,從沒變改。呷一口熱豆漿,人情味從舌尖味蕾瞬間擴散至心扉。人情味更活現於老夥計對店舖的忠心耿耿,英姐在阿恒外公執掌時已開始受聘,做了足足三十多載,她憶述:「當時一個粢飯賣六蚊,三蚊一碗豆漿。舊老細好鍾意講笑,出手好闊綽,佢有個花名叫『大亨』。而家嘅老闆對食物好緊張,唔希望客人食到唔新鮮嘅食物,要客人食得開開心心。」

傳統製作甜豆漿,是先把黃豆放在水中,泡四至八個鐘頭後放入石磨去磨,磨好濾去豆渣,剩下來的就是鮮甜的豆漿。坊間有不少食店為求快捷利落,大都由豆品工廠購入現成豆漿,鮮味當然不及手磨豆漿。顧名思義,豆漿想必是「上海真真豆漿大王」的靈魂,為了讓客人呷一口豆漿鮮味,一連幾代的負責人多年來堅持自家磨製豆漿。除了供應常見的甜豆漿,還有較鮮見的老上海風味──鹹味豆漿,上海的傳統鹹豆漿,不是鹹那麼簡單,更用上五花八門的材料,包括:榨菜絲、油條、蝦皮、葱花,再下一點醬油、麻油、醋、辣油等。阿言一直沿用外公的秘方,讓傳統的上海味道得以一直流傳下世,為此他甘願付上代價,每日清晨六時正,便要回來店舖磨豆漿;直到下午三時,才有兩個小時歇息,然後又開始晚市,收舖已經凌晨十二時,他坦言:「而家真係比較少有人會花時間去磨豆漿,煮豆漿係一件好辛苦嘅事,尤其喺忙嘅時候,真係好需要人幫手。」

阿言娓娓道來製作豆漿的過程,把黃豆洗得乾乾淨淨;接下來便是把黃豆浸在水中,然後放入機器中打磨,將殘餘的豆渣隔開來。別以為僅僅體力活,將機磨調校至水分與黃豆達至恰好的比例,是一門藝術,水太多豆漿會變得太稀,味道太淡;太濃的話,則上爐頭時便很容易煮燶,在爐頭上如何恰到好處地控制火候,其間需要定時定候攪拌,又是另一門功夫。阿恒心中最甜滋滋、最溫暖的豆漿是婆婆巧手特製的豆漿,她分享:「靚嘅豆漿豆味一定要夠香,唔可以過火,最好入口順滑,咁就要視乎隔渣嘅功力。不過再靚嘅豆漿,都唔及婆婆嘅特飲,佢最鍾意煮熱豆漿加隻雞蛋畀我飲,佢經常講咁樣飲好有營養,除咗有營養之外,味道的確好好,打隻雞蛋落杯熱辣辣豆漿,隔一陣就會變成半生熟,冬天飲覺得特別溫暖。」

粢飯是店中另一招牌菜。做法是將熱的糯米飯先放在木桶裏,將糯米飯放在濕布上攤開,油條放在米飯上,再兩手合上捏緊而成。「上海真真豆漿大王」的粢飯餡料非常豐富足料,從中間一刀切開,餡料就即時湧出來。阿言說:「所有嘢食嘅製作方法,都係遵照公公一貫嘅方法去做,始終係一種傳統手藝,如果唔靠後輩傳承落去,就會完全消失。」首先洗淨糯米,再放進蒸爐蒸大概二十分鐘,將蒸熟了的糯米放到大廳的桌子上繼續保持溫暖,當有人點餐才立即包好,先舀飯到布上再掃平,然後逐一鋪上肉鬆及榨菜,再放上兩條油炸鬼,接着把所有材料捲起裹實,送至客人手上仍是熱呼呼。

除了非常足料的粢飯,阿言還愛讓人垂涎三尺的酸辣湯,他分享:「同太太拍拖嗰陣時,成日都會去真真食嘢。由舊時到而家,都特別鍾意飲酸辣湯,酸辣湯嘅做法基本上沿用以前嘅煮法,就係先煲滾水,再倒入豬紅、豆腐,再切豬皮、木耳同筍絲,最後加少少生粉、麻油,同埋辣椒油。」原本,白領上班族的阿言從事設計工作,按時上班,按章工作,因為對太太的愛而毅然轉行,投身飲食行業。他說:「因為知道太太一家好唔捨得,所以就身體力行支持,最初係好擔心,因為我無做過飲食行業,覺得好陌生。岳父岳母對我好好,叫我咩都唔使擔心,全力支持我,盡力喺舖頭學識所有嘢。」夫妻倆敬業樂業,認為要用心去製作食物,讓人客笑着進來,笑着離開,生客來來去去如影燈戲,久而久之成了老主顧,人情味由祖輩那一代累積下去,老主顧憶述他們的往事,說到豆漿味道一如從前,夫妻倆頓時笑靨如花,阿言說:「客人好有心,叫我哋加油,做落去,唔好白費公公婆婆一番心血。」●

地址:紅磡蕪湖街48號

電話:2766 2588

營業時間:8am-10:30pm

撰文:黃寶琳

攝影:胡浩賢

編輯:潘惠卿

美術:魏家祺