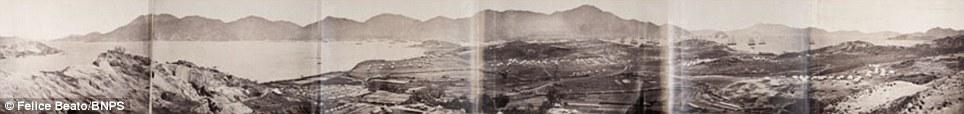

導言:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

歷史是甚麼?一直以來,教師都會告訴學生,歷史是客觀事實的記錄和分析。可是,當劇變連年,誘發各種主張、情緒、否定,而人們基於各種原因不得不捍衞某些利益時,這些「非歷史」因素便以迅雷之勢滲入歷史,改變歷史與記憶,歷史的原委甚至被視為禁忌。「殖民地」這個詞便是經典案例。

“Where and how did I get my revolutionary and modern ideas?”

“I got my idea in this very place; in the Colony of Hongkong.”

──孫中山先生

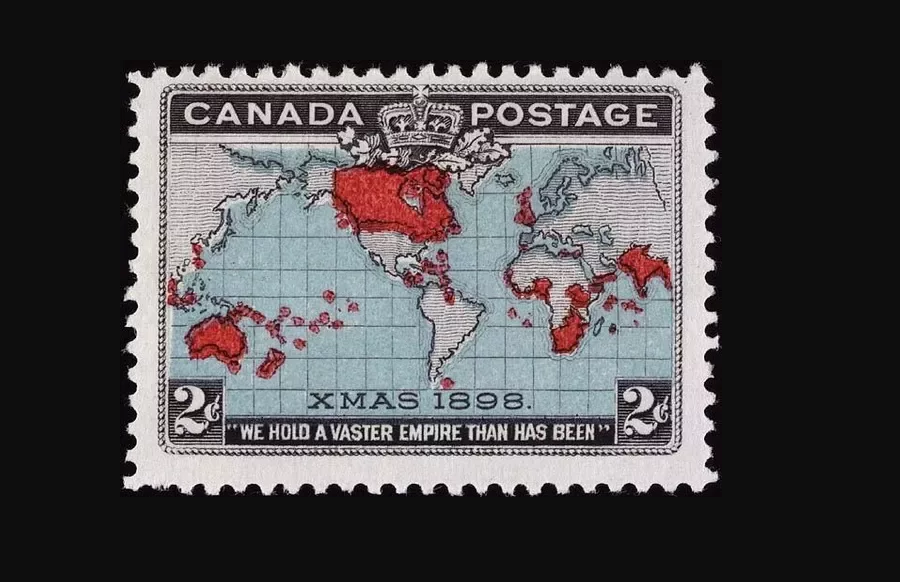

殖民主義是世界史重要課題。15世紀葡萄牙、西班牙崛起成為殖民帝國,1494年兩國簽署《托德西利亞斯條約》(Treaty of Tordesillas),瓜分歐洲以外「發現」的新世界。到了19世紀,新興殖民帝國如英、法等取而代之,英國殖民地遍佈全球,有「日不落帝國」之稱。第二次世界大戰後,非殖化運動興起,殖民地相繼獨立,殖民主義歷史暫告一段落。

正是在全球殖民主義下,香港於鴉片戰爭後成為了英國殖民地。香港立法會網站說,「香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地」。1843年《香港殖民地憲章》將香港定名為The Colony of Hongkong。(有趣的是,Colony一字在九七之後仍然存在於一些法律之中,1999年港府需刊憲進行法律適應化,一次過將法律中尚存的Colony字眼改為Hong Kong。)

「殖民地」形式多樣,「殖民」固然有之(如美洲十三州殖民地、澳洲、新西蘭等),有些不殖民之殖民地如香港和直布羅陀則是戰略「前哨」(outpost),以編織出帝國的全球網絡。香港這一類稱為「直轄殖民地」(Crown Colony),強調行政效率,由總督責其大成,以行政為主導。

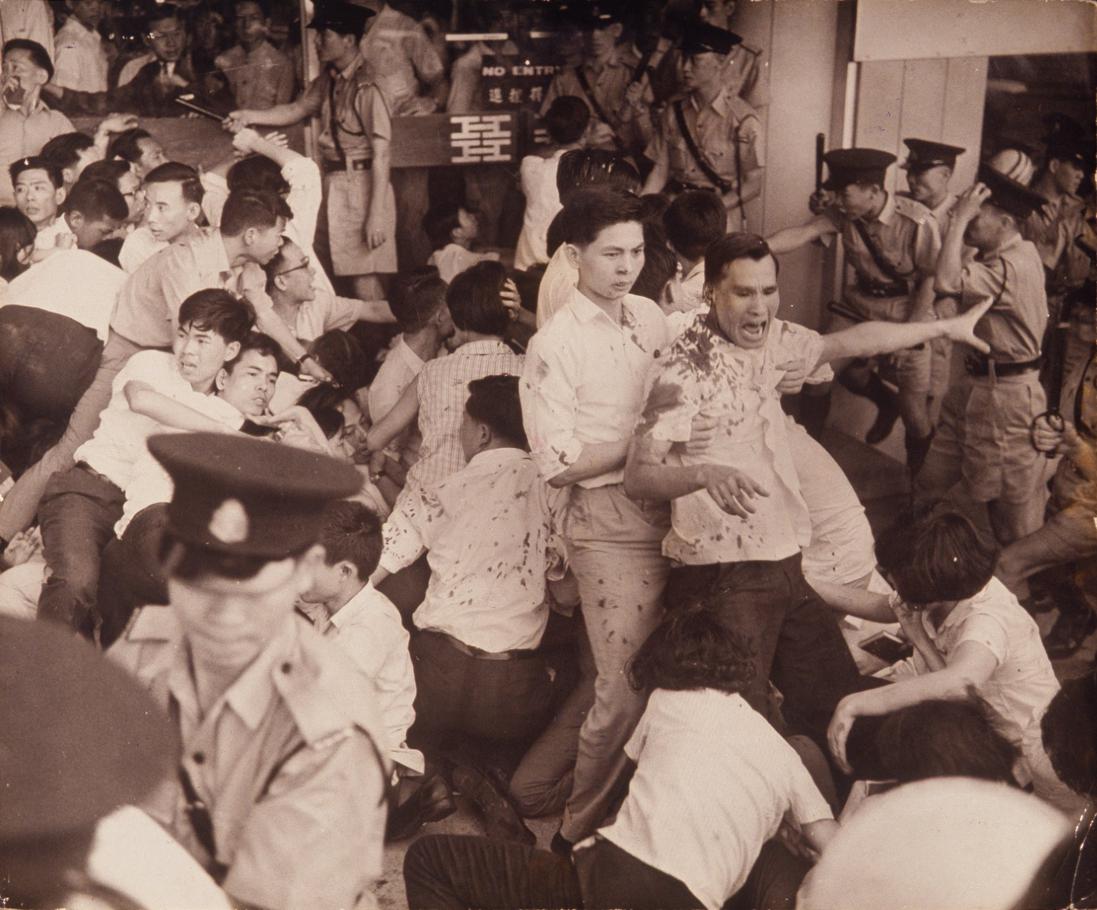

殖民地一詞轉向貶意,大致在二次大戰前後。非殖化運動崛起,殖民地要推翻殖民統治而獨立,殖民地這個身份往往成為攻擊對象。香港的非殖化採「回歸祖國」之途,反殖用語亦相當明顯:香港「淪為」殖民地,「喪權辱國」,回歸是「一雪前恥」。九七後不久,教統局發給教科書出版商的指引有這麼一段:「在提到香港從前『殖民地』身分時,須注意中國從未承認香港為『殖民地』,而在七十年代聯合國亦取消了香港作為『英國殖民地』的稱謂。因此,如有必要在課文中引用該稱謂,可考慮加引號、註釋提供歷史的背景。」

這段文字背後的史觀,對香港歷史教育產生深遠的影響:殖民地歷史不單止喪權辱國,連香港百多年的「殖民地」身份也是不該。兩者均需否定。

作為史觀,它當然有其現實土壤與需要(九七回歸、改變長期以來的殖民教育等)。然而,現實土壤不一定就是真實的歷史。就算活在殖民地的人,頭腦也可以很清醒,知道殖民地一詞最初「不含善惡成份」(查良鏞,《香港的前途》1984)。二次大戰前的「大國邏輯」認為擁有殖民地是大國的指標,這個邏輯也為一些中國人所接受,所以不少知識分子積極提倡中國應該擁有殖民地。梁啟超於1904年所著《中國殖民八大偉人傳》說:「海以南百數十國,其民口之大部分,皆黃帝子孫,以地勢論,以歷史論,實天然我族之殖民地也」,祈望中國「有能擴張其帝國主義以對外之一日」。康有為亦著有《殖民巴西計畫》,曰:「中國人滿久矣,美及澳洲皆禁吾民往……遍考大地,可以殖吾民者,惟巴西經緯度與吾近。……可以為新中國……擬結百萬殖民公司。」若必須將歷史上的殖民主義和殖民地一概否定,那我們又應該怎樣評價這些中國殖民主義者?

回到歷史現場。中國政府和政治人物在1949年前對香港的殖民地地位沒有甚麼反感。例如孫中山,1923年他應邀到香港大學演講,他在演說中自問「Where and how did I get my revolutionary and modern ideas?(我在哪裏、我如何獲取我的革命主張和現代思想?)」然後自答「I got my idea in this very place; in the Colony of Hongkong.(就在這裏,香港殖民地)」孫中山雖然大力提倡改變中國的「次殖民地」現狀,但對於香港的法定名稱,仍予以尊重。

事實上,「香港是殖民地」在戰前是常識,華人就算厭惡香港的殖民統治,但對這個身份並無異議。1948年,中華全國文藝界協會(文協)香港分會出版的《饑餓的隊伍》,在介紹其徵文運動時說該運動旨在「廣泛地充份地反映這個殖民地社會的風貌」。全國各地對香港的描述也作如是觀。

對「殖民地」的態度,與「殖民地」的歷史稱謂和身份,兩者在今天雖含張力,惟彼此可以並存,這是歷史研究和教育工作者應注意的。順帶一提,殖民地在中國出現之時,「殖民地」一詞尚未出世。19世紀大部份時間,colony譯作新疆、屬國、外屬、藩,等等。「殖民地」於1910年代才收入《辭海》等辭典。據台灣學者潘光哲的研究,「殖民地」由日文「拓殖」的漢語替換詞「拓地殖民」引伸而來,梁啟超最早於1897年用於《時務報》。從那個「只有弊」的國度引進的這個詞,與「帝國主義」一併使用,幫助中國人建構出「瓜分中國」政治概念以及後來的救國思想和近代民族主義。那當是後話。

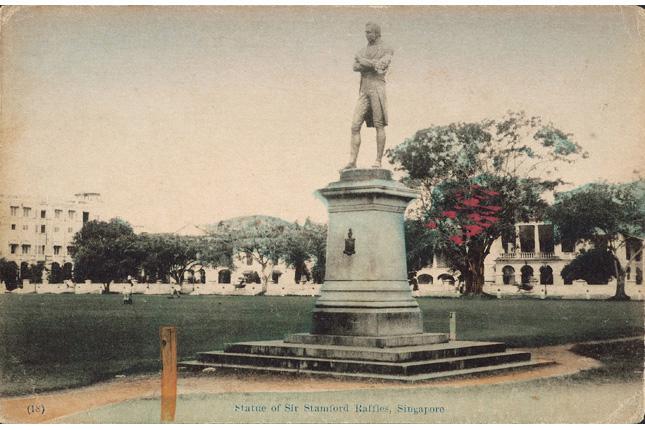

新加坡不避諱自己的殖民地歷史,甚至十分重視,以之作為一種文化資源建立和保持與西方世界的聯繫。香港自九七後不斷在自己的殖民地歷史上左閃右避,最新的例子,是在香港歷史博物館常設展「香港故事」關閉後的替代展「精華展」中,「殖民地」字眼一律不提,殖民地旗幟及港督照片亦告消失。兩地面對自己殖民地歷史的態度,恰恰反映出兩個前英殖民地的不同取向和命運。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。