國際知名當代藝術家尹秀珍,曾把衣服形容為「人類和文明的第二張皮」。她正在CHAT六廠舉行的最新大型個展「尹秀珍:補天」,便以回憶當針線修補跨代隔閡,透過母親、自己與女兒三代對日常衣物的個人歷史與種種聯想,探討工業化下社會心態的轉變,繼而延伸對社會、歷史、政治的反思。

甫走進展廳,就見作品《般若波羅蜜多》。那是以誦念《心經》的聲波形狀放大,並以回收布料縫製而成,每一條聲波背後有號碼和藝術家簽名,展覽結束後將以抽籤形式送贈觀眾。最欣賞尹秀珍打破觀展常規精心設計了空間,由十多台古董衣車排成一列的裝置《車間》,是尹秀珍母親作為車衣女工的工作間回憶。中間的布幕可圈可點,一邊是尹秀珍母親的視野,另一邊是她作為女兒的視野,激發觀眾有層次的想像。

個展包含她一九九五年至二〇二〇年的作品,如最新的裝置《中轉站》和影片系列,從中看到藝術家創作命題及風格的轉變。因為全球爆發疫症,展覽一度關閉,並延至四月結束,尹秀珍未能親自來港為作品解畫甚至佈展。「尹秀珍:補天」策展人王慰慰強調,疫症肆虐對全球政治格局、經濟發展以至日常生活、文化思想都造成激烈衝擊,而尹秀珍亦伺機把這段期間的體驗與思考融入個展中。

過去幾十年創作生涯,尹秀珍一直善於把個人經驗與社會變遷連結,從九十年代起在民間收集舊衣物創作各種裝置藝術,「衣服」變成她獨有的藝術語言。一九九五年創作《衣箱》時,便嘗試叠放她從小到大穿過的衣服,再用水泥封存,柔軟的私人歷史與冰冷的建材互融,以記憶創作。王慰慰談到這次展覽最啟發她的,是攝影作品《我的衣服》,三十二張照片展示的,均是尹秀珍曾經穿過的衣服,每件皆整齊地折叠和縫合在一起,還配以文字講故事。

「你還會記得每件衣服背後的故事嗎?」八十後的王慰慰成長於工業化、速食時尚(fast fashion)當道的年代,她甫見到這件作品便不禁發問。「我瞬間就明白,所謂時代之間的代溝,很多時是因為社會急速發展而造成,並可以透過溝通和闡釋來修補分歧。」尹秀珍的媽媽是車衣女工,她的衣服基本上都是自己造的;尹秀珍成長於衣服仍是奢侈品、需要配給的年代;尹秀珍的十八歲女兒是千禧寶寶,估計大部份潮服都是網購,沉醉於追趕潮流的消費模式。在物質極其匱乏走到物慾橫流的世代,三代人承載着不同的經歷,也映襯出不同的審美和價值觀。尹秀珍說,從來覺得與女兒沒有代溝,但女兒卻說代溝很深。她直言藉着這次個展,把三代人拉在一起做事情,製造互相了解的機會。

二〇二〇年影片《補天》和《逆》的創作主題便圍繞家庭關係,分別回溯藝術家曾為紡織廠工人的母親之過去,以及自己女兒的成長過程。從作品展示家庭生活軼事,探討工業化在家庭疏離和母女隔閡中扮演的角色。

「我沒法想像一件衣服是姐姐穿完給我,或者是媽媽年輕時留到現在,再改細來給我穿,因為我沒有經歷過那個時代。」獨生女王慰慰補充:「生於七、八十年代是最幸運的,因為歷史激烈動盪與我距離不太遠,但新的網絡時代我正在經歷。購物體驗已變得不一樣,惜物的概念也急速轉變;淘寶買衣服很隨意又不能試穿,首先放棄對衣服的期待,沒期待情感也自然不是很大。」相反,尹秀珍與她媽媽的時代,衣服往往要穿很多年,故有完全不一樣的情緒與心態。

尹秀珍沒有直接批判「速食時尚」對世界的影響,反而透過作品,講速買速棄文化、全球化成為主流之前,人類與衣服似乎有更深切的關係。

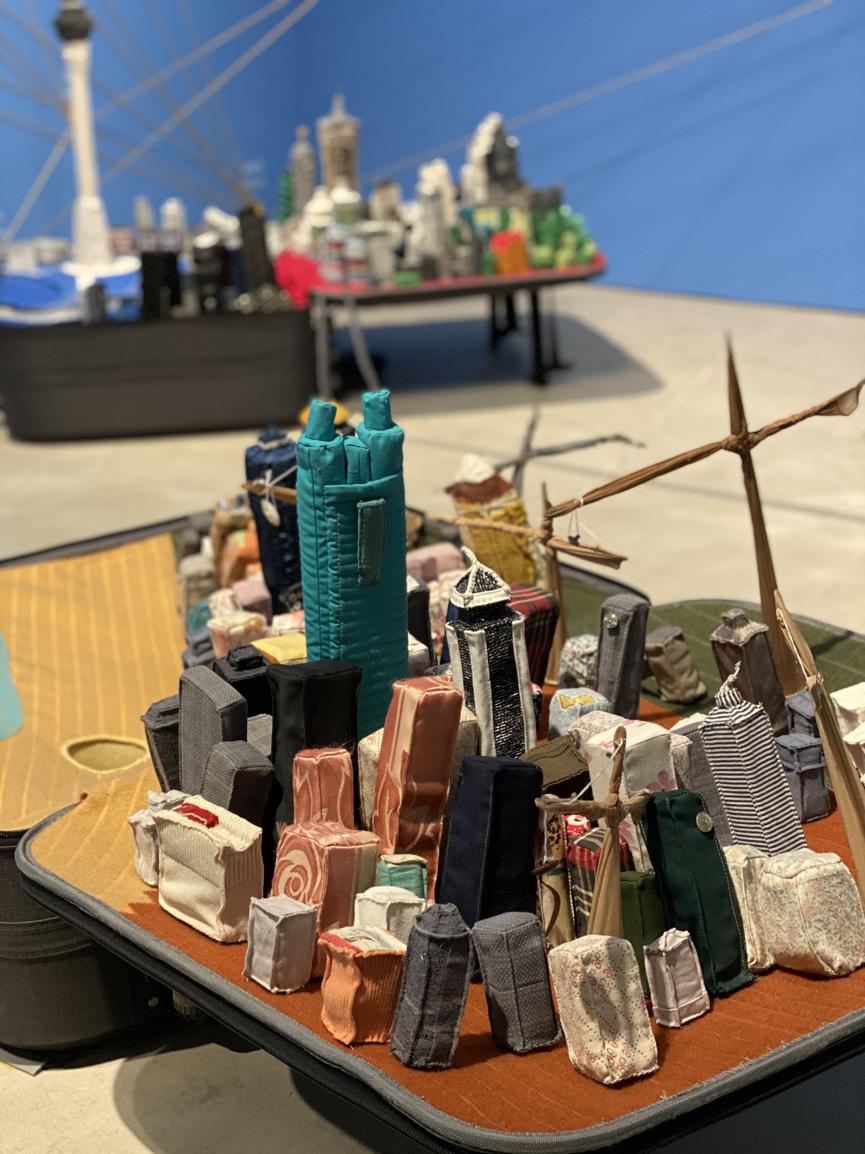

她於二〇〇一年開始創作至今的經典作品系列《可攜帶城市》(曾在香港一個大型商場展出),這次也有登場。一個個打開的行李箱,內裏盛載的不是衣服或旅行物品,而是一組組以回收布料縫紉而成的立體建築物,都是來自世界不同城市的地標,穿越於在硬建築與軟回憶之間,講全球化問題。自二〇〇四年開始創作的《時尚恐怖主義》系列,足見尹秀珍作品的思考性。彈性如絲襪的肉色緊身衣,像是燒傷植皮後的療傷模樣,模特兒手持的武器全是以針線人手製。她蒐集舊衣服,製成各種飛機違禁品如手槍、斧頭、液體物質等等,將它們放入旅行箱過境,以幽默的態度探討反恐時代人們所要遵守的規範。刀槍的暴力功能喪失,一針一線的縫補過程,也在修補當代社會人與人互相殘害的傷痕。

一九六三年生於北京的尹秀珍,孩提時代經歷過文革,一九八九年於首都師範大學美術系畢業,深受民運前「85新潮」文藝思潮衝擊。尹秀珍參加的主要群展包括二〇一九年威尼斯雙年展、二〇一四年澳洲黑暗MOFO藝術節、二〇一三年莫斯科雙年展。她也是第一位受邀在紐約當代美術館舉行個展的中國女藝術家,用了很多私人物件,反映中國的急速發展,以及對工業化、全球化問題的人文關懷。

即日至 4月11日

11am至7pm (逢星期二休館)

荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由CHAT六廠(六廠紡織文化藝術館)提供