香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

今天,如果說香港「風光旖旎」,未必很多人會同意。然而,二次大戰前,香港被認為風光處處,名勝古蹟盎然。當時,筆名「香山故人」的本地旅行界泰斗黃佩佳著有《新界風土名勝大觀》,臚列新界十景,連牛頭角在他筆下也成「修竹成林,迎風搖曳,清篁瀟洒,翠影參差」。1920年代以後,報章、校刊所載有關香港境內華人旅行的文字俯拾皆是。就連維多利亞城的心臟地帶,也有綠草如茵的木球場(今遮打花園)、皇后像廣場等。華洋雜處的香港,不同的人也可找到自己的風景。

黃佩佳筆下的沙田,「望夫石如保俶塔」,「隱有三天竺、虎砲泉、龍井、九溪十八澗諸勝,約略似餘杭西子湖」,所以當時沙田有「小西湖」之雅號。然而,今天講的,不是沙田小西湖,而是北角賽西湖。

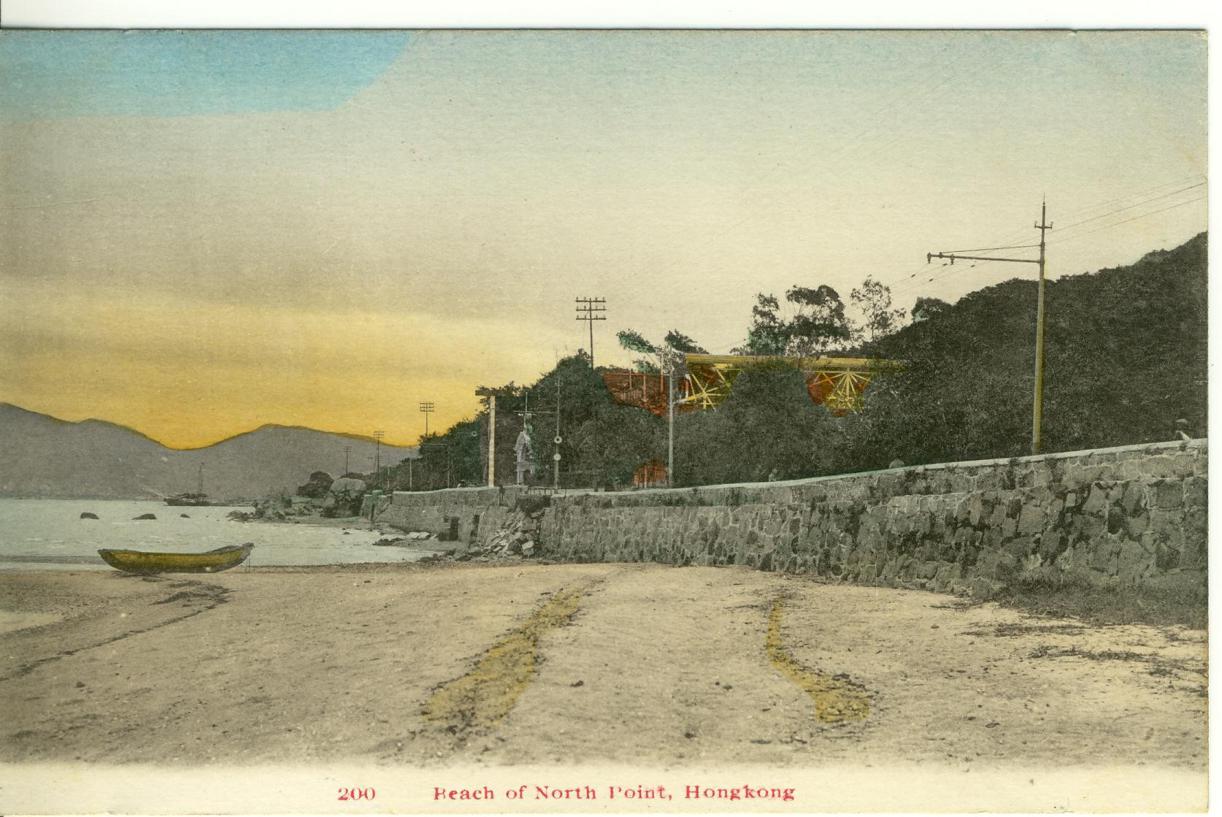

首先略述其名。賽西湖是1930年代以來最通用的名字,其意思是,若說沙田形似西湖,北角這個湖的景色更是「賽過了西湖」,所以「賽西湖」這個名字便在華人之間流行起來。另一個名字是「七姊妹水塘」。大家可能會問:賽西湖距離七姊妹道很遠,何故以「七姊妹」命名?這便需要談談北角的命名:「北角」一名,源自英文North Point,戰後才逐漸為華人所接受,而戰前他們使用的是北角的土名「七姊妹」,其來源是位於今天健康村的七姊妹村。該村最遲在乾隆年間已存在。香港開埠後,「七姊妹」由村名發展為區名,戰前著名的「七姊妹泳棚」便以它命名。因此,賽西湖稱為「七姊妹水塘」便相當合理了。

順帶一提,港府於1924年決定收回七姊妹村,作擴充石礦場和興築新筲箕灣道(後稱「英皇道」)之用。七姊妹村於1931年完成遷出。也許因為該村的消失,讓戰後「七姊妹」一名後繼乏力。「北角」便隨之接棒。

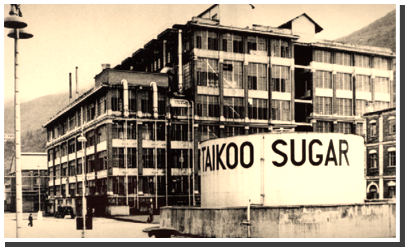

七姊妹水塘一名,反映賽西湖的本來功能並非作旅遊之用。加上另外兩個較少人使用的名字,即寶馬山水塘(Braemar Reservoir)及太古水塘(Taikoo Reservoir),四個名字之中有三個含「水塘」,意味着它的主要功能是蓄水。賽西湖因何而建?事緣19世紀末太古洋行在香港發展製糖業,糖廠(或稱糖房)位於今鰂魚涌糖廠街,1884年投產。製糖其中一項重要原料是水。要確保供水源源不絕,最好的辦法是興建私人水塘。因此在糖廠的山上總共興建了五個水塘,當中以1894年落成的寶馬山水塘為最後及最大的一個。水塘的地段編號為IL1336,IL即inland lot(內地段),是北角其中一幅最早、最大的工業用地。今天,位於賽西湖公園北端,仍可見到完整保留的五號水閘,上面清楚刻有「TAIKOO SUGAR REFINING COMPANY LIMITED」及「1894」字樣。

賽西湖除了為太古糖廠供水,還在兩個層面上為香港供水。第一,按照當年的港府地契,水塘需要向鰂魚涌及西灣河居民提供食水。這個安排一直延續至1950年代。第二,水塘在緊急情況下向香港市民供水。例如1894年,香港發生鼠疫,水塘便為疫區提供食水。此外,1939年,由於抗戰開始後大批內地居民湧到香港避難,水塘亦提供緊急食水。

偌大的水塘,半懸山上,交通亦方便,電車可達山腳,因此賽西湖成為了港島著名景點。賽西湖有多美?旅行雜誌《海光》於1955年這麼說:「沿著山路上去,一路有青蔥的松樹,陰翳幽靜,那裏有一個漣漪的綠湖,等候你來盤桓。它那可愛的湖光山色,好比一個濃抹淡妝的西子,會使你一見魂銷。而在湖外花木,卻有『蝶賣嬌姿穿柳眼』的情景,也會使你看了低徊忘返的呢!」

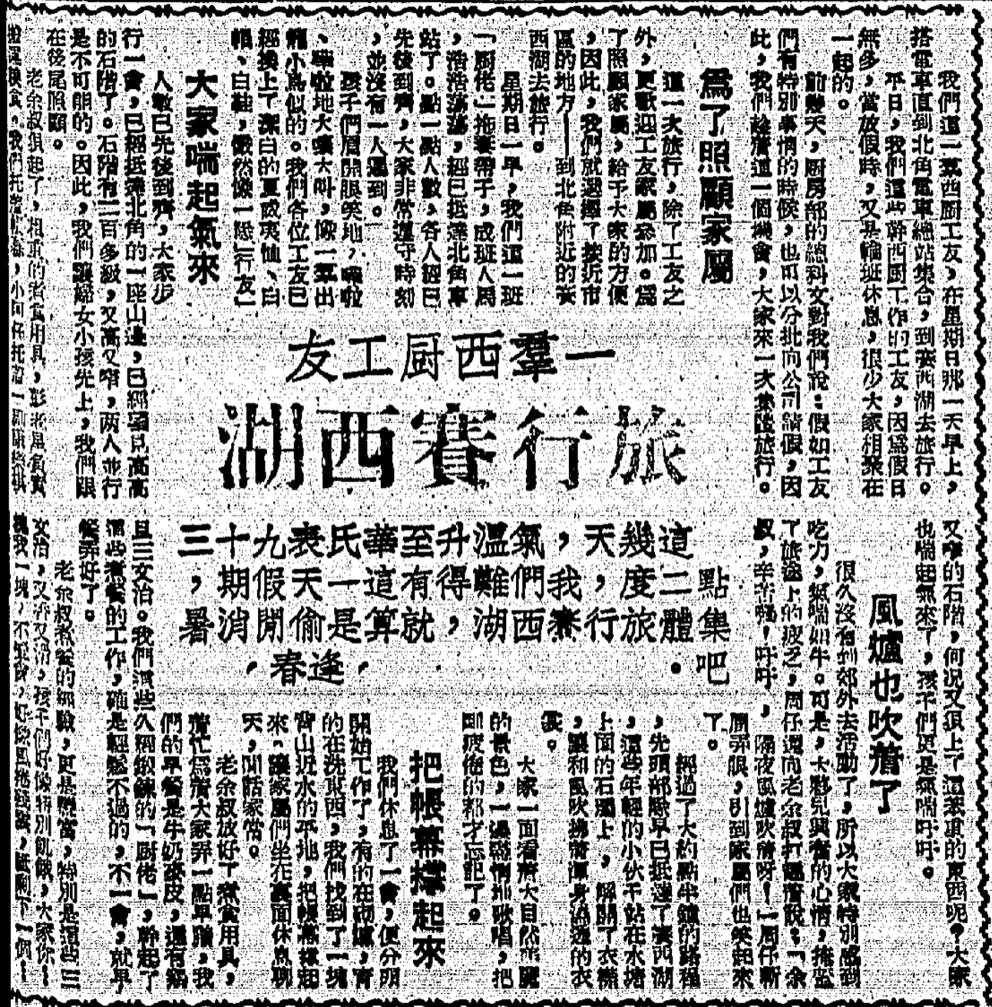

那些年,賽西湖是社團旅行的熱門地點。例如附圖司徒華與學友社社員在那裏拍照留念。其他工會團體、個人旅行人士亦不絕於途。

賽西湖作為一個符號,內涵十分豐富:它的故事肇始於一間在上海發迹的英資洋行(太古),位置座落於土名七姊妹的山上,出水到糖廠、鰂魚涌和西灣河民居乃至維多利亞城的疫區,排水渠經過由印尼糖王郭春秧出資開發的新北角,出現「二糖相壤」的歷史偶遇。然後,「賽西湖」這個名字的出現,使水塘成為華僑思憶祖國情懷的載體,尤其抗戰年間,例如某篇遊記一開始說「到如今,這美麗的西子湖,已經是片血腥,提些了,有些心兒痛,我們不去說它吧!」憑弔完西湖,便聊香港的兩個西湖。(《大公報》1940.5.20)明乎此,賽西湖的歷史着實提供了不少切入和想像。

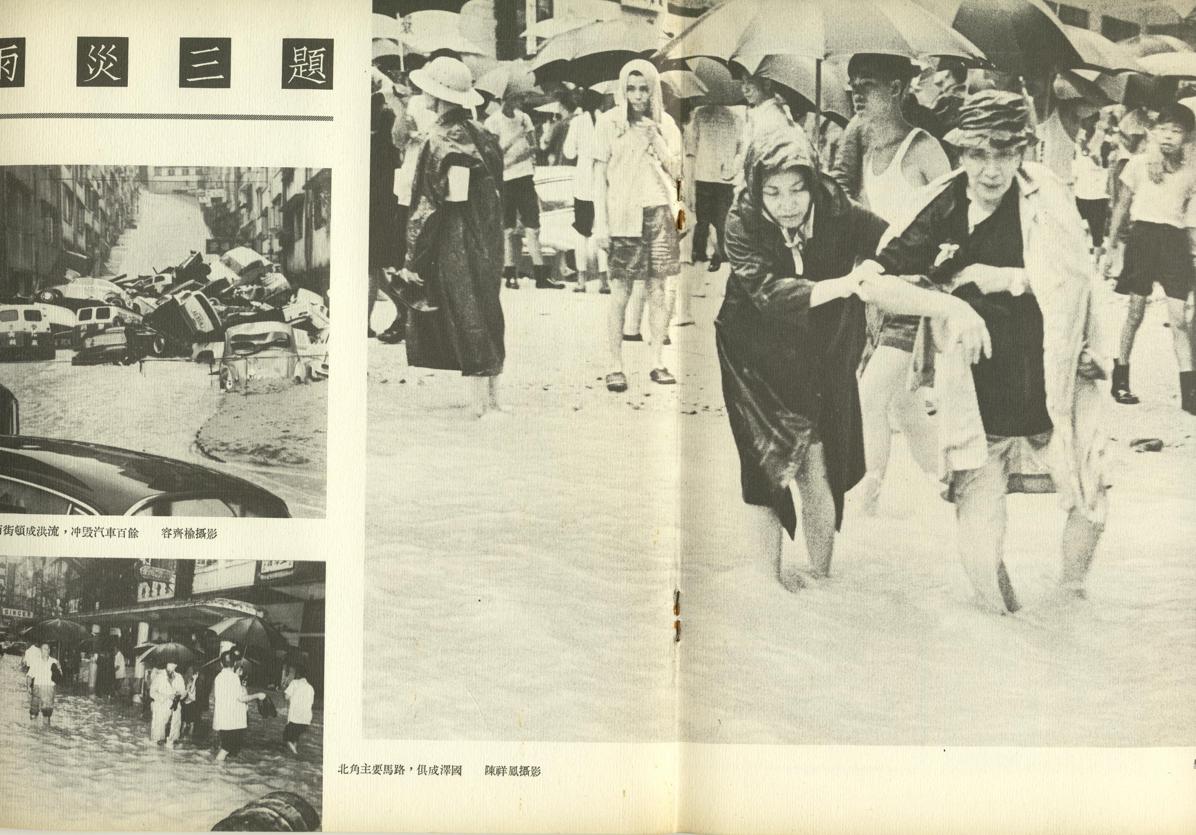

賽西湖的歷史,成於水,亦敗於水。1960年代,賽西湖發生多次暴雨決堤,最嚴重一次是1966年,雲景道、英皇道大水浸,排水渠所經的明園西街,斜路上幾乎所有停泊的汽車都沖到英皇道,在路口叠成車牆,那一幕成為了一代人的集體回憶。

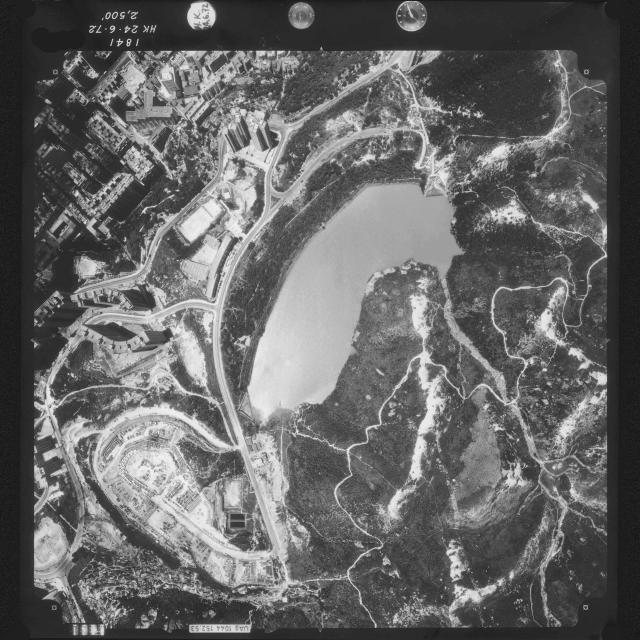

災難之後,港府緊急要求太古糖廠將賽西湖水位降至十五吋以下,1967年就最終收回水塘與太古達成協議。1972年,糖廠結業,賽西湖陸續改建成公園及住戶。當然,凡事有弊亦有利。港府有見水塘問題嚴重,便資助公務員出國學習水力,其中一名受惠者是前房屋署署長蔡宇略。那當是後話。

下次,你來到賽西湖公園那尚存的水閘面前,不妨觀照一下它對香港那有利亦有弊的過去。

撰文:楊穎宇

作者自述

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。