大陸3月1日起以「截獲檢疫性有害生物(介殼蟲)」為由暫停鳳梨(港稱菠蘿)進口,引發台灣一場「鳳梨保衞戰」。有高雄果農稱,近日各機關團體在政府呼籲下大舉採購鳳梨,採購量足以彌補大陸暫停進貨的損失。有分析認為,北京刻意挑選對大陸外銷依存度最高兼集中於綠營長期執政四縣市種植的鳳梨,作為「懲戒」民進黨政府的「精準利器」,但事實上其象徵意義遠大於實際意義,亦難收令台灣南部農民「政治轉向」之效。

大陸上月底突然叫停鳳梨進口後,台灣行政院宣佈成立「農產品國家隊」應對,呼籲各界認購土產鳳梨,更補助運費協助果商外銷,把鳳梨空運遠至澳洲等地。有「鳳梨達人」之稱的高雄市大樹區果農楊義子對本報稱,他十年前開始做外銷鳳梨,外銷比例近年高達七成,其中大陸是最主要的外銷市場。「大陸在完全沒有預警下拒絕鳳梨進口,台灣人一聽到後,各機關團體都向果農買了很多,所以這目前對我們影響不大。」台灣教育部上月底稱,鼓勵學校「多將鳳梨納入營養午餐菜單中」;國防部也宣佈將配合農委會促銷方案,鼓勵國軍所屬的伙食團踴躍購買鳳梨。

「鳳梨在大陸的銷售在2018到2019年最好,進口最多,所以有台灣農民到海南去種地,但種出來的品種跟台灣相差很大,所以大陸消費者還是喜歡台灣產的鳳梨,價錢也較高。」楊義子稱,他早料到長期依靠單一市場的風險,故此近年沒有再增加銷售大陸的數量,同時開拓其他市場。他相信大陸暫禁鳳梨進口是出於政治考慮,企圖令盛產鳳梨的嘉義、台南、高雄和屏東的四縣市農民不再支持民進黨,但他認為此舉難以奏效。「現在台灣人都很團結,目前定單下得比銷往大陸的還多。」

雖然楊義子近年已分散投資,減少農場栽種鳳梨面積,但坦言害怕大陸「下一波不知道再搞甚麼名單出來」。他抱怨大陸把經貿問題政治化:「大陸(向台灣)賣了很多的啤酒呀,百威還有青島,交易上應該是相輔相成,應該好好規劃一下,不應該一下就把我們的鳳梨拒絕進口,大陸那邊很多人喜歡我們的鳳梨,對不對?政治歸政治,經濟歸經濟。正常交易對雙方都是好。所以我們也可以拒絕喝百威和青島啤酒,對不對?」

回顧近十多年,大陸進口包括水果等在內的漁農產品,一直就離不開政治問題。早在陳水扁執政時期,時任國民黨主席連戰在2005年4月歷史性首次訪問大陸,同年8月起大陸對包括鳳梨、椰子、蓮霧、番荔枝(釋迦)等15種台灣產水果實施零關稅,翌年又新增19類漁農產品享同等優惠。馬英九上台後,兩岸在2010年簽署《經濟合作架構協議》(ECFA),大陸再給予台灣18個稅項農漁產品零關稅優惠,擴大台灣農漁產品進口,試圖籠絡民進黨支持者較多的南部選民。

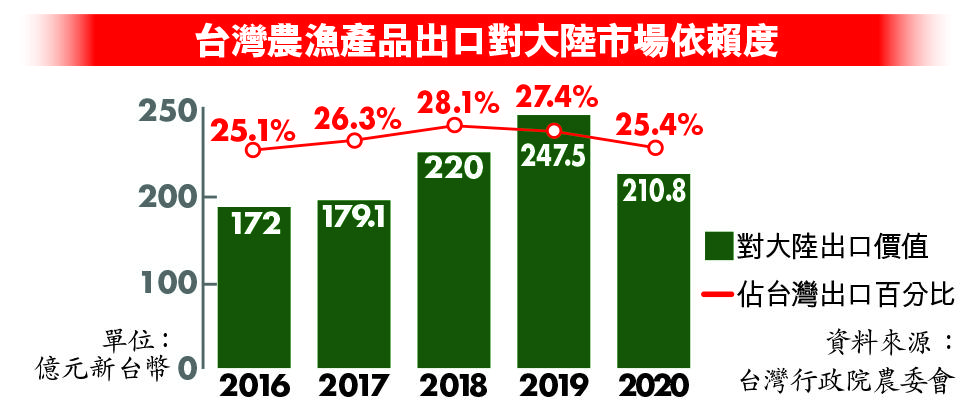

根據台灣行政院農委會統計,逾兩百項漁農和林業產品中,當中鳳梨、釋迦、蓮霧、柚子、石斑和合板六類產品,去年出口對大陸的依存度達六成五或以上,其中釋迦和蓮霧這兩種台灣特產出口高達九成五均輸往大陸,鳳梨比例亦高達九成。大陸是台灣農漁產品最大市場,去年進口貨值達210.8億元新台幣(57.9億港元),佔台灣相關產品出口的四分一。但與台灣每年出口到大陸的半導體等電子產品以及去年台灣對大陸出口總額達1,024.5億美元(7,953.1億港元)相比,農漁產品只是九牛一毛。

東亞國際關係學者、東京大學法學博士林泉忠對本報稱,大陸突然發佈暫停進口鳳梨的做法極不尋常,相信絕非純粹「害蟲檢驗」的問題,而是特意挑選台灣對大陸出口依存度最高的一種水果作為懲戒的對象,藉損害台灣南部果農利益以打擊民進黨政府民望。但他指這次大陸出招目標並不清晰,「假設近日蔡英文政府對大陸有很挑釁的做法或很嚴重的失言,大陸的『制裁』就較容易令人有聯想,效果會相對好些,國民黨亦可借此批評蔡政府挑釁(大陸)。」他謂這次蔡英文政府應對這次「鳳梨風波」處理得宜,「行政院長蘇貞昌完全沒有提及政治,你(大陸)既然說是有害蟲,那麼我們就繼續溝通盡快解決這個技術性問題,沒有陷入北京設下的陷阱。」

林泉忠分析,大陸難以在現階段把打擊面從鳳梨再擴至其他台灣產品,最後頗大機會是「擇時而退」,撤回對鳳梨的「臨時」禁令。「除非大陸要正式啟動實施對台灣的經濟封鎖,以武促統。但這次向鳳梨出招明顯是效果不佳,沒有打中民進黨痛處。」他指國際輿論近日都關注這場風波,批評大陸又再打壓台灣;民進黨政府因應事件更積極為農產品開拓更多元化的市場,其中在2011年大地震獲台灣大筆賑災捐款的日本,今年從台灣進口的鳳梨將由去年2,144噸大增至全年逾6,000噸,台日關係更趨緊密,這都是北京並不樂見的「反效果」。