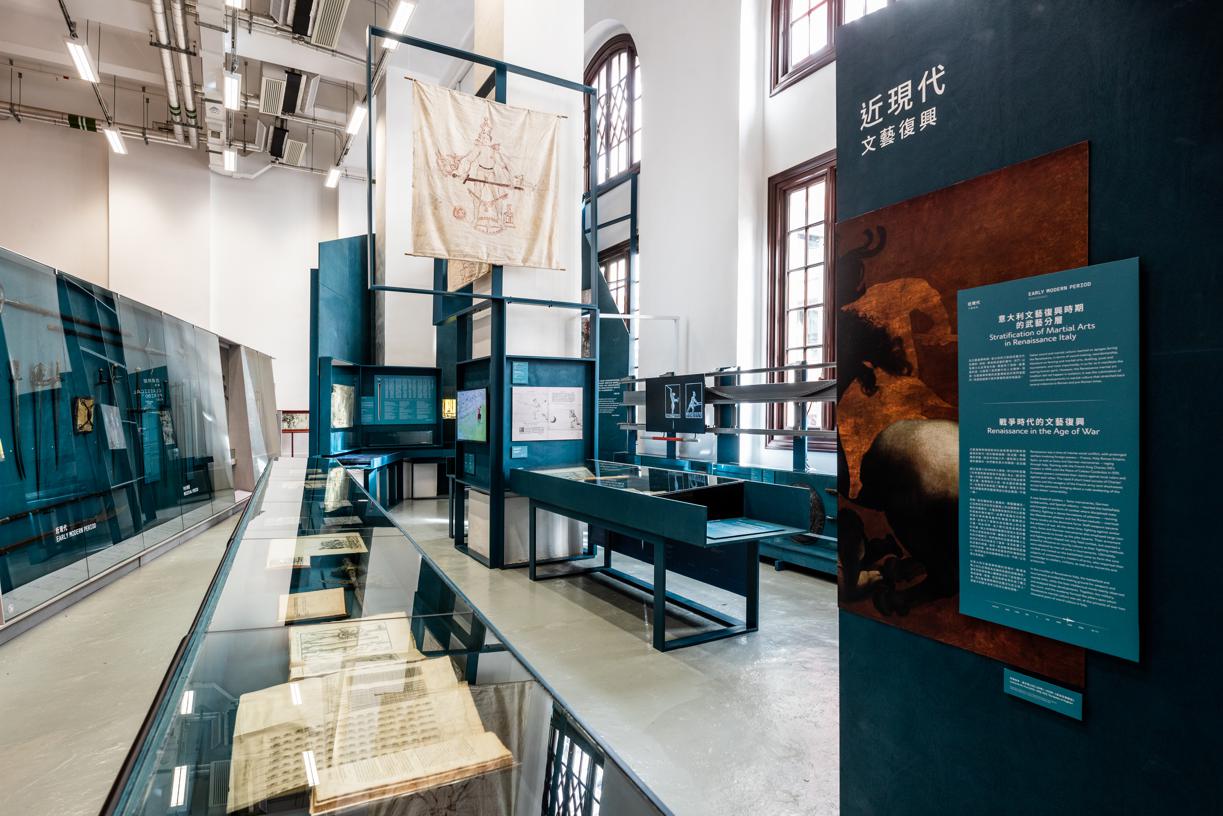

中國古代講究十八般兵器,最常聽說的是刀槍劍戟斧鉞鈎叉,其中劍為「百兵之首」;十六世紀意大利人把擊劍當成運動,連民居屋頂都畫有劍擊圖騰教育子孫。大館正在舉行古代刀劍展「劍之道:中國與意大利的武士文化」,逾50件展品跨越東西兩大文明古國、進行3,500年的文化對話。

「這兩地很早已認定『武』不只是暴力和力量的追求,是透過尚武滲透人生更重要的哲理,例如透過儀式決鬥了解生命的循環。」多年來一直從事嶺南武藝文化研究、本身是學武之人兼刀劍藏家的策展人趙式慶娓娓道來。

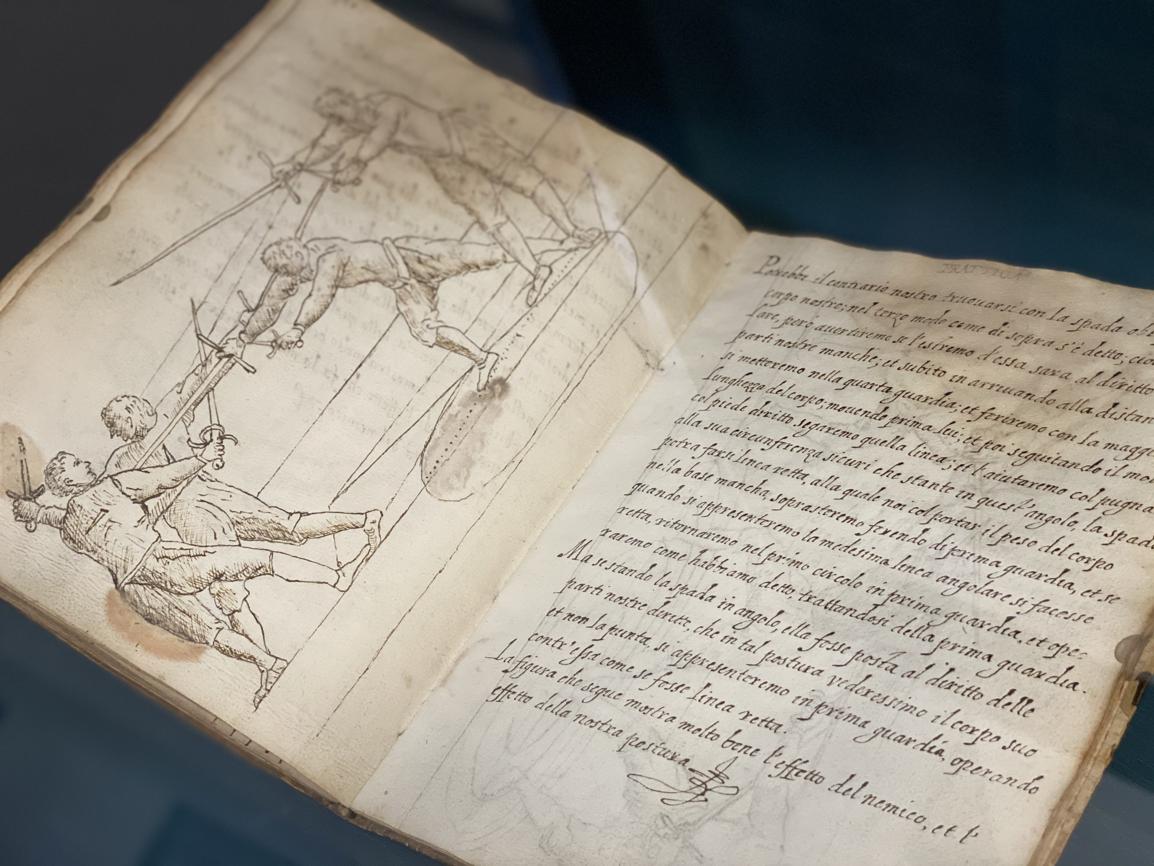

這是香港首個以古典刀劍文化為題的多媒體展覽,展品由意大利私人博物館、中國及意大利收藏家珍藏,大部份珍貴古代刀劍首次於香港展出,包括公元四至七世紀大遷徙時期的「大遷徙時代雙鳥首金柄劍」、逾二十本十六世紀的武學古籍及手稿,以及多件刀劍文化相關的歷史文物。談古之間,趙式慶也說起籌備這展覽也有如鑄劍冶金般千錘百煉、火花四濺,歷盡艱辛才「出鞘」。

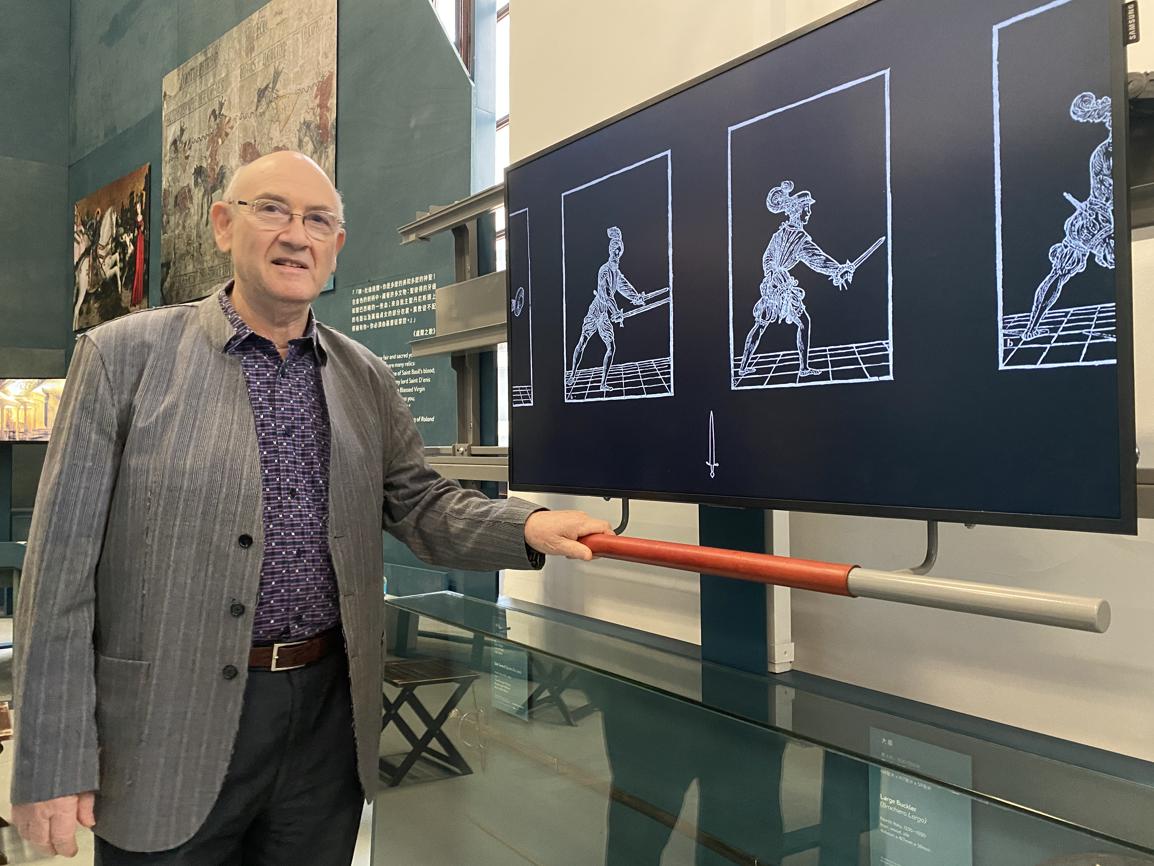

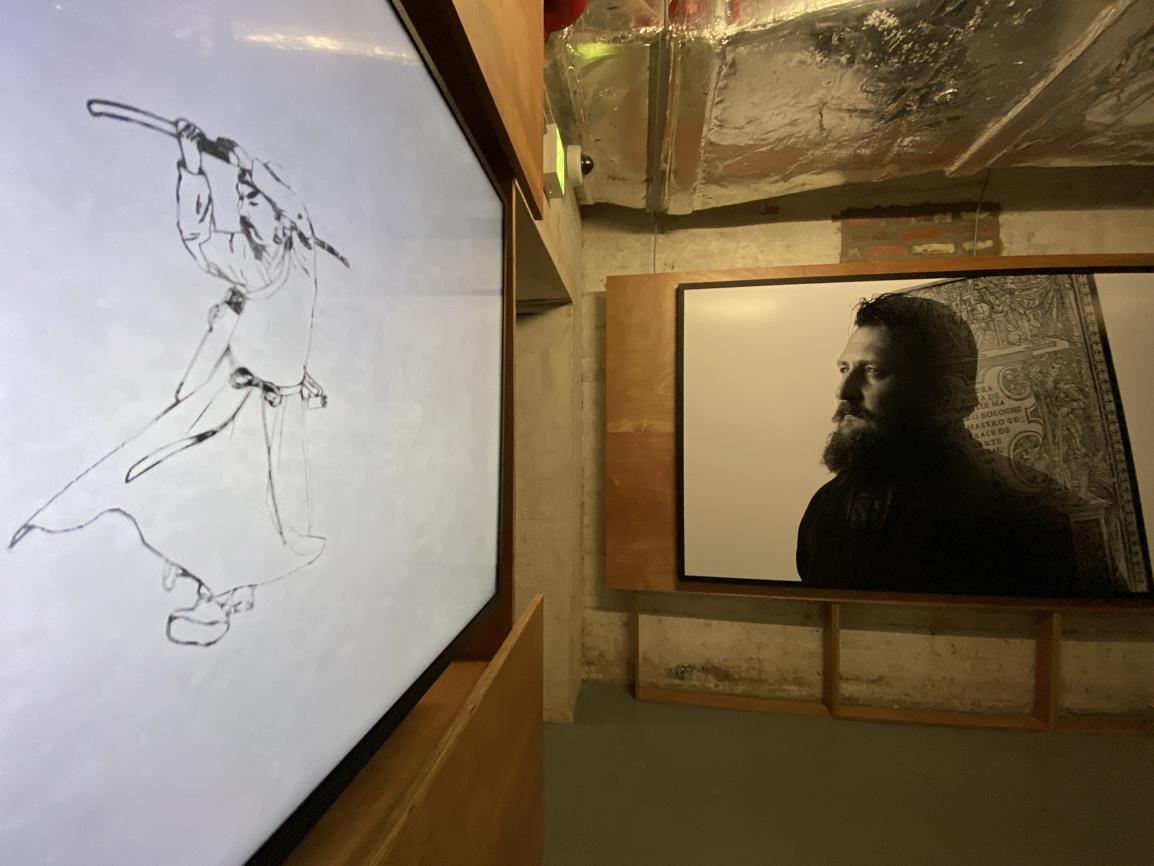

首先,展覽構思於兩年多前,正值本港社會運動,連觀星筆都被視為攻擊性武器,「香港環境複雜,做刀劍展好似唔太合適。」之後再經歷武肺全球肆虐,多國封關,策展團隊與展品運送上都遇困難。「意大利疫情嚴重,有當地隊團成員染疾都繼續完成展覽,令我很感動,但部份中、意古器物不能運抵展場,共同策展人Roberto Gotti也來不了見證,最是遺憾。」Gotti是趙式慶好友,也是當代復興「文藝復興意大利古典武藝」的第一人。

刀劍既是武器,也是一種精神象徵,東、西方古今亦然。

步進本身是古蹟的大館展場,立體和多媒體展品紛陳。進出意大利的通道卡梅利山谷有世界上最早的刀劍記錄,山谷裏的岩雕說明武戰不只是一種暴力和力量的追求。展覽當眼處放有英國歷史學者Ewart Oakeshott的論述,「人類發明的眾多兵器中,刀劍是唯一將防禦的效果與攻擊的威力合而為一的一種,自青銅時代起,它就被濃厚的神秘色彩所籠罩,從而也使其凌駕於其他任何人造的物件之上。」香港藝術家李志清以當代筆觸重畫荊軻和聶正,以重塑「劍道」最早形成哲學的司馬遷思維,來一場古今、中外的對話。

「大家接觸刀劍文化或許只通過武俠小說,它們所呈現的思維模式與古代真正的劍道存在一定距離。西方古代視氣概為輕蔑死亡、輕蔑痛苦;例如司馬遷來自擊劍世家,他認為透過習武能提升人的修為。這些概念在不同年代都重要,武不能單獨存在,必須服務於信武仁勇的『劍道』和尚武精神,也是展覽的核心。」

趙式慶嘗試從多角度介紹中國和意大利從古到今的刀劍及武士傳統,如起源、發展和轉變等;說故事的時間線由古典時代、中古時期到近現代,橫跨三千多年。歷史最悠久的,是意大利北部出土的青銅匕首,有逾三千五百年歷史,是私人藏品;在中國,劍的黃金時代結束於公元三世紀,被單刃的刀取代。由劍過渡到刀的期間,出現了環首(劍首為環形)並刀身直背的「還首刀」,劍的主要材料也由銅轉化為鋼鐵。

問到策展初衷,出版過不少武術系列書籍、文獻的趙式慶侃侃而談。「中國與意大利二千年前已是古代文明中心,人口複雜又多元化,物質與精神文明都發達。自古以來軍事與武術發展是立國之本,但很少人用刀劍文化的視野來講歷史,我覺得如果要了解一個國家的發展,必須也注意刀劍文化,這一直是史學家所忽略的規範。」近年趙式慶積極推動武術,又收藏中西方古代兵器作研究之用。

與趙式慶最有緣份的是一把珍貴「大遷徙時代鍍金雙鳥首柄劍」,也是這次展覽最古老的刀劍重要展品之一。此劍鑄於公元五至六世紀,是大遷徙時期的罕有產物,是那時期常見的設計。鎏金的劍柄是拜占庭式的風格,顯示出它主人是一位地位崇高的武士,而最特別的部份就是兩端有鳥頭的劍格。這是目前唯一劍柄有雙頭鳥設計屬大遷徙時期的劍,雙鷹也說明當時人口流動,西方與東方有所關聯,是古代跨文化的體現。「這劍我早已與那位幾代酷愛收藏刀劍的古董商洽談過購入,但當時對方索價非常高,我最後放棄了。想不到在洽談後幾星期,這劍竟出現在拍賣場,給我以較低價拍得收藏。這劍我特別喜歡,因為它代表了大遷徙時代,也從鑄劍思維和記憶,呈現文化精神。」

長鐵劍在中國秦漢時期已出現,千年以來一直沿用。展覽有一把來自中國遼鎏金銀飾環首劍,是公元九至十二世紀之物,香港夢蝶軒主人借出,十分珍罕。契丹民族是馬背上的民族,傾向使用較輕便的武器如矛和弓箭,此類長劍佩戴於腰間,如工具繫於腰帶上,以反映使用者身份。

「刀劍不只是工具或武器,它的裝飾也反映社會態度,中國自春秋戰國對刀劍文化、鑑賞都進入了高水平,是一門學問。」從《希爾特伯蘭特之歌》看到劍上的圓環代表一種宣誓,反映當時的日耳曼武士文化與價值觀。

展覽也特別找來全球知名新媒體應用專家、香港城市大學教授邵志飛為是次展覽的新媒體策展人,特別設計多個新媒體互動裝置,替歷史補白。邵志飛教授不斷示範並表示,「數碼科技和媒體藝術成為理解文化遺產的重要工具。」展覽更找來當代攝影師朱德華,他走訪了意大利有五百年歷史的鑄劍工廠,為當代中、西鑄劍人留影。

「閉門自封文明會倒退,所以要建立跨代的文化交流。」趙式慶總結說,中國與意大利早於約二千年前,在羅馬帝國奧里略大帝與東漢漢桓帝時期便透過使團互相聯繫及交流,這種深層次的對話必須延續。

劍之道:中國與意大利的武士文化

日期:即日至 4月4日

時間:11am-8pm

地點:中環大館01座複式展室及14座地下

免費入場

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由大館、中華武學會提供