婚嫁喜事,笑意盈盈,流淚是大忌。但以前卻有人哭着出嫁,且要越哭越起勁,這是哭嫁習俗。哭嫁女是一種舊時客家圍頭女人的身份,在那個父母之命,媒妁之言的年代,哭嫁也是女人的宿命。粉嶺龍躍頭是香港現存仍有哭嫁歌的村落,一些末代哭嫁新娘仍居住在村內。

新界西北的哭嫁歌,晚清年代已有。明愛龍躍頭社區發展計劃社工莊慧琪(Natalie)表示,哭嫁歌由寶安縣傳入,「我們問過一些婆婆,深圳圍村、上水圍村都有哭嫁文化。」八十八歲的廖金蘭,上水圍村人,父母早逝,她從小由祖母撫養長大,沒有念過書,卻能唱出很多哭嫁歌。六十多年前,金蘭婆婆從上水圍村嫁到粉嶺龍躍頭,盲婚啞嫁這四個字正正在她身上發生,金蘭婆婆說:「我小時候父母就離開了,由祖母撫養長大,媒人介紹就嫁了。結婚前我在田對面看到未來丈夫,沒有打招呼,也沒有一起喝過茶,然後就嫁了給他。」

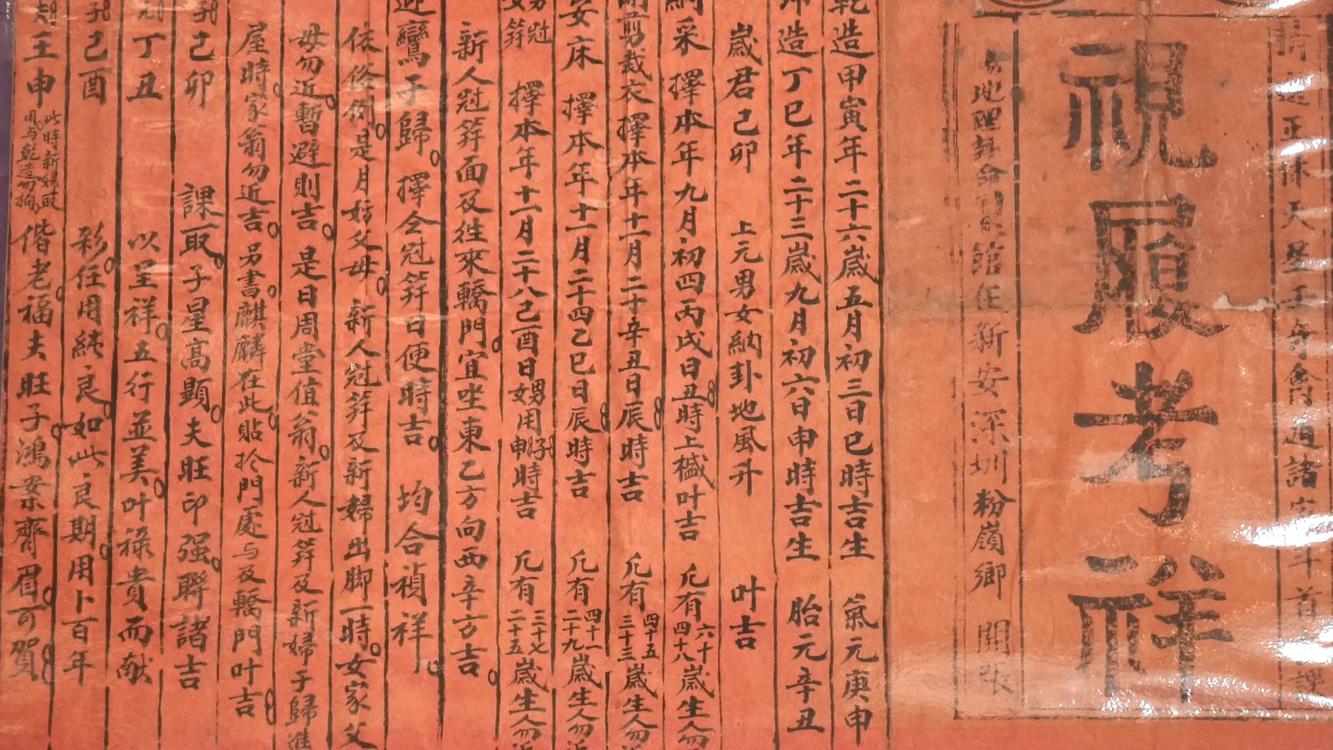

出嫁的三至四天前,新娘會待在村中的女仔屋閣樓等待出嫁,即「上閣」,長輩及朋友前來探望就會一起唱起哭嫁歌以示告別。上了閣,有人來探她們,她們就會唱哭嫁歌,那是《辭人歌》。所以哭嫁歌裏有《辭兄歌》、《辭母歌》、《辭姐妹歌》等,內容都是對身邊的親友表達不捨。上頭也有哭嫁歌,甚至出門上轎後,沿路去男家時都會唱一些罵男家的哭嫁歌。由女家至男家的一半路程,最後會唱一首《揼愁巾》,新娘會把手上的手巾丟走,意思是把她們所唱不好的東西都丟了一樣,而手上的鏡仔會轉向手心,照着自己。這樣一連幾天一直哭唱,如果不唱歌,會被人說是啞巴;如果哭唱得不淒厲,更會被人指點是「恨嫁」。

「那時女人二十八歲前就要嫁走,因為父母會不喜歡你在家。」當年金蘭婆婆知道自己要嫁的時候,也很難過,「舊時做女比做媳婦好,做女兒可以睡到早上八點也不會被念,但做媳婦早上五點就要起床了,要擔水、餵豬及下田。」那是一個沒有電話、沒有網絡的年代。上水與粉嶺,一個幾分鐘車程的距離,當年卻如嫁到外地般遙遠。女人嫁人後三朝回門,之後無論生活如何也沒有回娘家的路。當年金蘭回門也要唱着哭嫁歌回去,一直到娘家。婚姻對象不能選擇,自己的人生也不能作主,哭嫁歌成為當時女性的唯一抒發窗口。哭父母、哭媒人、哭兄嫂,都是哭嫁歌的內容。

客家圍頭的女生從小就要學唱哭嫁歌,如男生要到私塾上學般,女孩就到女仔屋學習唱歌及禮儀,女仔屋由村內的寡婦管理,屋中只有女人。年近八十歲的袁如波生於對岸的羅湖,小時候也住過女仔屋,也聽過哭嫁歌,「以前住過幾晚女仔屋,後來我就約個姊妹到另一間屋一起睡,始終長大了不想跟父母一起住,女生大多都會在女仔屋睡。」這個有如寄宿的生活方式,其實像現在的share house般新潮。Natalie又說:「聽婆婆說因為女生成長後會有經期,家裏空間細小,兄弟也在,因此不方便住在一起,所以她們在少女時代就會去女仔屋。」如波婆婆長大後偷渡來了香港,住在粉嶺圍村,她的命運有別於金蘭婆婆,沒有盲婚啞嫁,是自由戀愛、自由結婚。「跟丈夫夜晚拍拖去看電影,一年後才結婚。自由戀愛可以相處,知道對方好不好。盲婚啞嫁都沒有見過,忽然就要嫁就不太好。」

人離鄉後沒有女仔屋,也沒有哭嫁歌,連父母也聯絡不了。結婚時不再需要哭個三四天,如波婆婆卻一直耿耿於懷,「如果可以選擇,當然是像以前鄉下那樣結婚會較好。因為儀式太簡單,好像沒了以前的傳統。好像我家姐那時候結婚,有幾個姐妹陪她一起哭。出門時我的哥哥及兄嫂抱她下閣,那些姐妹拉住她不讓他們抱走。」哭嫁歌除了是習俗儀式,也成為了這些婆婆的身份象徵,哭嫁過才算圓滿。現時龍躍頭只剩少於十個哭嫁女。

原本只是圍村婦女口耳相傳的哭嫁歌,二〇一四年被納入香港非物質文化遺產清單。明愛龍躍頭社工記錄了六十至七十首哭嫁歌及故事,其中三十首結集成書。舊時女人們的控訴,終於有人聽到。「以前你嫁給他,一輩子都要跟着他, 就算他多差,打到你死也要跟着他。我不會干涉幾個仔女戀愛,嫁又好,娶又好,他們喜歡拍拖就拍拖,結婚就結婚。」如波婆婆說。金蘭婆婆更說如果可以選擇下輩子的性別,她會當男人,因為「看我的命,做女人很辛苦。」

記者:陳靜雅

攝影:潘志恆、張志孟、伍永健