導讀:香港開埠前,中國人說它是小漁村,英國人說它是「貧瘠的石頭」,但無論如何,開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇,選取殖民地時期香港歷史的點滴,與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

九七之前,「五十年不變」除了「馬照跑,舞照跳」,另一個承諾是保留具殖民地色彩的街名,較多人援引的例子是「皇后大道」。

羅大佑、林夕、蔣志光等創作充滿政治象徵和隱喻的流行曲《皇后大道東》,更使開埠不久已存在的這條大街被奠定為政治圖騰。

這個皇后,並非依然健在的伊利沙伯二世(Elizabeth II),而是較她早一百多年出生的維多利亞女皇(Queen Victoria)。

作為英國的「直轄殖民地」(Crown Colony),香港的元首是英國君主,總督是其在港的代表。維多利亞女皇於1837年至1901年在位,時間剛好是香港在19世紀起飛的過程:從鴉片戰爭到成為英國殖民地,再歷半世紀而成國際轉口港。這時期為時甚長,對香港影響深遠,「維多利亞」一名,亦在香港的各方面見到其身影:

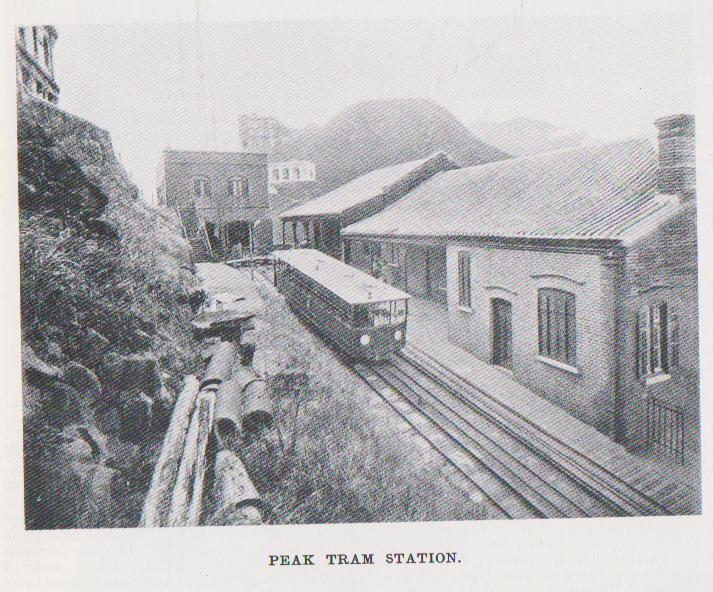

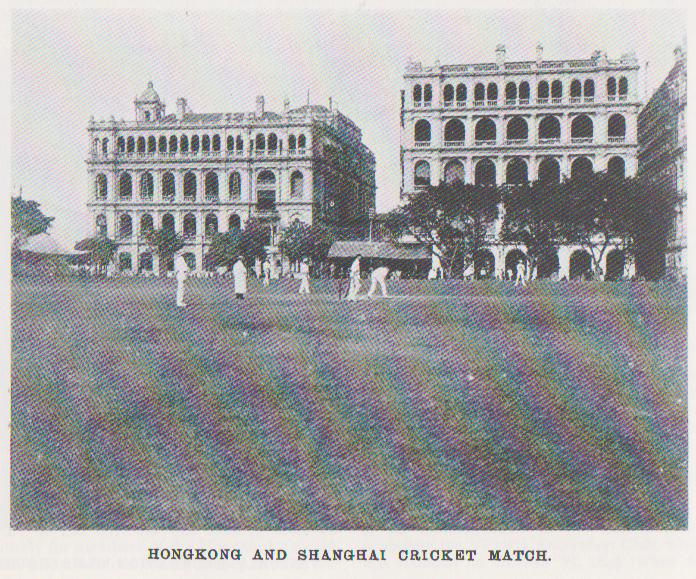

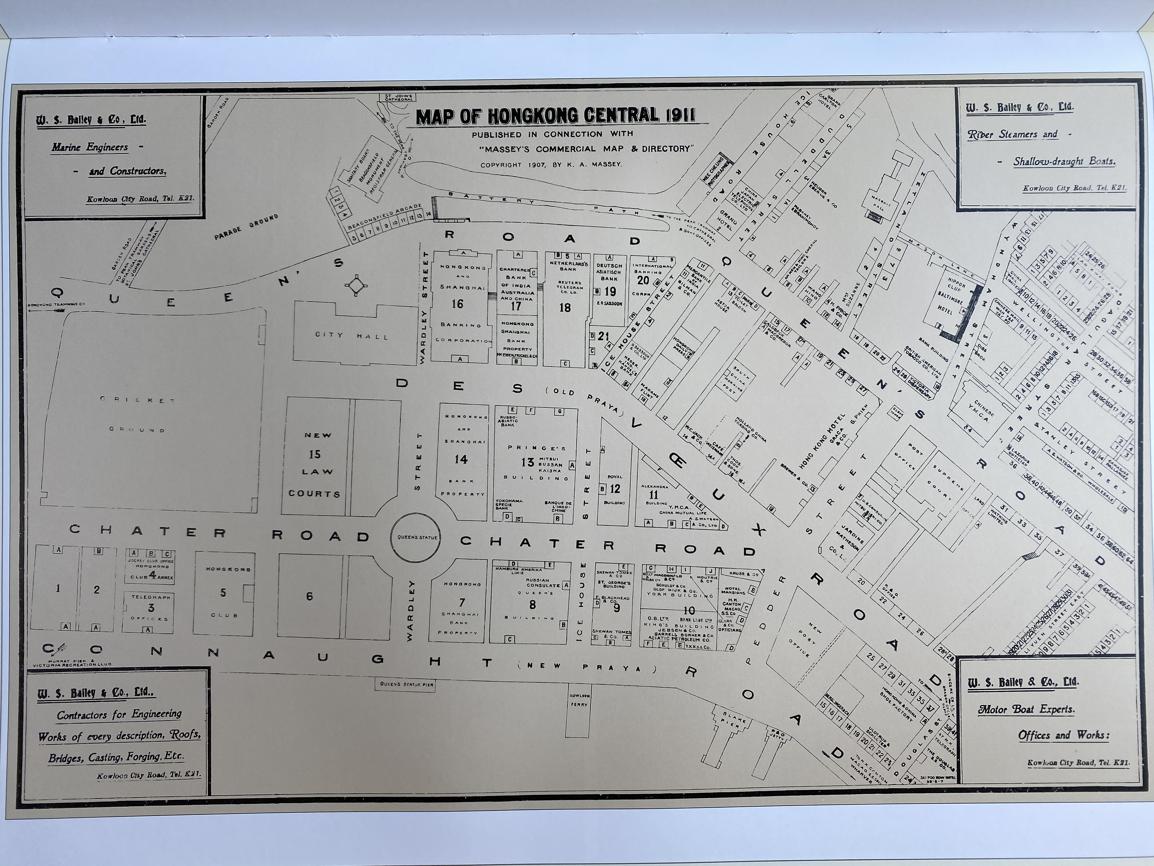

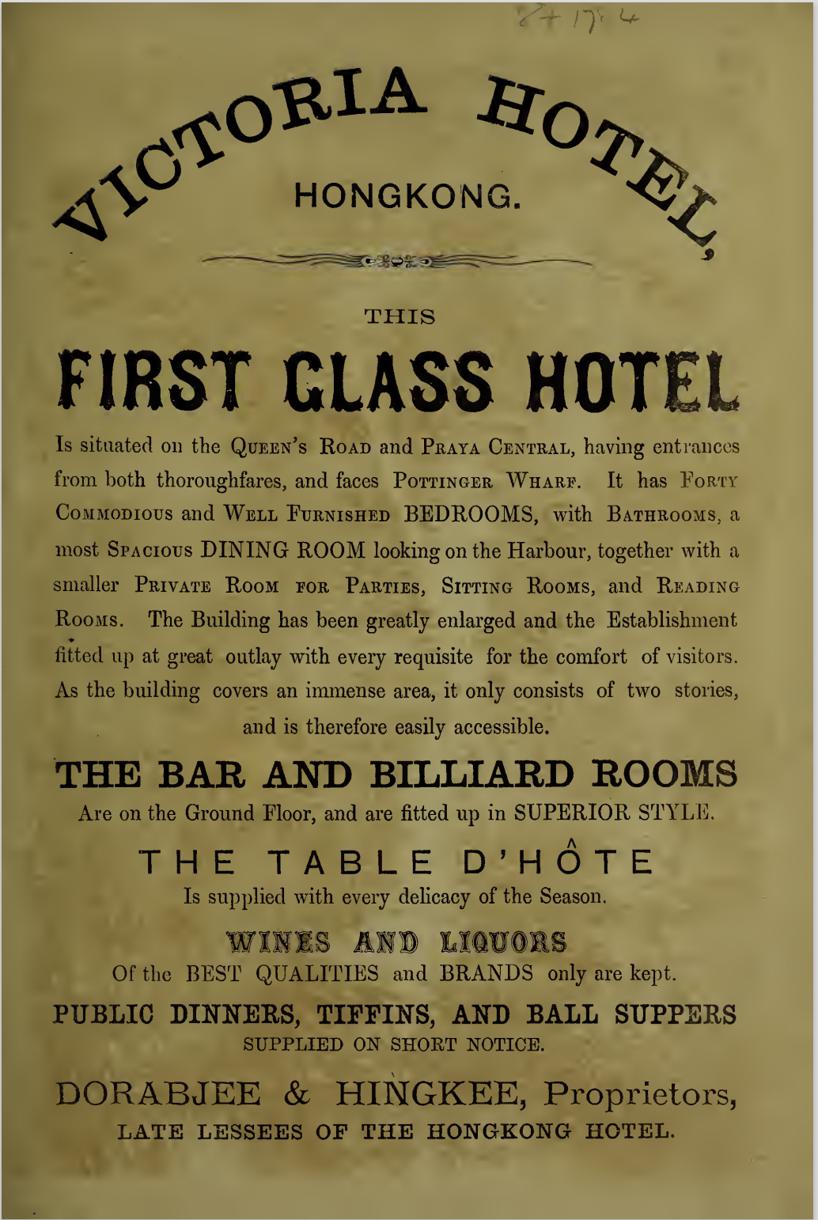

《南京條約》簽署後一年,殖民地政府將香港北部部份地方命名為City of Victoria(維多利亞或域多利),作為香港重點發展的市區。山頂叫Victoria Peak,那裏有維多利亞醫院(後與瑪麗醫院合併),港口是維多利亞港,監獄是Victoria Gaol(19世紀華人僅稱之為「監房」),現今香港公園部份地方曾是維多利亞軍營,砵甸乍街與利源西街之間曾是域多利酒店,灣仔有Victoria Foundry(提供船隻維修服務),還有Victoria Recreation Club(VRC,域多利遊樂會,原址在今中環大會堂),街名則有域多利道、域多利皇后街等。

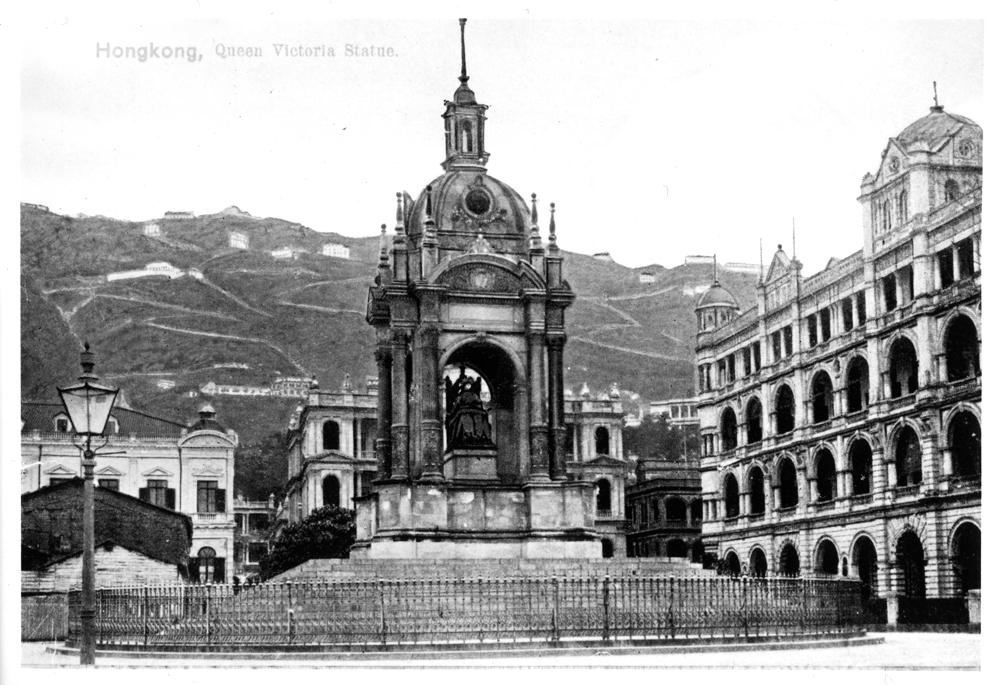

英國於維多利亞時期發展成全球殖民帝國,英轄各殖民地均豎立維多利亞女皇像作為權力象徵及城市中樞線。香港的皇后像,戰時被日軍搬到日本,戰後得以運回放到新建成的維多利亞公園,而其戰前的原址則是今日終審法院西北角對出的遮打道中心位置。銅像於1896年揭幕,1897年廣場正名為「皇后像廣場」,以慶祝維多利亞女皇登基金禧,那年剛好是「回歸」前一百年。

然而,維多利亞只是香港城市生活的一半。中英簽署《北京條約》後,九龍割讓予英國成為香港殖民地的一部份(香港自1843年以後,其正式法律名稱是Colony of Hongkong,歷九七而終),香港遂出現「雙城記」,維多利亞與九龍除擁有各自的電燈公司、巴士公司外,部份街名亦一度重複。

當時認為,兩者既屬不同城市,自然可以使用同一街名,就像內地不少城市都會有人民路一樣。所以,寄信時必須清楚寫明「域多利羅便臣道」或「九龍羅便臣道」。不過,城市急速發展,街名重複始終會造成不便甚至郵遞失誤,所以1909年港府決定修訂九龍街名,羅便臣道改名彌敦道、麥當奴道改名廣東道、德輔道改名漆咸道、遮打道改名北京道等。

再往後發展,海底隧道、地鐵的出現,讓「雙城」的概念模糊化。雙城、殖民地消失,殖民地的符號(街名)和文化(雙語教育、普通法制度等)卻作為其「剩餘價值」繼續延存,主觀上是希望藉此讓香港人對九七後的新管治建立信心。然而,歷史往往有其弔詭之處。《皇后大道東》早年在內地是禁歌,九七後慢慢解禁,2019年再度被封殺。一首歌尚且如此,其他「剩餘價值」將來又能否繼續安身立命?

楊穎宇,香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然,畢業後才發現這並不一定是常態:教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句,公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實,竟會犯禁。這不是真實的歷史。

撰文:楊穎宇

*圖片來源:20th Century Impressions of Hong Kong