【生態災難】財政預算案公佈將撥款5億元改善郊野公園設施,增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素,亦會改善洗手間設施、燒烤及野餐地點,以及修葺戰時遺蹟作開放式博物館。政府亦將撥款5,500萬元,在未來五年就十條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃。環保組織擔心所謂「改善」計劃將成香港郊野的「死亡之吻」,催谷遊人湧往山徑打卡,加劇郊區污染。本報近日到訪將被納入計劃的其中兩條山徑——城門水塘歷史徑和橫七古道,審視計劃的利與弊。

記者:陳詠恩 梁浩揮

政府選定十條行山徑,包括獅子山歷史徑、城門歷史徑、香港仔畔塘徑、鳳凰徑第三段、八仙嶺橫七古道等等,撥款改善。記者邀請行山組織「Follome隨我行」成員Admond前往一條計劃改善的山徑—橫七古道勘察。由於古道連接已荒廢的客家村落橫山腳上、下村至上、下七木橋,兩條古村建築大多已倒塌,依稀看見當中一座「陳氏祖祠」、舊時田基和屋牆古道。Admond認為,政府可以在古道增設介紹牌,讓遊人認識村落歷史,但同時應吸取大東山爛頭營遭遊客攀爬破壞的教訓,控制人數,避免古村房屋因太多人到訪而受破壞。

橫七古道路線並不熱門,當中分支頗多,容易迷路,Admond建議可增加指示。他們又發現,古道附近路段已被鋪上平坦石磚地,與四周格格不入;另外由於路段需經過多條石澗,並不易走,若修整道路也需以天然物料,盡量與自然環境融合。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙審視了十條行山徑,鳳凰徑第三段、西貢太墩至北潭涌等大部份路線現已相當熱門,擔心再催谷人氣便難以維持旅遊質素,對政府的挑選準則摸不着頭腦。鄭茹蕙強調,政府必須先為各郊遊徑評估承載量,例如梧桐寨瀑布徑山路狹窄,屬於天然樹林,生態價值高,擔心若開發讓更多人到訪,將難以保持溪澗水質。她同時建議應加強管理及保養,增聘漁護署人手巡邏,打擊郊區違規行為。

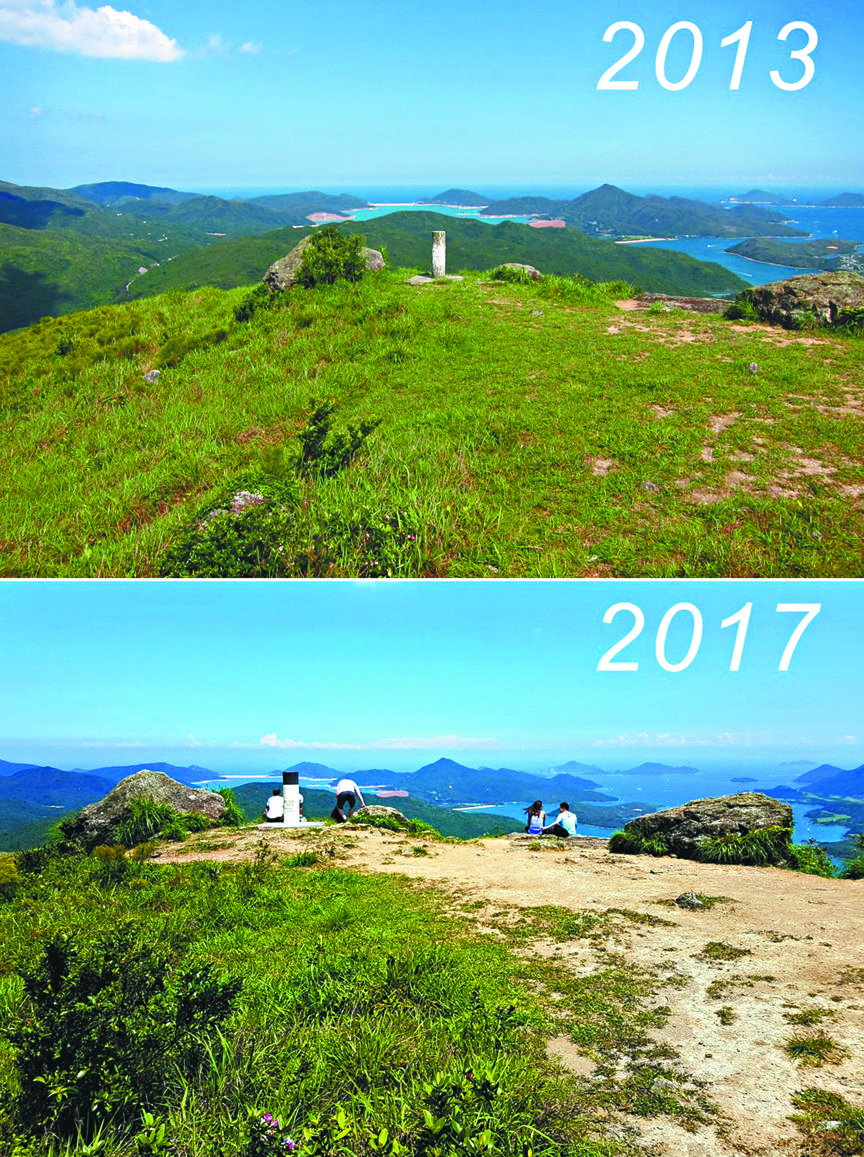

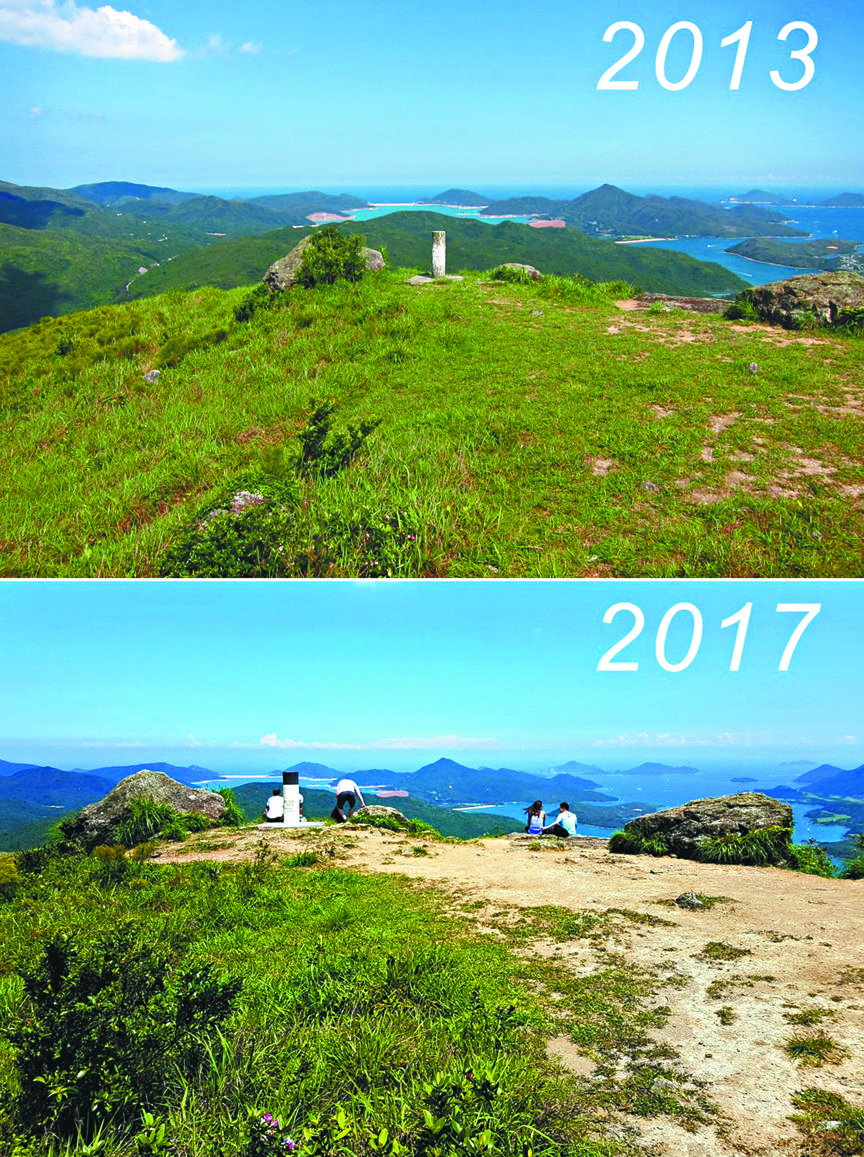

資深遠足人士fb專頁「天行足跡」近日就上載了西貢太墩的不同年期相片,該處山頭由2013年的一片翠綠草地,到2017年變成光禿禿的黃泥地。太墩至北潭涌山徑正是政府計劃改善的山徑,「天行足跡」認為,如果要「改善」太墩行山徑,最需要是改善草地,「好想見番以前個草地,而不是現在光禿禿的黃泥地!」並認為任何改善措施都不應該以增加人流、帶旺景點為目標。漁護署的職能是保育郊野,而不是搞旅遊項目,「越多,不代表越好」。

鄭茹蕙亦指出,現時香港有不少郊遊地點沙化問題嚴重,財政預算案卻未見着墨,例如元朗雞公嶺近年慘遭越野電單車蹂躪,山頭變得光禿禿;而龍脊、千島湖清景台山徑地面猶如沙灘,日後或造成水土流失,造成山徑下陷,當務之急是先把沙化地點復修。

鄭茹蕙不反對在山徑出入口作適量修葺,包括改善公廁、增加回收桶及飲水機,以減少塑膠垃圾。至於預算案建議升級露營地點,漁護署可以與現存在郊野公園邊陲營運露營地點的非牟利組織合作,由於這類營地缺乏資源翻新,不少已變得老舊,例如位於大帽山的YHA施樂園大帽山青年旅舍,若有資源翻新,相信能吸引本地人到訪,便毋須額外覓地開闢為露營地點。

生態教育及資源中心保育經理陳錦偉則「最驚」加建觀景台,「觀景台咪用嚟打卡囉,我經常去執垃圾,觀景台旁邊最多垃圾」。他擔心政府若以吸引人流為目的,香港山徑將不勝負荷,產生噪音、垃圾,影響當地生境。

陳錦偉眼見疫潮逾年,郊區經常有人非法露營、生火、擅自興建石屎建築,甚至非法掘取野生蘭花,他批評政府反應緩慢,錯失教育港人行山態度時機,「點解唔拍片叫人遵守郊野守則?淨係識講手機訊號,『收到,收唔到』,都唔叫方力申拍下行山、露營郊野等守則,自己垃圾自己帶走!始終政府嘢入屋好多,效果快好多,而唔係下下靠我哋(環保團體)講」。

至於預算案提出增設樹頂歷奇和升級露營營地,本土研究社質疑「豪華營地」及樹頂歷奇屬商業營運收費設施,本質上與樸實及免費設施格格不入,若成事勢將顛覆郊野公園的公共性,將其變成一件可被私人開發的資源,是「由明刀明槍開發邊陲地帶,轉為低調『私有化』及『旅遊化』」。