【本報訊】以電子消費券代替派錢並非新事,自從武漢肺炎爆發後,為幫助國內經濟和為人民紓困,最少有四個國家和地區政府曾推出消費券鼓勵國民消費。但有糖派不一定會為政府加分,如何執行才是重點。以澳門為例,由發放安排以至使用過程,都造成多個問題,甚至反令物價上升,適得其反。

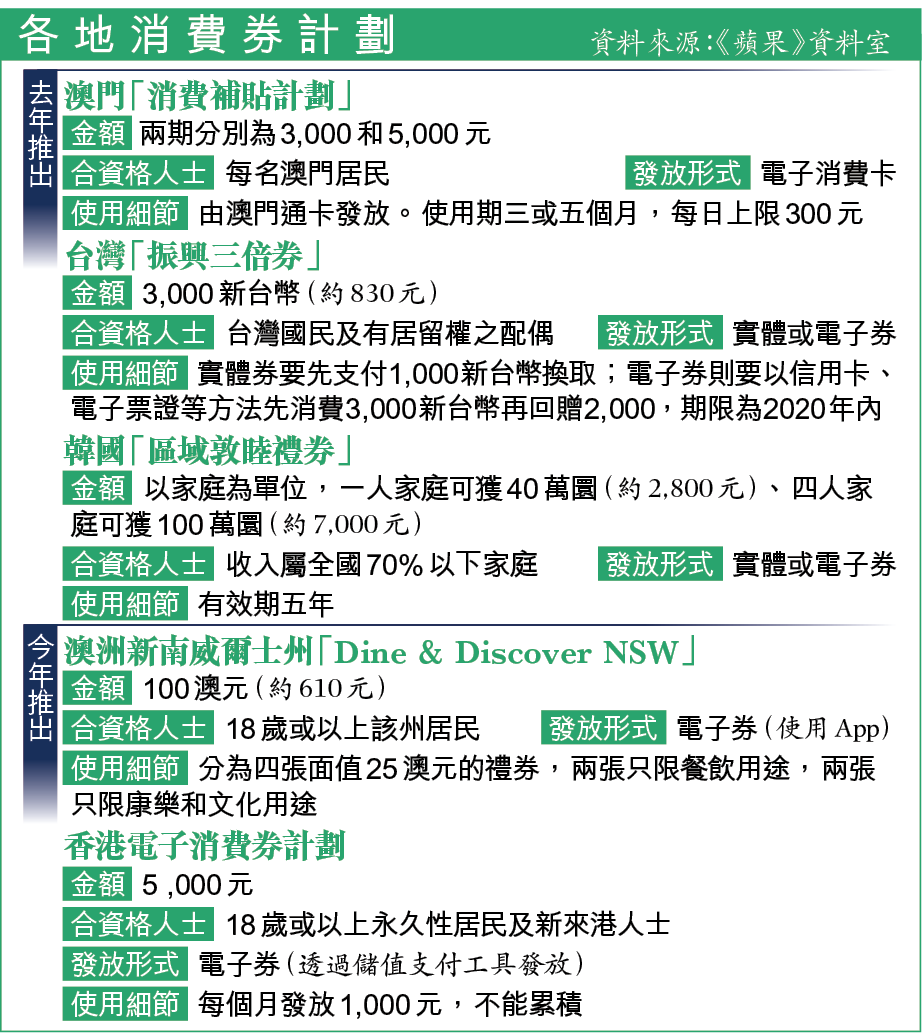

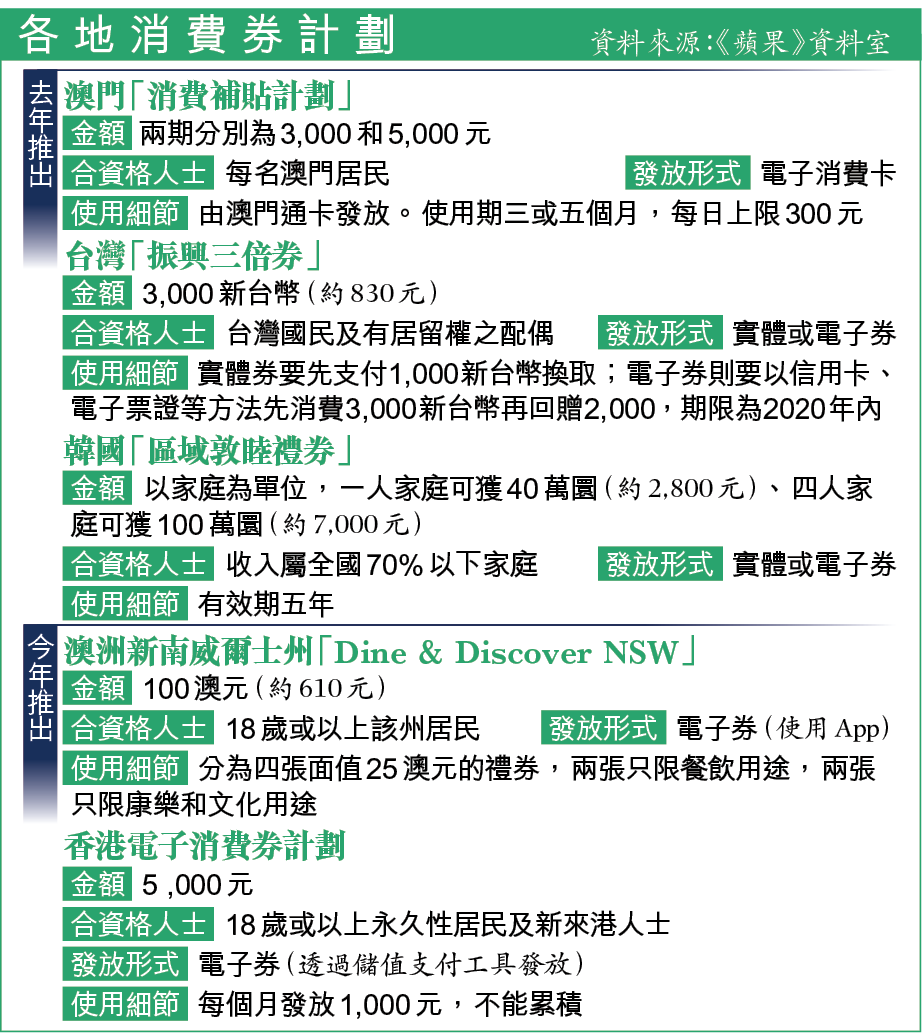

澳門先後在去年3月和5月推出兩期「消費補貼計劃」,向澳門居民發放3,000元和5,000元消費券,獲發補貼者每日使用上限300元,可用於購買各種貨品和服務。

但計劃一執行已受批評,澳門政府與「澳門通」公司合作,以電子消費卡形式發放消費券,市民需預先登記再領取,媒體一度質疑政府透過此程序將個人資料送給私人公司。

計劃正式推行前,澳門市民又發現當地多間超市突然將貨品價格調高,一份原價70多元的豬手,突調升至300多元;有個案更投訴,以消費券購買一包標價116.9元的大米時,被索價139.9元。最終當地消委會聯同政府,將其中一間涉事超市的「誠信店」資格取消。

台灣去年亦推出實體和電子版、面值合共3,000新台幣的「振興三倍券」予台灣國民,但要先以1,000新台幣換購實體券,或以電子支付方式消費滿3,000新台幣後,再領取2,000新台幣回贈。當地警方曾破獲偽券集團,涉及面額達250萬元的偽券。