限聚令放寬後首次四人同枱食飯,獻給了新晉二星大廚Vicky Lau的Tate Dining Room、推廣為期三個月的豉油主題菜單——同行的好友A先生打趣說:「我們現在是吃豉油西餐!」其實也沒說錯啊,6道菜,全部都以豉油入饌,不就是「豉油法餐」嗎?只不過這是fine dining級別的演繹,自然不可同日而語。

香港有兩位年輕有為的Chef Vicky,現在都是名氣響噹噹的人物,另一位是VEA的Vicky Cheng,我們友儕間談話時會以「男Vicky」和「女Vicky」以作識別。

認識Vicky Lau,是在她伊利近街的舊址,小小的一家店,裝修風格很精緻、廚房很小,像家用廚房多於專業廚房,她就這樣打出了自己的一片天。這位女的Chef Vicky最早期的菜傾向於日式法菜的風格,中期則開始在菜式融入中菜元素,這個日、中、法交集的路線延續至今。她的本業是平面設計師,後來才轉行當廚師,但是作為平面設計師的觸覺、專業要求已成為她餐廳、菜式風格的一部份。我覺得廚師這個身份包含了更多她對生活美學的追求,透過食物更能把設計中人性化的一面表達得更好,所以令她如此鍥而不捨吧!

花了些篇幅去交代Vicky的背景,因為這樣有助於讀者瞭解我以個人觀點闡述的、她目前處於成熟期的風格,其實跟她早期的風格亦有個連結。以這次我品嚐的豉油主題菜單為例,擺盤、菜式概念都流露了日式神髓,以致整體上展現了獨有的精緻感和韻味。Vicky為這豉油菜單做了不少功課,經她分享,我也學習不少,譬如她說豉油的緣起是中國古代皇帝專用的矜貴調味品,是由鮮肉醃製而來,跟魚露的理念和製作過程類近。後來傳到民間,人們以黃豆取代鮮肉去製作豉油,取得雷同風味,而且價格相宜,因此開始普及。受到產品緣起的啟發:豉油是把濃縮的肉汁來當作調味料,Vicky說她構思菜單的時候,便把豉油的重點放在作為醬汁的功能上,而不只單單作為調味品。

我想Vicky把她所想的重點發揮得甚好,因為我吃罷整個菜單的感覺,正正是把豉油變成了醬汁的DNA,一如牛油作為典型法式醬汁DNA的作用和定位。6道菜,喜歡且留下印象的菜式就有3道:前菜的蟶子、沙巴翁醬、番茄豉油、魚子醬,就把鮮味把玩得細緻且不落俗套:蟶子的活鮮與魚子醬的陳年鹹鮮正好有個對比,這種對比亦很常見,味道結構的基礎在此,而線條則是由一汁一醬:番茄豉油的清酸甘美、沙巴翁的甜馨微酸勾勒而成,這裏蘊含兩者之間兩種特質不同的輕盈酸甜度;豉油的自然鹹味,以及沙巴翁的奶油感分別賦予味道和質感上的飽滿度。如此一來,蟶子和魚子醬的鮮味就被調度得像在跳探戈般有進有退、節拍緊湊。簡約得來但很有完成度的一道菜式。

接下來的蒸桂魚配雞汁豉油、醃子薑、煙肉、炸雞皮和芫荽,從味型到表達都比較接近中菜,包括味道呈現的一體感——中菜的主要特質是複合烹調後把所有味道結合起來,講求「和」味;西菜的結構則是分為主次和醬汁各為其職。在這道菜裏也有複合烹調,那就是Vicky把蝦慕思釀入了魚身內,所以魚肉吃起來更滑溜,同時更感鮮甜。這道菜好吃得很,所有配料的比例拿揑得好,鹹味、鮮味、香味的交集是很惹味的組合,但因為比例捉得準,所以這惹味很有精細感而不俗氣,一點醃子薑的酸爽既帶來平衡,又能脗合傳統中式蒸魚用上薑絲的邏輯。整道菜可說是在法式框架中,圓滿呈現中菜所追求的一體感。

過場菜是一道pasta,薩丁尼亞糰子配上小魷魚、墨魚、西班牙辣肉腸、豉油泡沫及豉油汁。表達上較為直接的一道菜,但豉油汁裏有着隱約的昆布鮮味,於是小魷魚、墨魚的鮮活味便有了一個底味作襯托,鮮味不絕中再添餘韻。這一道就像有高級感的comfort food,所以深受大家喜愛。後來問了Vicky,她說是的,她在這一道用了自家的昆布浸漬豉油,用在菜式中,那麼鮮味就有了個底蘊。

比較起來,兩道主菜:龍江雞配普寧大豆忌廉醬、羊肚菌,以及豉油牛肉湯顯得較為平實、不過不失,精采度不及上述三道。龍江雞那一道,因為普寧大豆醬裏蘊含了菇類的umami、還有配菜的羊肚菌,兩者都是土地型、會往下沉的味道,我直覺上認為需要一種香草類的香氣去把味道往上拉,那麼就能作個制衡和互補,味道也會因對比而有了深度。

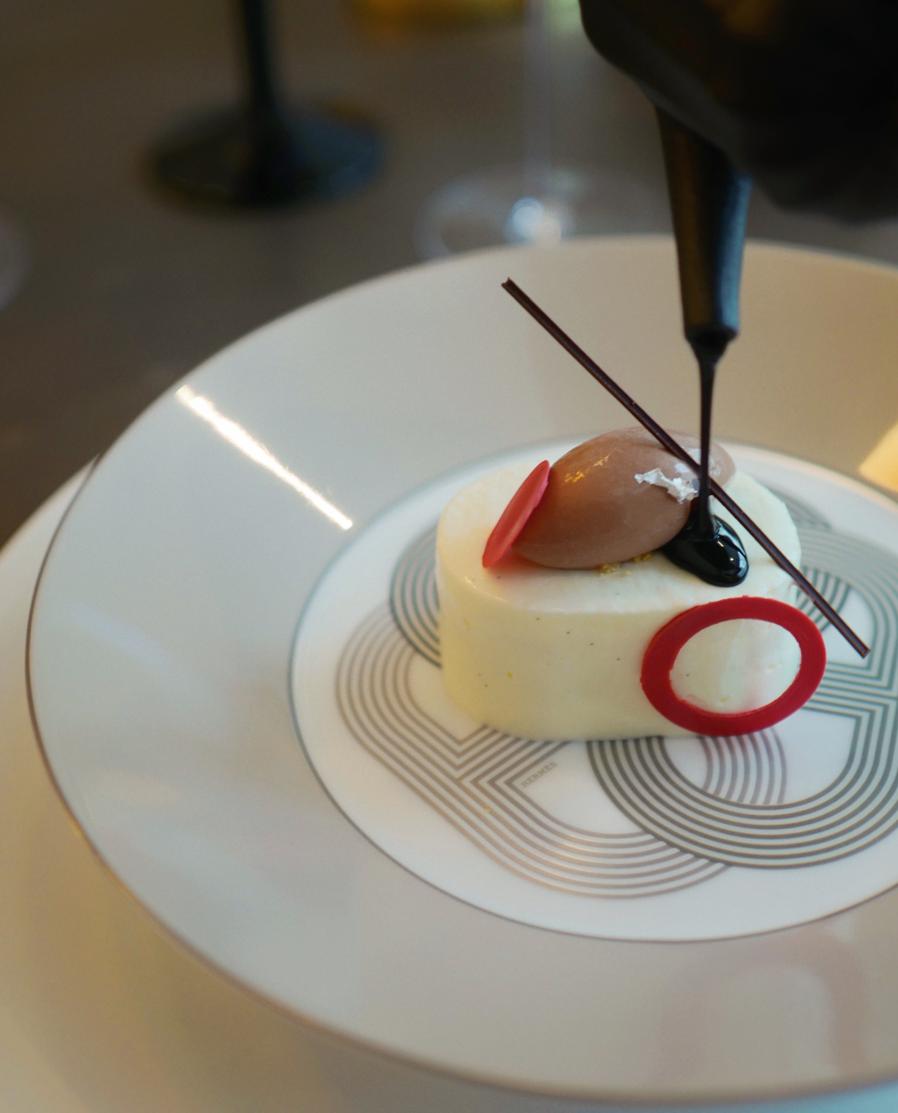

豉油牛肉湯的靈感是來自Sukiyaki,和牛片在豉油牛肉湯裏輕輕灼熟,配一顆炸鵪鶉蛋。恰好最近吃了Zest的Chef Konishi的一道菜,同是受Sukiyaki啟發,因此有了比較——他的菜式設計,表達和層次上會比較精巧,而Vicky這一道會較為平鋪直敘,不過味道是不錯的。整個菜單整體而言水準高、wine pairing做得很到位,滿足之餘,欣喜再看到Vicky的進步,做菜越發成熟大器。對她的個人風格我還有一些想法,不過暫時保留,因為我得回去吃她的常規菜單,進一步確定這些想法,然後結合這些年觀察所得,把她寫進我的「剖析法菜大廚風格系列」裏!

撰文:謝嫣薇(Agnes Chee)

食評人、飲食旅遊專欄作家,作品散見於中港台星馬主要媒體。IG:yanwei525